Le mois de juin s’est achevé. Il marque chaque année depuis plus de 50 ans un temps important de la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et aux identités de genre, avec l’organisation de “prides” et d’événements partout dans le monde. Dans le prolongement de ce “mois des fiertés”, Notre Affaire à Tous revient sur les liens entre climat et mouvement LGBTQIA+ dans un nouveau numéro d’IMPACTS, sa revue mettant en lumière les conséquences des changements climatiques et les inégalités de leurs impacts.

Le mouvement LGBTQIA+ témoigne du pouvoir de l’action collective, de la poursuite de l’égalité et de l’acceptation de tous·tes les individu·es, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Né d’une riche histoire de lutte, de résilience et d’activisme, le mouvement est devenu un phénomène international qui participe de manière significative aux progrès vers l’inclusivité.

Les origines du mouvement LGBTQIA+ remontent au début du XXe siècle, lorsque certain·e·s courageux·euses ont commencé à défier les normes sociétales et les lois oppressives qui marginalisaient les minorités sexuelles et de genre. Cependant, ce sont les événements du 28 juin 1969, connus sous le nom d’émeutes de Stonewall, qui ont déclenché une étincelle qui façonnera le cours de l’histoire LGBTQIA+.

Le Stonewall Inn, un bar gay de New York, est devenu l’épicentre d’un mouvement de résistance lorsque des clients ont riposté à une descente de police violente et injustifiée. Ce soulèvement a marqué un tournant, galvanisant la communauté et entraînant l’émergence d’un militantisme LGBTQIA+ à plus grande échelle.

S’appuyant sur l’élan généré par le soulèvement populaire de Stonewall, la première “Pride March” officielle a eu lieu aux États-Unis le 28 juin 1970, commémorant le premier anniversaire du soulèvement.

Marsha P Johnson, une femme trans, noire et militante est désormais reconnue comme une figure de proue du soulèvement de Stonewall et est aujourd’hui devenue un symbole de l’activisme LGBTQIA+«

Portrait of Marsha P. Johnson, Freedom Fighter » by andydr is marked with CC0 1.0.

Quelques années plus tard, outre-Atlantique, la communauté LGBTQIA+ française organise sa propre manifestation, la toute première « Marche des fiertés » à Paris le 25 juin 1977. Moins connue que son équivalent américain, la « Marche des fiertés » de 1977 est également une des toutes premières initiatives sur le continent européen.

La première Marche des fiertés LGBT, le 25 juin 1977 à Paris. (ANNE-MARIE FAURE-FRAISSE)

(Source : FranceTV Info)

Cette marche, menée par le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) et le Groupe de Libération Homosexuelle (GLH), a rassemblé 300 manifestant·es. Marie-Jo Bonnet, l’une des participantes de la marche de 1977, a partagé dans une interview pour FranceTV que l’événement constituait la première instance française où les personnes LGBTQIA+ “existaient” fièrement et visiblement dans le pays (1). Elle poursuit en soulignant les interconnexions profondes entre le mouvement queer des années 70, alors émergent, et le mouvement féministe déjà établi depuis les années 30 et 60 (2) :

« C’était une manifestation de femmes, il y avait très peu d’hommes […] C’était une action féministe avant tout. L’idée de manifester avait été transmise par les femmes du MLF, et en particulier les homosexuelles présentes au sein du mouvement. »

Marie-Jo Bonnet, historienne et militante féministe

Photo: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Depuis ces événements pionniers, les marches des fiertés se sont grandement développées, tant en termes de portée géographique que de nombre de participant·es. Au fil des années, le mouvement LGBTQIA+ a gagné en visibilité, mobilisant diverses communautés et allié·es à se rejoindre dans la défense des droits des personnes LGBTQIA+. L’évolution de la “Pride” ne se limite pas aux États-Unis et à la France ; c’est devenu un phénomène mondial, des villes du monde entier organisent leurs propres événements Pride. De Londres à Sydney, de São Paulo à Tokyo, environ 20 millions de personnes dans le monde descendent dans la rue pour célébrer l’amour, la diversité et l’égalité.

Néanmoins, il semble également important de souligner que le mouvement “Pride” trouve ses racines dans une lutte contre l’injustice; et de faits bien plus sombres que les couleurs arc-en-ciel attribuées au mouvement aujourd’hui. À l’époque de Stonewall, le mouvement queer émerge du plaidoyer des personnes trans et non-binaires noir·es contre les violences policières répétitives qu’iels subissaient. Et malgré ce que beaucoup considèrent maintenant comme une célébration mondiale, 64 pays du monde criminalisent encore les relations de même sexe et beaucoup d’autres exercent toujours une violence systémique sur leurs citoyen·es LGBTQIA+ à l’aide de lois et normes qui limitent leurs droits et leur existence (3). De nombreuses personnes ignorent encore les inégalités exacerbées auxquelles la communauté LGBTQIA+ est confrontée, à l’école, au travail, ou encore face à la justice et au changement climatique. Pour Notre Affaire à Tous, cette édition est l’occasion de s’engager sur une perspective queer et féministe de l’écologie et de réitérer son combat pour la justice sociale et climatique. Nous espérons que cette édition participera humblement au combat que les précédentes générations ont entrepris et donnera la parole – à travers le prisme de la question climatique – à des communautés trop souvent ignorées.

Inégalités climatiques : la communauté LGBTQIA+ parmi les premiers concernés

Les personnes LGBTQIA+ sont concerné·es par les inégalités climatiques : iels font partie des populations particulièrement à risque face aux impacts des changements climatiques du fait des discriminations et des violations de leurs droits fondamentaux. Iels sont également confronté·es à des difficultés spécifiques qui ne sont pas prises en compte par les politiques publiques, ce qui renforce leur vulnérabilité.

Discriminations et accès au logement digne : des facteurs de risque face aux changements climatiques et aux nuisances environnementales

Les personnes LGBTQIA+ sont parmi les plus concerné·es par les impacts du réchauffement climatique tout d’abord du fait de leur situation face au logement. Au niveau mondial, les personnes LGBTQIA+ sont surreprésenté·es parmi les personnes en situation de pauvreté selon l’OCDE et la Banque Mondiale (4), la situation économique ayant un impact évident sur l’accès et la qualité du logement. Si les études sont peu nombreuses en France, des chercheurs anglo-saxons ont démontré que les personnes LGBTQIA+ étaient nombreux·ses parmi les sans-abris et les personnes en situation d’errance, leur identité de genre ou leur orientation sexuelle amenant une rupture avec leurs réseaux familiaux ou étant à l’origine de discriminations leur rendant plus difficile l’accès au logement. Aux Etats-Unis, une étude estime que les jeunes de 18 à 25 ans s’identifiant comme LGBTQIA+ avait 2,2 fois plus de risque de vivre dans la rue que les jeunes du même âge s’identifiant comme hétérosexuel·les (5). Pour le cas français, dans son 28ème rapport sur le mal-logement publié en février 2023, la Fondation Abbé Pierre rappelle que les discriminations au travail et au logement des personnes LGBTQIA+, invisibilisé·es en France, sont monnaie courante et entraînent les personnes dans des situations de mal-logement ou de sans-abrisme (6). Or, le mal-logement et le sans-abrisme sont synonyme d’absence de protection ou de protection limitée face aux intempéries ou aux fortes chaleurs, de difficultés d’accès à l’eau (pour boire, se laver, cuisiner…), de difficultés d’accès à l’énergie (et donc à la fois au chauffage mais aussi aux équipements nécessaires en cas de canicule comme les réfrigérateurs), etc. Les personnes mal-logé·es en France, parmi lesquel·les un nombre important de personnes LGBTQIA+, sont donc en première ligne face aux impacts des changements climatiques.

Ces mauvaises conditions de logement ont des impacts sur la santé des personnes (7). Santé Publique France a déjà souligné le lien entre mal-logement et décès lors des canicules (8). Les personnes mal-logé·es ont plus de chance d’avoir des problèmes de santé que les personnes bien logé·es. Ces problèmes de santé rendent ensuite les personnes encore plus vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique, créant un véritable cercle vicieux. De nombreuses maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, maladies rénales, allergies, asthme, santé mentale, etc) sont renforcées par les changements climatiques et leurs conséquences (9). Et ce alors que les personnes LGBTQIA+ sont déjà statistiquement plus exposé.e.s aux problèmes de santé mentale comme la dépression ou l’anxiété; aux maladies sexuellement transmissibles comme le VIH; aux addictions; et qu’iels subissent des discriminations au cours de leurs parcours de soins (10). Le cercle vicieux des problèmes de santé face au réchauffement climatique est donc exponentiel pour les personnes LGBTQIA+.

Les conséquences des événements climatiques extrêmes : une hausse des violences anti-LGBTQIA+

Face aux événements climatiques extrêmes, les personnes s’identifiant comme LGBTQIA+ sont généralement défavorisé·es par rapport aux personnes s’identifiant comme hétérosexuel·les. Tout d’abord car les discriminations subies sont un frein à une protection efficace contre les impacts du changement climatique. Les discriminations à l’embauche, les difficultés d’insertion liées aux préjugés, les problèmes de santé liés aux parcours de vie difficiles, etc, ont un impact sur la situation économique des personnes qui n’ont pas toujours les moyens de déménager, de rénover leur logement, ou de le reconstruire après un événement météorologique extrême.

Lorsqu’un événement extrême survient, des personnes LGBTQIA+ peuvent se voir refuser l’accès aux lieux de mise à l’abri ou à différentes aides du fait de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle. Cela a été le cas par exemple suite au tremblement de terre à Haïti en 2020 (11). Mais ces problématiques émergent également dans des pays où la reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA+ est plus avancée. Des études menées aux Etats-Unis ont montré que les personnes LGBTQIA+ ont été victimes de violences et / ou marginalisé·es suite à l’ouragan Katrina en 2005 (12). Des personnes trans se sont vu·es refuser de l’aide humanitaire en raison de l’absence de documents d’identité correspondant à leur genre et leur nom actuel, tandis que des couples de même sexe n’ont pas été considérés comme des familles par des organismes fédéraux limitant l’aide reçue – en général au détriment de leurs enfants – du fait de la définition par ces organismes du termes « foyer » (« household »)(13). A cela s’ajoute la difficulté d’accès aux médicaments ou la prise en compte de leurs problématiques particulières.

Dans les situations post-catastrophes, les personnes LGBTQIA+ ont plus de risque de subir du harcèlement et des violences, y compris physiques (14). Lors des inondations de 2011 en Australie, 43% des personnes s’identifiant comme LGBTQIA+ indiquaient craindre pour leur sécurité dans les rues, les parcs mais aussi les centres d’évacuation (15).

Encore une fois, les études menées en France sur les conséquences des événements climatiques extrêmes, de leurs impacts et des suites pour les personnes LGBTQIA+ sont très limitées amenant une véritable invisibilisation de la problématique (16).

Déplacements et migrations climatiques : discriminations tout au long du parcours migratoire et absence de véritable protection pour les personnes LGBTQIA+

Le réchauffement climatique est également générateur d’importants déplacements de populations : tant du fait de conséquences d’événements climatiques extrêmes et soudains (inondations, feux de forêts, tempêtes, etc) que de phénomènes de long terme (désertification de certaines régions, hausse du niveau de l’océan, etc), des personnes sont obligé·es de quitter leurs lieux de vie. La Banque Mondiale estime à 216 millions le nombre de déplacé·es climatiques à horizon 2050 (17). Or, du fait de leur vulnérabilité aux conséquences des changements climatiques, les personnes LGBTQIA+ sont plus susceptibles de devoir fuir pour survivre. Les discriminations qu’iels subissent leurs font alors courir des risques supplémentaires (18). Au cours de leurs parcours migratoires, iels peuvent subir des violences et abus du fait de leurs orientations sexuelles ou de leur identité de genre. L’arrivée dans une nouvelle communauté peut les amener à subir de nouvelles discriminations et violences. Iels peuvent également n’avoir d’autre choix que de traverser une frontière les amenant dans un État où les relations homosexuelles ou leurs identités de genre sont criminalisées (19), et parfois même punies de mort (20). Iels courent alors d’importants risques de persécutions. Si finalement iels arrivent en Europe ou en France (ce qui est le cas pour un petit pourcentage de personnes exilé·es, la plupart d’entre elleux s’installant dans les pays limitrophes de leur pays d’origine (21)), iels risquent l’expulsion du fait de l’absence de protection et de statut de « réfugié·e climatique ».

Les personnes LGBTQIA+ sont confronté·es à des problématiques particulières et à d’importantes discriminations qui les placent dans des situations de forte vulnérabilité face aux impacts des changements climatiques mais également dans les politiques et pratiques d’atténuation ou d’aide post-catastrophe. Malgré leur importance, ces inégalités climatiques sont peu étudiées au niveau mondial, et encore moins en France. Pourtant, de plus en plus d’activistes montrent qu’il existe des liens forts entre les questions climatiques et la lutte contre les discriminations des personnes LGBTQIA+.

10 activistes LGBTQIA+ pour la justice climatique et environnementale

Les luttes LGBTQIA+ et écologiques convergent encore peu en France mais dans les pays anglophones, notamment aux Etats-Unis, et dans les pays dit « du Sud », de nombreux et nombreuses militant·es LGBTQIA+ pour le climat et la justice sociale sont visibles et influent·es, que ce soit dans des associations ou d’autres mouvements de la société civile, des organisations politiques et/ou sur les réseaux sociaux. Toutes et tous revendiquent plus ou moins explicitement une démarche d’intersectionnalité.

Voici 10 d’entre elleux, présenté·es par ordre alphabétique.

Deseree Fontenot (elle / iel)

Deseree est la co-directrice du Movement Generation : Justice and Ecology Project, qui sensibilise des centaines d’organisations et d’individus aux enjeux de la justice écologique par le prisme de la relation à la terre, aux écosystèmes et des interactions entre des individu·es et des communautés réparties dans tous les Etats-Unis.

Deseree a aussi co-fondé le Queer EcoJustice Project en 2016. Cette plateforme met en avant des projets collaboratifs mêlant justice écologique et droits des personnes LGBTQIA+, afin de créer un ensemble de ressources et une communauté autour de ces sujets. Par exemple, le projet Rhizomatique cherche à comprendre les liens entre les mouvements queer et environnementaux grâce à des entretiens qui mettent en avant des militant·es LGBTQIA+ pour l’environnement et l’émergence de ce mouvement. Ce projet vise aussi à présenter une « contre-mémoire » aux mouvements passés, en visibilisant les luttes queer jusque-là non historicisés et reconnues. Enfin, le projet souhaite proposer des pistes de stratégies possibles pour les organisations environnementales afin de construire des mouvements plus diversifiés.

Elle travaille actuellement au Center for Lesbian and Gay Studies in Religion and Ministry à Berkeley en Californie.

Gabriel Klaasen (il / iel)

Gabriel vit au Cap en Afrique du Sud, où il est coordinateur de l’African Climate Alliance, un mouvement de jeunes né en 2019 après les premières manifestations d’ampleur pour le climat en Afrique du Sud. Ce mouvement appelle à une véritable justice climatique intersectionnelle et développe un réseau d’organisations et de jeunes militant·es dans toute l’Afrique.

Gabriel est également responsable de la communication de l’organisation Project 90 by 2030 qui poursuit les mêmes objectifs. Il a notamment permis de faire reconnaître au sein du mouvement climatique sud-africain la façon dont l’imbrication des crises liées aux inégalités sociales et au dérèglement climatique affecte davantage les personnes et les zones les plus touchées de la société (Most Affected People and Areas, ou MAPA), telles que les communautés indigènes noires et les personnes de couleur (Black Indigenous and People of Colour, ou BIPOC), ainsi que les personnes LGBTQIA+. Il a aussi mis en avant le rôle majeur de ces populations dans la construction d’un futur plus désirable.

Isaias Hernandez (il)

Isaias est un éco-influenceur mexicano-américain vivant en Californie. Diplômé en sciences de l’environnement, il utilise les réseaux sociaux pour parler de façon accessible de justice environnementale, de véganisme et de modes de vie zéro déchet. Il traite également des inégalités climatiques, en particulier celles subies par les communautés pauvres, racisées et/ou LGBTQIA+. Ayant lui-même été confronté à ces inégalités, il souhaite offrir un espace d’échanges bienveillant via ses réseaux sociaux.

Vous pouvez le suivre sur Instagram @queerbrownvegan, Twitter @queerbrownvegan et TikTok @queerbrownvegan. Son site internet, Queer Brown Vegan, comporte aussi de nombreuses ressources.

Izzy McLeod (iel)

Izzy vit à Cardiff au Pays de Galles. Sur son blog The Quirky Environmentalist et ses réseaux sociaux, iel lie questions écologiques, inégalités et droits des personnes LGBTQIA+. Iel traite en particulier de la mode, défendant un système soutenable pour la planète et qui n’exploite pas les travailleurs et travailleuses impliqué·es dans la chaîne de production. Iel a notamment lancé en 2019 la campagne « Who made My Pride Merch » qui appelle les marques affirmant soutenir les personnes LGBTQIA+ à être plus transparentes sur les conditions de fabrication de leurs produits et à mieux protéger les droits des travailleurs et travailleuses, ces dernier·ères étant particulièrement vulnérables et exploité·es dans les pays où iels ont peu, voire aucun droit.

Izzy cherche également à mettre en avant sur ses réseaux des personnes de communautés marginalisées afin de montrer les inégalités qu’iels subissent, et de découvrir et apprendre des façons différentes d’être au monde.

En plus de son blog, vous pouvez suivre Izzy sur Instagram @muccycloud, Facebook Muccycloud et Twitter @muccycloud.

Jerome Foster II (il / iel)

Jerome siège au Conseil consultatif sur la justice environnementale de la Maison Blanche depuis 2021, dont il est le plus jeune membre. En 2019, il a notamment parlé de la crise climatique devant le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme et le Comité spécial sur la crise climatique de la Chambre des représentants. La même année, il a organisé des grèves pour le climat du mouvement Fridays for the Future devant la Maison Blanche.

Il a également créé une organisation, OneMillionOfUs devenue Waic Up, qui cherche à impliquer les jeunes dans la vie civique et à informer sur des sujets tels que la violence liée aux armes à feu, le changement climatique, l’immigration, l’égalité de genre et de race.

En 2022, Jerome et son partenaire, Elijah McKenzie-Jackson, un autre activiste climatique, ont écrit une lettre à l’ONU appelant l’institution internationale à ne pas organiser la COP27 en Égypte en raison des atteintes aux droits des personnes LGBTQIA+ et des femmes.

Vous pouvez suivre Jerome sur Twitter @JeromeFosterII, Instagram @jeromefosterii et TikTok @iamjeromefosterii.

Mitzi Jonelle Tan (elle / iel)

Mitzi est une militante écologiste philippine qui met en particulier en avant les enjeux de justice climatique – notamment entre pays « du Nord » et « du Sud » – dans un pays très vulnérable au changement climatique (typhons, inondations…) et particulièrement dangereux pour les militant·es.

Elle a co-fondé en 2019 l’organisation Youth Advocates for Climate Action Philippines (YACAP), l’équivalent de Fridays for the Future aux Philippines, qui réclame des actions concrètes et systémiques pour répondre à la crise climatique, protéger les défenseur·euses de l’environnement et œuvrer en faveur de la justice climatique. Elle est aussi impliquée dans les mouvements Fridays for the Future International et Fridays for the Future MAPA (Most Affected People and Areas), au sein desquels elle milite pour l’anti-impérialisme, l’anti-colonialisme et met en avant l’intersectionnalité de la crise climatique. Elle encourage les jeunes des pays « du Sud » à s’impliquer dans des organisations locaux et internationales, et dans les processus politiques.

Vous pouvez suivre Mitzi sur Instagram @mitzijonelle et Twitter @mitzijonelle, et YACAP sur Facebook Youth Advocates for Climate Action Philippines, Twitter @YACAPhilippines et Instagram @yacaphilippines.

Natalia Villaran (elle)

Natalia est une écoféministe et artiste Afro-Caribéenne vivant à Porto Rico aux Antilles. Elle revendique elle aussi une démarche intersectionnelle.

Natalia est impliquée dans le mouvement #Queers4ClimateJustice (Q4CJ) lancé en 2018 qui demande à ce que le rôle des communautés LGBTQIA+, particulièrement vulnérables aux conséquences du changement climatique, soit reconnu par les mouvements écologistes. En tant qu’organisatrice de Q4JC, elle a notamment permis d’aborder la question de l’inclusion des personnes LGBTQIA+ avec les militant·es pour la justice climatique à Porto Rico. Elle a également permis à des personnes LGBQTIA+ de Porto Rico d’assister à la conférence nationale Creating Change 2023 à San Francisco. Cette dernière est organisée chaque année par le National LGBTQ Task Force afin de faire progresser la justice et l’égalité en faveur des personnes LGBTQIA+ aux Etats-Unis.

Enfin, Natalia a publié en 2022 son premier livre, Desamor y Memorias de una Virgo (Le chagrin d’amour et les souvenirs d’une vierge), qui témoigne de son expérience en tant que femme racisée.

Vous pouvez suivre le compte Instagram @queers4climatejustice et vous rendre sur son site.

Pattie Gonia (elle / iel) / Wyn Wiley (il)

Pattie Gonia est une drag queen créée par le photographe Wyn Wiley passionné par la nature. Pattie Gonia s’inscrit ainsi dans une démarche de justice sociale mais aussi d’activisme environnemental. Elle est connue pour parvenir à attirer l’attention sur les dommages environnementaux grâce à ses messages et ses tenues, telles que des robes fabriquées à partir de déchets plastiques, de feuilles et d’autres matériaux. Son compte rassemble désormais une communauté de personnes queer et d’allié·es sensibles aux questions écologiques et passionné·es d’expéditions dans la nature.

Vous pouvez la suivre sur Twitter @PattieGonia, Instagram @PattieGonia et YouTube @PattieGonia7449.

Precious Brady-Davis (elle)

Precious est une femme transgenre vivant à Chicago. Elle est consultante sur les sujets de diversité, d’équité et d’inclusion, et directrice régionale adjointe de la communication pour la campagne Beyond Coal du Sierra Club, qui réclame la fermeture de toutes les centrales à charbon des États-Unis pour les remplacer par une production d’énergies renouvelables. Elle a été nommée en 2023 à la sous-commission de transition pour les droits de l’homme, l’équité et l’inclusion du maire de Chicago, Brandon Johnson.

Precious est également conférencière et autrice de I Have Always Been Me publié en 2021, témoignage de son enfance et de son parcours en tant que femme transgenre de couleur.

Vous pouvez la suivre sur Instagram @preciousbradydavis et Twitter @mspreciousdavis.

Tori Tsui (elle / iel)

Tori est une éco-activiste queer Hong-Kongaise vivant actuellement au Royaume-Uni. Elle a co-fondé la plateforme Bad Activist Collective qui permet de rassembler, dans une démarche d’intersectionnalité, des militant·es pour la justice raciale, climatique et les droits LGBTQIA+ au travers de l’art et de l’activisme. Tori traite en particulier de la santé mentale et du catastrophisme environnemental. En juillet 2023, elle publiera son livre It’s Not Just You qui explore les relations entre la crise climatique et la santé mentale. Dans cet ouvrage, elle appelle à ne pas individualiser « l’éco-anxiété », mais à s’en saisir collectivement afin d’interroger le rôle du système socioéconomique et politique dans le développement de cette « anxiété ».

Elle a participé à un projet nommé « Sail For Climate Action » visant à donner une voix aux jeunes d’Amérique latine, des Caraïbes et de communautés indigènes afin de mieux représenter ces régions et communautés invisibilisées alors qu’elles font parties des premières touchées par les conséquences du réchauffement climatique. Avec d’autres militant·es pour le climat, elle a également lancé une campagne appelée « Pass The Mic » qui a pour but d’amener des personnalités et des marques influentes à mettre en avant des militant·es pour la justice climatique et des personnes déjà particulièrement affecté·es par la crise climatique.

Vous pouvez suivre Tori sur Instagram @toritsui_, Twitter @toritsui, TikTok @toritsui, et consulter son site. Vous pouvez aussi suivre Bad Activists Collective sur Instagram @badactivistcollective.

Interview de Vani Bhardwaj

Vani Bhardwaj

Doctorante à l’Indian Institute of Technology, Guwahati, Inde. Co-responsable du Cercle Genre et Justice Climatique de la Society of Gender Professionals. Responsable Politique chez Young Women In Sustainable Development. Chercheuse pour The Pixel Project, en particulier sur des projets et campagnes sur les violences sexistes et sexuelles. Autrice de Queering Conflict Transformation and Peace-building et de Queering Disasters In Light Of the Climate Crisis for the Gender in Geopolitics institute.

Photo : LinkedIn

Notre Affaire à Tous a eu la chance d’apprendre de Vani Bhardwaj, qui a pris le temps de répondre à nos questions. Vani poursuit son doctorat sur les intersections entre le changement climatique et le genre, en se concentrant plus particulièrement sur la façon dont les femmes et les populations queer en Inde et au Bangladesh sont touchées par les politiques liées à l’eau. En plus d’être doctorante à temps plein, Vani participe également à différentes initiatives de volontariat axées sur le genre et le changement climatique, notamment avec des organisations féministes queer aussi bien mondiales que locales.

Vani a gentiment accepté de partager son expertise avec Notre Affaire à Tous, ainsi pour préserver l’authenticité académique de ses mots et de son travail, et pour maintenir l’intégrité des personnes à qui elle prête sa voix, cette interview sera rendue en anglais, avec seulement des points clés traduits en français.

Notre Affaire A Tous (NAAT) : How do you think the experiences of LGBTQIA+ people, queer individuals intersect with environmental concerns and climate change impacts?

(Traduction : Comment pensez-vous que les expériences des personnes LGBTQIA+ s’entrecroisent avec les préoccupations environnementales et les impacts du changement climatique ?)

Vani Bhardwaj (VB) : I believe environmental change is now known to have an exaggerated impact for women and girls, but what often gets omitted is that the queer population is also completely ostracized – there is a “queer blind narrative” around ecology and how we approach ecology. So in order to incorporate the queer population within our climate change narratives, we need to reframe the way we understand ecology itself. For instance, when we look at public spaces that are somewhat “taboo” – which are ostracized, or at the outliers of a city or even a rural hinterland – that is very similar to the way the queer population is treated in India.

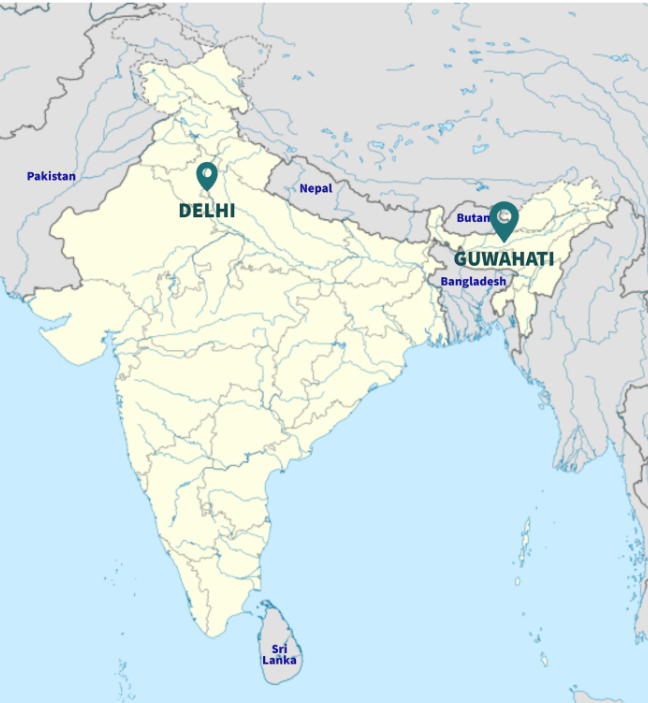

So when we look at, say, climate disasters, and we think of restabilizing the lives of the people afterwards, we never cater to the queer population. And there are particular intersectionalities that even the queer population is not really acknowledging themselves. I once talked to a queer person living in Delhi [capital of India] which observed a certain position of power compared to people living on the periphery of the country, like Guwahati [city in North-East India, between Bengladesh and Butan], the city I am located as we speak. Guwahati is home for Dalit people [i.e. lowest caste in India, “outcastes” and “underprivileged”) and when I addressed the conditions of life for Dalit queer people, the person living in Delhi completely denied the terms “Dalit queers” stating that the queer population itself is not “casteist”, it does not have caste-based discrimination. But that is not true, when we look not only at literature but also lived experiences of many Dalit scholars, they talk about how even the “Dalitality” (a concept attributed to Dr. Suraj Yengde) actually matters in everyday lives: Dalits are ostracized, and discriminated against when it comes to their career just on the based off caste, so they are doubly marginalized if that individual is Dalit and queer.

There is some kind of a blind spot within the Queer community regarding that. So when this Dalit queer individual was embedded in such a society, faces displacement due to climate disasters, which are caused by climate change, they are doubly and triply marginalized. They are almost silenced in the mainstream narrative, and I think that is why it is very crucial to focus on the queer narratives within the climate change impacts, and not only impacts, but consequences as well. We really need to reframe how we approach ecology as such and I think the particular stance of queer feminist political ecology is the most inclusive frame.

🔑 Points clés en français :

- Dans le contexte du changement climatique, il est largement reconnu que les femmes et les filles subissent un impact disproportionné. Cependant, un aspect souvent négligé est la marginalisation des populations queer. Les discours sur l’écologie et l’approche des problèmes environmentaux perpétuent l’invisibilisation des populations queer. Pour intégrer pleinement ces populations dans nos récits sur le changement climatique, Vani suggère de reformuler notre compréhension de l’écologie elle-même.

- Il existe un parallèle significatif entre la marginalisation des personnes queer et celle d’espaces publics « tabous », en périphérie des zones urbaines et rurales. De même, lorsqu’il s’agit de catastrophes liées au climat et de l’aide post-catastrophe, les besoins et les expériences des populations queer sont souvent négligés. Ce manque de considération perpétue leur marginalisation au sein de la société.

- Même au sein de la communauté queer, les expériences intersectionnelles sont insuffisamment reconnues. Une conversation avec une personne queer vivant à Delhi a mis en évidence sa position de pouvoir relative par rapport à celleux qui résident en périphérie du pays, comme à Guwahati, où se concentrent les Dalits – la caste la plus basse de l’Inde, historiquement opprimée et marginalisée. Lorsqu’il est question des conditions de vie des queer Dalits, l’individu de Delhi nie l’existence de la « queer dalititude », affirmant que les personnes queer ne sont pas affectées par la discrimination basée sur la caste. Cependant, à la fois la littérature existante et les expériences vécues des chercheur·euses queer Dalits démontrent que l’identité Dalit influence considérablement leur vie quotidienne. Ainsi, les personnes queer Dalits font face à une double marginalisation, non seulement en raison de leur orientation sexuelle, mais aussi en raison de leur caste.

- Face aux déplacements induits par le climat, les personnes queer Dalits se trouvent davantage marginalisé·es et réduites au silence. Leurs expériences et leurs voix sont souvent absentes des discours dominants. Il est crucial de se concentrer non seulement sur les impacts du changement climatique, mais aussi sur les conséquences auxquelles sont confrontées les communautés queer. Il devient donc impératif de reformuler notre approche écologique et d’adopter un cadre plus inclusif, tel que la perspective écologique politique queer féministe, qui offre une vision globale pour aborder ces questions.

NAAT : Are there any specific initiative, policy or advocacy efforts that have emerged from the collaboration between queer and ecological movements you can think of and how effective have they been in addressing the concerns and claims of both groups ?

(Traduction : Connaissez-vous des initiatives, des politiques ou des efforts de plaidoyer spécifiques qui ont émergé de la collaboration entre les mouvements queer et écologiques, et dans quelle mesure ont-ils été efficaces pour aborder les préoccupations et revendications des deux groupes ?)

VB : I would say that the convergence of climate change issues and the queer population is really not clear in India. Living and working in a place which itself is at the periphery in India, we are already trying to normalize the narrative that people are not to be ostracized, because the narrative against LGBTQIA+ population is very much prevalent in the peripheries. We are still working on normalizing the fact that we are also human you know. That’s the kind of narrative that we need to normalize first.

I think the convergence between climate change issues and how it is exaggeratedly impacting LGBTQIA+ population has not really taken off in small Indian towns, it is much more prevalent in Mumbai or Delhi, which are the metro cities of the country. But in my own activism I have created a global and online community of practice approach in which we do invite grassroots scholars and academia together so people who are theoretically engaged in this space and who are practically on the ground, implementing and designing climate adaptation-related projects can come together and have these dialogue sessions. Many times when we talk about gender and climate justice frameworks, we have queer political activist from outside of the periphery who say that we need to go beyond these dialogue sessions but I think the ground realities are very different from the theory, particularly in Guwahati where the inclusion narrative has not really emerged. A local convergence of activism is not relevant and is almost ahead of its time in that sense.

🔑 Points clés en français :

- Il y a encore peu de convergence des problématiques liées aux changements climatiques et au mouvement LGBTQIA+ en Inde, notamment dans les zones périurbaines et rurales. Ces convergences sont encore à créer dans ces régions, mais il semble d’abord nécessaire de lutter contre les discriminations subies par les personnes LGBTQIA+ et de normaliser un discours d’inclusion et de reconnaissance de droits.

« India location map » by Uwe Dedering at German Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0.

NAAT : What are some of the challenges or barriers faced by people either from the Global South, from the periphery, or even more locally in Guwahati in engaging with climate justice movements, and how would you say these challenges differ from the ones from the Global North or “Centre”?

(Traduction: Quels sont les défis et/ou obstacles auxquels sont confrontées les personnes queers issues de la Périphérie ou plus localement à Guwahati lorsqu’elles s’engagent dans les mouvements pour la justice climatique? Comment diriez-vous que ces défis diffèrent de ceux des populations du Nord Global ou du « Centre » ?)

VB : So first of all, if we look at it from a scholarly and theoretical manner, I always find it difficult to find any kind of literature regarding climate justice, queer population and their intersectionalities being explored in the “majority world’s academia”. Most, if not all the research available, usually comes from scholars from South Africa or Australia exploring the intersectional relations between the Global South and the queer population(s) getting impacted by climate change and climate disasters. In addition to being scholarly and theoretically limited, in a practical approach and real ground realities, when you do your ethnographic research and when you go to different households, you can’t expect a closeted person who has not come out yet to just be vulnerable to you outright for the sake of research. There is an inherent and prevalent patriarchy, transphobia and homophobia on ground realities within rural Bangladesh or India.

Picture this, the Brahmaputra river is flooding year after year, and we want to talk about disaster relief efforts with locals. What we see is that there is no sex disaggregation or gender disaggregation based data and there is a high degree of chance that people who have not revealed their sexual or gendered identities, and are part of a minority, may again be at a disadvantage because the shelter camps and post-disaster recovery efforts are completely blind to gender. They are blind when it comes to women and girls so they are also completely blind about queer populations.

For queer communities, there’s a concept of housing, and then there’s a concept of home, right? Where exactly is “home” is a question many queer people problematize and wonder their entire lives. If they do not have the support within their families, which without the intention to do a generalization is very often the case in hegemonic heteronormative families in India and Bangladesh, and that creates settings that are transphobic and homophobic, it is very difficult for them to come out to their own family. The entire concept of home becomes irrelevant, they feel alienated inside their so called home, and so they try to find community and networks outside of their bloodline. That is to say that in situations of climate disaster, it is not automatically their home being taken away, it is more their housing if they have one.

Lots of queer people in India will battle the trauma and this protracted conflict of what really is “home” their entire lives and I think that wound reopens when climate disasters keep striking again and again. It is kind of a double or a triple displacement, a displacement at the social, economic, psychological and psychosocial level. I think the government has particularly been very much blind up until 2-3 years ago to the fact that queer population even existed when climate disasters happened because there is a very apparent transphobic and homophobic attitude within disaster relief volunteers themselves which participates in ostracizing the queer community with disaster relief efforts.

So in this part of the country, when climate disaster strikes, not only does hegemonic masculinity and femininity get affected, but we also observe that indigenous masculinity and indigenous femininity get swept away in the disaster too. They get swept away in the disaster, in the sense that for example indigenous masculinity gets challenged as they no longer are the breadwinner of the household because of the climate disaster. So amongst all of these complex notions for a queer individual to even come out, and, you know, reveal “I am part of the queer community and I have exaggerated impacts due to the climate disasters” is quite difficult. In addition, asking the government for measures or policies, or to simply have queer activists sitting on the round table for policy making is even more of a challenge.

The Indian civil society is trying to eliminate transphobia and homophobia through pride marches and push for community networking spaces like open libraries for queer community-members to come, sit and read together. More of these initiatives are emerging but intersectionality with climate change still hasn’t been mainstreamed because queer people are missing in the public policy-making spaces dedicated to disaster management policies.

Frankly, heteronormative people are not going to sit there and you know, be so much as sensitive regarding the queer population’s relation to climate disasters while they’re transphobic and homophobic in their private sphere. We really need the queer population to actually be part of that policy circle which decides disaster management policies. And I think because the indigenous masculinity and indigenous femininity also get challenged by climate disasters, and within that, we need to find this queer narrative to challenge these multidimensional marginalities in relief efforts.

🔑 Points clés en français :

- Il existe un manque de littérature académique sur la justice climatique et les intersections avec la population queer. La plupart des recherches existantes provient de chercheur·euses en Afrique du Sud ou en Australie, se concentrant sur l’impact du changement climatique et des catastrophes sur les populations queer du Sud Global. En termes pratiques, mener des recherches ethnographiques dans ces régions présente des défis, car les personnes qui ne sont pas encore “out” peuvent ne pas révéler ouvertement leur identité en raison du patriarcat, de la transphobie et/ou de l’homophobie prévalentes dans les zones rurales du Bangladesh et de l’Inde.

- L’absence de données par sexe et genre dans les efforts de secours en cas de catastrophe désavantage encore plus les individu·es qui n’ont pas révélé leur identité sexuelle ou de genre. Les camps d’hébergement et les efforts de reconstruction post-catastrophe naturelle ne sont que peu sensibilisés autour des questions de genre, notamment auprès des femmes et filles, mais aussi auprès de la communauté LGBTQIA+.

- Pour les communautés queer, le concept de « foyer » est complexe, car beaucoup font face à des environnements familiaux hostiles et hétéronormés en Inde et au Bangladesh. Ils se sentent souvent marginalisé·es au sein de leur propre foyer et cherchent des communautés et des réseaux en dehors de leur famille. Lors de catastrophes climatiques, ce n’est pas nécessairement leur foyer physique qui est emporté, mais plutôt leur sentiment d’appartenance à un lieu et/ou logement.

- Les personnes queer en Inde luttent fréquemment contre les traumatismes et les conflits liés au concept de « foyer » tout au long de leur vie. Les catastrophes climatiques exacerbent cette blessure, entraînant des déplacements multiples à des niveaux sociaux, économiques, psychologiques et psychosociaux. Le gouvernement a historiquement fermé les yeux sur l’existence de la population queer lors des catastrophes climatiques, perpétuant ainsi une attitude transphobe et homophobe parmi les secouristes et les efforts de secours en cas de catastrophe, marginalisant davantage la communauté queer.

NAAT : What role do you think this intersection plays in the relationship between the climate justice movement and the LGBTQIA+ movement, and how does it change the experiences and priorities of individuals who identify as part of both groups?

(Traduction: Quel(s) rôle(s) attribuez vous à la convergence des luttes dans la relation entre le mouvement pour la justice climatique et le mouvement LGBTQIA+, et comment cela modifie-t-il les expériences et priorités des personnes qui s’identifient à ces deux groupes ?)

VB : First, let me make it clear that the LGBTQIA+ community is not homogeneous so we need to recognize the heterogeneity of the community. Then secondly, we need to ensure that the spaces in which the community is embedded are comfortable so that it becomes comfortable for individuals to reveal their place on the entire sexual and genital spectrum, which is still very much of a struggle, at least in India, as I can’t speak for the entire Global South.

For instance in India, there’s a great difference and disparity between how much the lesbians and the gays get discussed in mainstream queer narratives, and how much the asexuals* are completely marginalized. They are basically the “plus” in LGBTQ+. So obviously there are always differentiations but no categorization, because the moment you categorize anything, then you are endangering the entire community to exclusion. The moment you start categorizing, you are essentially trying to exclude somebody. So the moment you’re trying to set boundaries by categorizing by putting a nomenclature, you are bound to exclude somebody or the other.

And I think that is how climate justice narratives and activism need to incorporate everybody within the LGBTQs if you really want to have a separate networking or like a separate community or civil society organization focusing only on lesbians then another organization focusing only on transgenders, those can be separate, because they don’t have these separate differentiated demands , although they do have a common thread of getting ostracized multidimensionally. So it is very much essential for LGBTQ population because.

When a climate disaster strikes, what happens is that whatever landscape that has been established completely gets dismantled and you have to rebuild it once again. So in that same way, when we’re talking about gender and sexuality spectrum, I think we can completely dismantle the way we have been heteronormative in discussing it and we can rebuild all of that. Climate disaster recovery and recovering and gender narratives are very much closely linked together.

There is this entire strand of queer feminist political ecology that talks about how the so called “unkempt and the pristine” forests that have not been touched, that are at the outsides and the outskirts of the city, or the towns which are basically the embodiment of the ostracized – where nobody is living. Those are places which the local queer community can completely relate to, because of a shared sense of ostracization. Queer political ecology is how ecology is being understood by the queer population, how the queer community experiences the environment, how they experience ecology, how they experience, you know, the flow and flood of the river within the city or the polluted air around them? You know we only have cis-heteronormative and capitalistic narratives about our understanding of the environment. I remember like in primary school we were taught that there are biotic and abiotic components and so there are always binaries, there is the normal life and then there is the disrupted life due to climate disaster so that’s again a binary. But if you really look at the queer activists and how they will see a climate disaster or even climate change, maybe it won’t be that much in a binary context, it won’t be so dualistic in classification and categorization and that is why would benefit from more trans and queer scholars to understand environment itself; we need to reframe how we understand the concept of environment itself. We need to go to the basics and unpack those to really dovetail queer activism with climate change and climate justice.

🔑 Points clés en français :

- Tout d’abord, il est important de souligner que la communauté LGBTQIA+ n’est pas homogène, et il est donc nécessaire de reconnaître cette hétérogénéité. Deuxièmement, il est primordial de veiller à ce que les espaces dans lesquels la communauté évolue soient confortables, de manière à ce que les individu·es puissent se sentir à l’aise pour exprimer leur place sur l’ensemble du spectre sexuel et de genre. Cela reste encore un défi, du moins en Inde. Vani note également l’hétérogénéité du “Sud Global” et l’importance d’éviter les généralisations pour des régions/pays si disparates.

- Par exemple, en Inde, il existe une grande différence et disparité entre la visibilité accordée aux lesbiennes et aux gays dans les récits queer dominants, et la marginalisation complète des personnes asexuel·les, qui constituent en quelque sorte le « plus » dans LGBTQ+. Il y a toujours des différenciations, mais pas de catégorisation, car dès lors que l’on catégorise quelque chose, on exclut potentiellement toute une partie de la communauté. Le fait de poser des catégories et des limites de démarcation peut entraîner l’exclusion de certaines personnes.

- Dans le cadre de la justice climatique, il est essentiel d’inclure tout le monde au sein de la communauté LGBTQIA+. Il est possible d’avoir des organisations spécifiques se concentrant sur des sous-groupes particuliers, comme les lesbiennes ou les personnes transgenres, tout en reconnaissant le fil conducteur commun de l’ostracisation multidimensionnelle. Lorsque des catastrophes climatiques surviennent, le paysage établi est démantelé, nécessitant une reconstruction. De même, les discussions sur le genre et la sexualité peuvent être déconstruites depuis une perspective hétéronormative pour être reconstruites de manière plus inclusive. La récupération après les catastrophes climatiques et les récits de genre sont étroitement liés.

- La politique écologique queer féministe met en évidence le lien entre les espaces marginalisés, tels que les forêts préservées à la périphérie des villes, et les expériences de la communauté queer locale. Elle offre un cadre pour comprendre comment la population queer perçoit l’environnement, y compris l’impact de facteurs tels que le débit des rivières ou la pollution de l’air. En dépassant les récits cis-hétéronormatifs et capitalistes, une compréhension plus nuancée de l’environnement peut être développée. Cela nécessite une plus grande implication de chercheurs trans et queer afin repenser notre compréhension de l’environnement et de concilier l’activisme queer avec la lutte contre le changement climatique et la justice climatique.

NAAT : Climate movement(s) in France have lacked the perspective of the periphery in both academic circles and mainstream narratives. Would you have any recommendations for “Global North » countries and organizations to 1) better include the “Global South”, or rather the situated knowledge(s) and local experiences within international climate justice movements, and how can the Global North better include LGBTQIA+ people in their climate justice initiatives?

(Traduction: Le(s) mouvement(s) de justice climatique en France omettent majoritairement la/les perspective(s) de la Périphérie – à la fois dans les cercles académiques et dans les discours dit “mainstream”. Auriez-vous des recommandations à l’intention des pays et organisations du Centre, pour 1) mieux inclure la Périphérie, ses expertises et ses expériences au sein du mouvement du justice climatique internationale, 2) mieux inclure les personnes LGBTQIA+ dans ses initiatives de justice climatique ?)

VB : Thank you for that wonderful question. I think it has many parts to it. So let me just talk about this classification of Global North and Global South and the moment you say Global North and South, they’re juxtaposed into binaries and it becomes “Global North” versus “Global South”. Or at least that’s what it comes off as in more general settings. Whenever I use those terms, they are defined by power dynamics and positionality. So most people have now started saying “majority world” instead of Global South, but I refrain from even using that because when you use “majority world” that it itself shows a very majoritarian thinking. You know, trying to do like a reverse discrimination that if you colonized us with a certain perspective or approach, we’re going to reverse the power hierarchy. So I don’t think we have found the particular terminologies to reflect this complexity yet, whether it should be “Global South” or “majority world” or “periphery”.

But I think as far as including localized narratives and knowledge within the LGBTQ and climate activism, in the Global North or the South, we need to have localizing vernacular language-based climate justice narratives. So even if you see global organizations or even local and national organizations, they are mainly dealing with the dominant language. For example, if an Assamese queer civil society organization approaches the climate justice perspective they would still frame their ideas and their advocacy in the dominant language, which is Assamese – and most probably English – but these are the 2 dominant languages of the state. These are not the only languages, we have hundreds and thousands of languages within a few 1000 kilometers so I think to really localize climate justice impacts on queer populations and even for women and young girls, what we really need to do is to make the entire queer and climate advocacy toolkits, and implementation guides, and scholarly literature very much localized and embedded in vernacular languages. And that is something that is also missing at the global level in the sense that when you are talking about voluntary national reviews and.sustainable development goals and “not leaving anyone behind” – what we’re really doing pushing the ostracization as we’re not having an audit or we are not conducting vernacular language based voluntary national reviews. If they are all dominant language based, the language becomes an issue.

To say that Global North and Global South have completely juxtaposed to each other is also correct. Wendy Harcourt talks about how there are “margins within the centre” and periphery within the Global North. The Global North is also not a homogeneous entity itself. Because there are margins, we can create solidarity from the margins in Global South to the margins and periphery in the Global North. We also have power dominant and hierarchical places within the Global South who try to completely suppress the voices of the periphery in our countries. I think creating solidarity from the periphery in the Global South to the periphery in the Global North is what we’re really looking at when we’re talking about climate justice solidarities from queer population across the spectrum.

🔑 Points clés en français :

- L’utilisation des termes Nord Global et Sud Global est souvent juxtaposée, reflète certes les dynamiques de pouvoir, mais imposant également un aspect dualitaire; ou binaire* du monde. Des termes alternatifs tels que « monde majoritaire » ou « périphérie » sont aussi utilisés, mais posent également problème, car ils peuvent perpétuer une pensée majoritaire ou inverser les hiérarchies de pouvoir. Vani considère que la terminologie reflétant la réelle complexité du sens derrière ces termes reste encore à être identifiée.

- Pour inclure les récits et les connaissances localisé·es dans les mouvements LGBTQIA+ et climatiques, il est crucial de développer des récits de justice climatique basés sur les langues vernaculaires. Actuellement, la plupart des organisations mondiales et locales travaillent principalement avec les langues dominantes, négligeant la multitude de langues au sein d’une région. Pour véritablement aborder les impacts de la justice climatique sur les populations queer, ainsi que sur les femmes et les jeunes filles, il est nécessaire de créer des outils, des guides de mise en œuvre et une littérature savante localisées dans les langues vernaculaires. Cet aspect de localisation fait également défaut au niveau mondial, où les approches basées sur les langues dominantes entravent l’inclusion et laissent certaines populations de côté.

- Il est important de reconnaître que le Nord global et le Sud global ne sont pas des entités homogènes. Vani fait référence au travail de Wendy Harcourt et souligne la présence de « marges au sein du Centre » et de Périphéries au sein du Nord Global lui-même. Une solidarité peut être développée des marges du Sud Global aux marges et aux Périphéries du Nord Global. Il est crucial de reconnaître l’existence de dynamiques de pouvoir et de hiérarchies également au sein du Sud Global, où les voix de la périphérie sont souvent réprimées. La création d’une solidarité à travers l’ensemble du spectre des populations queer est un aspect clé de l’activisme pour la justice climatique.

Conclusion

Les questions climatiques et écologiques prennent encore aujourd’hui trop peu en compte les vécus des personnes LGBTQIA+, les problématiques spécifiques auxquelles iels font face et les discriminations qu’iels subissent, ce qui crée un véritable angle mort dans l’étude des impacts des changements climatiques et des pollutions sur ces personnes. Par conséquent, les politiques climatiques et écologiques ainsi que les aides post-catastrophes renforcent les inégalités et les discriminations existantes. Pour une transition écologique juste, il est urgent de tenir compte des multiples discriminations, dont celles envers les personnes LGBTQIA+, qui sont particulièrement vulnérables face aux risques climatiques et environnementaux, comme nous l’avons vu dans ce hors-série.

Plusieurs pistes d’actions sont possibles pour rendre les politiques publiques plus inclusives, par exemple :

- Développer la collecte de données et les recherches sur les conséquences du réchauffement climatique pour les communautés LGBTQIA+ pour pouvoir mieux répondre aux besoins de ces dernier·ères.

- Faire évoluer les pratiques de reconnaissance du statut de réfugié·e et repenser l’accueil des personnes LGBTQIA+, notamment les pratiques de l’OFPRA et de la CNDA concernant les preuves de persécutions liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, afin de permettre un meilleur accès au statut de réfugié·es pour les personnes LGBTQIA+ qui font face à des discriminations et des violences du fait de leur orientation sexuelle et/ou de leur genre suite à des événements climatiques extrêmes ou autre et qui ont du fuir de ce fait.

- Améliorer l’information et la participation des personnes LGBTQIA+ dans les processus décisionnaires face aux changements climatiques et aux problématiques environnementales.

- Renforcer les plans santé-environnement et les élargir en y incluant les impacts inégaux du réchauffement climatique sur certaines parties de la population, dont les personnes LGBTQIA+.

Ces évolutions impliquent également une plus grande inclusion et reconnaissance des activistes climat mettant en avant les problématiques LGBTQIA+. Inclure les militant·es écologiques LGBTQIA+ dans les mouvements environnementaux tant dans les pays du Nord que du Sud Global est extrêmement important car iels lient souvent intrinsèquement et concrètement lutte pour la justice environnementale et sociale. Cela pourrait être utile aux mouvements écologistes actuels qui revendiquent de plus en plus, pour l’instant plutôt dans leurs discours, agir pour une transition écologique socialement juste. Prendre en compte les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées les personnes LGBTQIA+ face aux conséquences du réchauffement climatique permettrait également aux mouvements écologistes de proposer des alternatives au système actuel plus inclusives. Cependant, cela suppose que ces difficultés soient rendues visibles et connues au sein des milieux militants, et plus globalement, de parvenir à sortir de récits hétéronormés, souvent binaires, de notions jamais remises en question car considérées comme “naturelles” alors qu’elles relèvent d’une construction sociale. Un travail de documentation et de sensibilisation serait ainsi à effectuer dans les mouvements écologistes. Une première piste pourrait être de davantage mettre en avant les militant·es écologistes LGBTQIA+ encore trop peu visibles, notamment en Europe. En particulier, donner et écouter la voix des militant·es des pays du Sud Global constituerait un enrichissement formidable pour les luttes écologiques et sociales, afin d’élargir notre vision du monde, prendre conscience des multiples situations et expériences de vie, rendre visible les nombreuses inégalités qui se renforcent mutuellement et ainsi pouvoir imaginer des solutions plus inclusives et pertinentes.

Lexique

Asexuel·e : Personne qui ressent peu ou pas de désir sexuel.

Binaire : Le terme fait référence aux deux identités de genre qui ont longtemps été les seules reconnues dans nos sociétés occidentales (homme et femme). Ce s’oppose au terme non-binaire qui inclut l’ensemble des identités de genre (transsexuel, intersexe, etc).

Bisexuel·e : Personne qui éprouve une attirance pour les deux genres binaires, homme et femme.

Cisgenre : Personne dont le sexe et le genre attribués à la naissance correspondent à son identité de genre.

Dysphorie de genre : Angoisse et souffrance liées à l’assignation d’une identité de genre qui ne correspond pas à celle à laquelle la personne s’identifie.

Fluide : Personne dont l’identité de genre et/ou l’orientation sexuelle varie au fil du temps.

Gay : Homme qui éprouve une attirance sexuelle ou romantique pour d’autres hommes.

Hétérosexualité : Dans une structuration binaire (homme / femme), le fait d’être attiré par des personnes de sexes opposés.

Homosexualité : A l’inverse de l’hétérosexualité, il s’agit, dans le cadre d’une structuration de genres binaires (homme / femme) d’être attiré par des personnes du même sexe.

Homophobie : Comportement ou discours haineux / méprisant à l’encontre des personnes homosexuelles, et plus généralement à l’encontre des personnes LGBTQIA+.

Intersexe : Personne née avec des caractéristiques sexuelles (chromosomes, hormones, anatomie) qui ne correspondent pas à la définition binaire des sexes.

Lesbienne : Femme éprouvant une attirance sexuelle ou romantique pour d’autres femmes.

LGBTQIA+ : Acronyme pour Lesbienne, Gay, Bisexuel·le, Transgenre, Queer, Intersexe, Asexuel·le et toute autre orientation sexuelle.

Nord Global et Sud Global / Centre et Périphérie : Les notions de Nord Global (i.e. Global North en anglais) et Sud Global (i.e. Global South en anglais) ne reposent pas sur la position géographique des pays qu’elles qualifient.

- Le Nord Global désigne les pays, certes principalement situés dans l’hémisphère nord, qui ont historiquement été identifiés comme « l’Occident » ou « le premier monde » en raison des dynamiques de pouvoir géopolitiques dont ces régions bénéficient. Cette dominance s’exerce à travers le prisme du système capitaliste néo-libéral; et s’exprime avec une richesse relative, des technologies avancées, un passé d’empire colonial, le tout souvent associé à un contexte hégémonique.

- Quant au terme “Sud global”, on lui attribue plusieurs définitions. Le Sud Global a traditionnellement été utilisé pour désigner les nations dites du “tiers monde”, “sous-développées” ou “économiquement défavorisées”. Ces pays ont historiquement été colonisés par les pays du Nord (en particulier par les pays européens). Le terme “Sud Global” est également utilisé pour décrire les populations qui sont négativement affectées par la mondialisation capitaliste. Bien que l’utilisation du terme “Sud Global” soit devenue commune dans les cercles académiques, et de part son aspect “essentialiste”, elle est souvent critiquée et décrite comme confuse, inexacte et possiblement offensante en fonction du contexte.

Pour ces raisons, les chercheurs représentés par ce terme l’emploient en juxtaposition avec d’autres concepts tels que “la Périphérie” (en opposition au “Centre”) qui fait référence à la théorie de la dépendance économique, ou le “monde majoritaire” (“majority world” en anglais) qui met en lumière la grande majorité démographique représentée par ces pays.

Pansexuel·e : Personne éprouvant une attirance sexuelle pour tous les genres, binaires ou non-binaires.

Queer : Issu de l’anglais signifiant « bizarre », le mot queer a d’abord été utilisé comme une insulte avant d’être repris par les personnes LGBTQ+ pour revendiquer leurs différences. Le terme désigne désormais toute personne ne se reconnaissant pas dans la vision binaire de genre (homme / femme) et d’orientation sexuelle (hétéro / homo).

Transgenre : Personne ne s’identifiant pas au genre qui lui a été assigné à la naissance.

Notes

- En 1977, elles participaient à la première Marche des fiertés : « On était encore les anormaux » (francetvinfo.fr)

- Féminisme à travers ses mouvements et combats dans l’Histoire – Oxfam France

- Pride Month: What is it and what are its global origins? | World Economic Forum (weforum.org)

- Orientation sexuelle et identité de genre (banquemondiale.org)

- Voir à ce sujetLGBT People and Housing Affordability, Discrimination, and Homelessness – Williams Institute (ucla.edu)

- Rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre L’état du mal-logement en France 2023 (p. 53-54)

- Voir Santé Publique France :Le logement, déterminant majeur de la santé des populations. Le dossier de La Santé en action, n° 457, septembre 2021. (santepubliquefrance.fr) et Le mal-logement, déterminant sous-estimé de la santé. (santepubliquefrance.fr) Rapport Fondation Abbé Pierre Le logement est une question de santé publique

- Le logement, déterminant majeur de la santé des populations. Le dossier de La Santé en action, n° 457, septembre 2021. (santepubliquefrance.fr)

- Voir par exemple le dossier Climat et santé du Haut Conseil de la Santé Publique, l’article scientifique “Health effects of climate change: an overview of systematic reviews” et la note de la Coalition canadienne pour la recherche en santé mondiale “Climate change and chronic conditions : linkages and gaps”

- Voir différents articles de presse : Le Monde, “La santé des LGBT, un tabou médical” et Libération, “Le grand malaise des LGBTI face au monde de la santé”

- Queering Environmental Justice: Unequal Environmental Health Burden on the LGBTQ+ Community | AJPH | Vol. 112 Issue 1 (aphapublications.org)

- Queering Environmental Justice: Unequal Environmental Health Burden on the LGBTQ+ Community | AJPH | Vol. 112 Issue 1 (aphapublications.org)

- Sexuality and Natural Disaster: Challenges of LGBT Communities Facing Hurricane Katrina by Bonnie Haskell :: SSRN

- Queering disasters: on the need to account for LGBTI experiences in natural disaster contexts – CORE Reader

- Problems and possibilities on the margins: LGBT experiences in the 2011 Queensland floods: Gender, Place & Culture: Vol 24, No 1 (tandfonline.com)

- Queering disasters: on the need to account for LGBTI experiences in natural disaster contexts: Gender, Place & Culture: Vol 21, No 7 (tandfonline.com)

- D’ici à 2050, le changement climatique risque de contraindre 216 millions de personnes à migrer à l’intérieur de leur pays (banquemondiale.org)

- Voir par exemple concernant les personnes trans : Migrer et être trans, la double peine. – ÉCARTS D’IDENTITÉ (ecarts-identite.org)

- Voir le communiqué de presse du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (UNHCR) en 2022 : Les personnes LGBT déplacées de force sont confrontées à des défis majeurs dans leur recherche d’un refuge

- Voir le communiqué de presse de Filippo Grandi (UNHCR) en 2021 : Déclaration du chef du HCR Filippo Grandi à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie

- Selon le UNHCR, 70% des réfugiés sont accueillis dans un pays voisin : Aperçu statistique