Résumé : Mercredi 13 juillet, Notre Affaire à Tous publie son édition 2022 du Benchmark de la vigilance climatique des multinationales qui passe au crible les mesures de vigilance climatique de 27 grandes entreprises françaises emblématiques issues de secteurs d’activités fortement émetteurs.

Depuis la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance, les grandes entreprises françaises sont tenues d’adopter un plan de vigilance qui identifie les risques d’atteinte aux droits humains et à l’environnement ainsi que les mesures de vigilance raisonnables propres à éviter la survenance de ces risques, dont ceux liés au climat. Comme les Etats qui peuvent être attaqués et condamnés pour inaction climatique (à l’image de l’Etat français dans Grande-Synthe et l’Affaire du Siècle), les grandes entreprises font également face à des risques juridiques de responsabilité en la matière. En effet, au-delà de la loi sur le devoir de vigilance, toutes les personnes publiques et privées, et en particulier les grandes entreprises, doivent être prudentes et vigilantes en matière environnementale et doivent également prévenir les préjudices écologiques.

Notre Affaire À Tous publie cette année un troisième rapport annuel consécutif sur la vigilance climatique des grandes multinationales françaises, en se fondant presque exclusivement sur des documents publiés par les entreprises elles-mêmes.

Les enseignements du Benchmark 2022

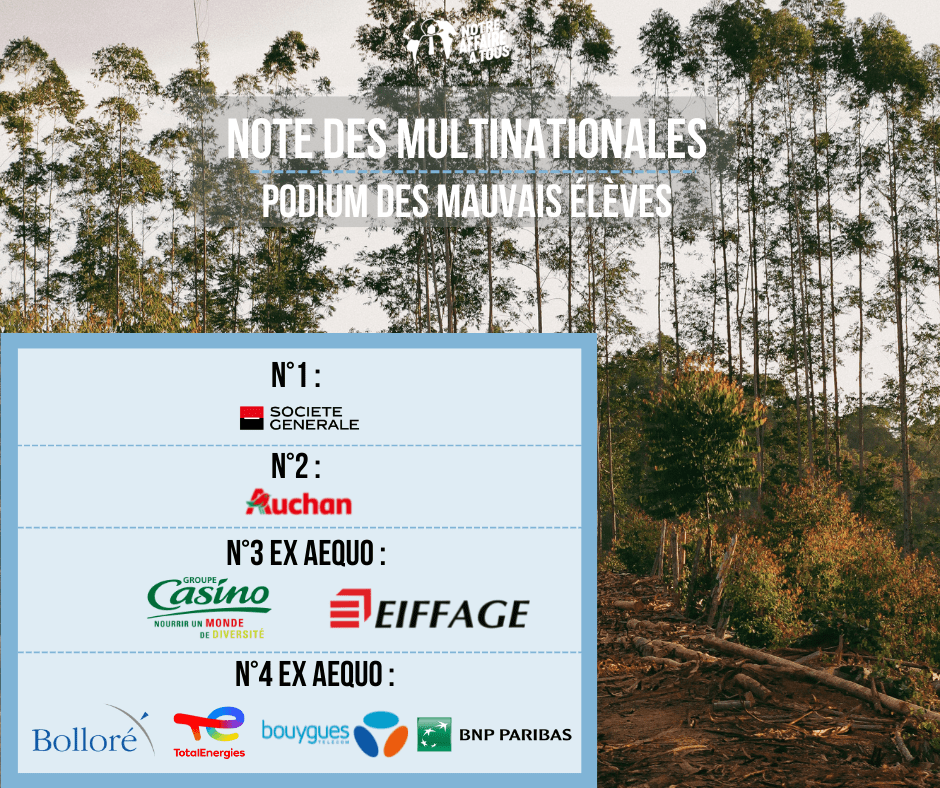

Aucune entreprise analysée n’est en mesure de démontrer sa conformité avec l’ensemble de nos critères de vigilance climatique, dont l’observation est nécessaire pour faire de la transition écologique une réalité. Les manquements de la Société Générale, Auchan, Casino, Eiffage, Bolloré, Total Energies, Bouygues et BNP Paribas sont particulièrement préoccupants.

Jérémie Suissa, Délégué général de Notre Affaire à Tous : “Comme l’a rappelé le Haut Conseil pour le Climat dans son dernier rapport, les impacts de la crise du Vivant sont d’ores et déjà visibles en France et les conséquences quotidiennes et imprévisibles. Et nous ne sommes pas prêts. Si l’Etat doit être le pilote de la transition nécessaire à laquelle la France s’est engagée, les entreprises doivent aussi prendre leur part. Or, une majorité des entreprises que nous avons analysées ne montrent pas de signes de changements structurels. Il est urgent de mettre en œuvre des outils de contrainte proportionnés à l’ampleur des manquements de ces acteurs clés pour la transition.”

Alors que l’empreinte carbone cumulée des 27 multinationales évaluées s’élève à 1 651,60 millions de tonnes équivalent CO², soit près de 4 fois le total des émissions territoriales de la France en 2020 (396 Mt CO2e), le rapport Benchmark 2022 dresse les constats principaux suivants :

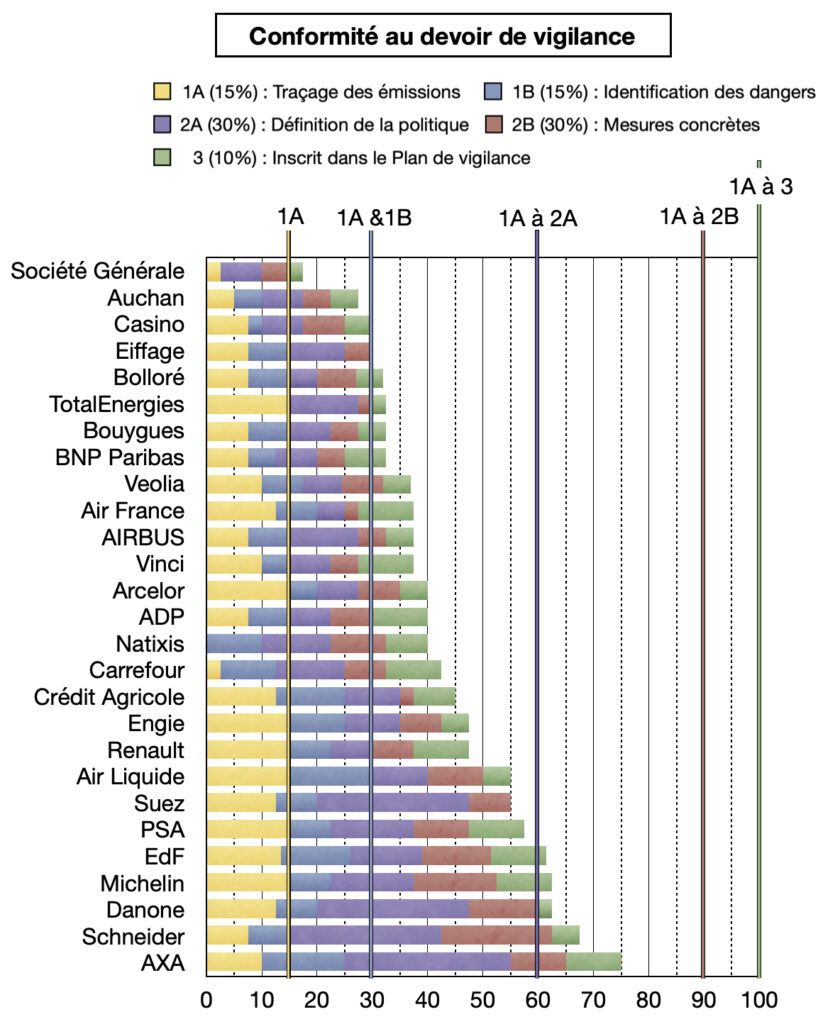

- de nombreuses défaillances persistantes en termes d’identification des émissions indirectes, en particulier celles dites du “scope 3” (critère 1-A de la méthodologie) ;

- une absence générale de reconnaissance de responsabilité, alors qu’il est indiscutable que chacun.e doit faire sa part en matière climatique (critère 1-B) ;

- de nombreux engagements demeurent non-alignés avec l’objectif 1,5°C de l’Accord de paris et/ou ne portent pas sur l’ensemble des émissions des entreprises (critère 2-A) ;

- des carences sérieuses dans la mise en œuvre de ces engagements (critère 2-B).

- certains plans de vigilance n’intègrent toujours pas suffisamment le climat (critère 3).

L’absence de conformité avec ces critères expose les entreprises au risque contentieux. La justice, dans les contentieux en cours contre Total et Casino, ainsi que dans d’autres potentiels dossiers de vigilance climatique que Notre Affaire à Tous étudie actuellement, aura un rôle déterminant à jouer sur de nombreux dossiers. Au-delà de la France, les institutions européennes et membres du Parlement Européen joueront également un rôle clé, dans le cadre des travaux en cours sur le projet de directive sur le devoir de vigilance uniformisée au sein de l’Union. Ce texte est depuis le début vivement attaqué par les lobbys des grands secteurs polluants, qui multiplient en parallèle les campagnes de greenwashing auprès de leurs salariés et clients.

Plus de détails sur les enseignements généraux

Pour les enseignements par secteur, voir Annexe 2

ANNEXES

Contact presse

Justine Ripoll, Responsable de campagne : justine.ripoll@notreaffaireatous.org – 06 42 21 37 36.

Abdoulaye Diarra, Chargé de communication : communication@notreaffaireatous.org – 07 82 21 38 90.

Annexe

Annexe 1 – Méthodologie

Les critères de notation de ce benchmark contribuent à un modèle d’évaluation de la conformité des plans de vigilance en matière climatique. Pour ce faire, pour la troisième année consécutive, le périmètre de cette expertise a porté sur l’étude de l’ensemble des informations réglementées (des “documents de références” – DDR, document rassemblant le rapport de gestion, la déclaration de performance extra-financière, le plan de vigilance, les comptes consolidés, etc.) des entreprises en matière climatique, ce qui a permis notamment de rendre la comparaison possible avec des entreprises qui n’incluent pas forcément le climat au sein de leur plan. Toutefois, l’absence du climat au sein des plans continue à être notée négativement.

Les critères permettent d’évaluer la cohérence générale des informations ainsi que des engagements climatiques adoptés.

Retrouvez l’ensemble de la méthodologie en introduction du Benchmark 2022.

Le Benchmark 2022 porte sur les informations réglementées publiées en 2020 par les entreprises analysées. Notre Affaire à Tous publiera fin 2022-début 2023, son Benchmark 2023 actualisé des informations réglementées publiées par les entreprises en 2021.

Annexe 2 – Enseignements par secteur

Construction : Une identification des risques liés au changement climatique et du besoin d’agir limitée. Les bases même de leurs politiques générales ne sont pas cohérentes avec une trajectoire sérieuse vers le respect des accords de Paris (selon les cas, le scénario de référence ou les scopes inclus). Des mesures dispersées, à impact limité et/ou qui manquent d’une cohérence globale (souvent les 3).

Agro-alimentaire : Bilans d’émissions souvent largement incomplets (notamment indirectes alors que ce dernier représente la majorité des émissions du secteur). Des entreprises qui à l’heure actuelle ne reconnaissent toujours pas la responsabilité de leur groupe et activités dans le changement climatique. Les politiques générales des distributeurs analysés affichent des ambitions mais ne fournissent pas de trajectoire et stratégie détaillées et concrètes permettant de les atteindre. Certaines mesures soulevant d’autres problèmes environnementaux ou certaines exemptions sont préoccupantes.

Financier : Un secteur où les postes d’efforts et graves manquement à la vigilance climatique sont très disparates. Une majorité qui manque de transparence et de cohérence en termes de scénarios et de trajectoires et ainsi de stratégie claire avec des objectifs chiffrés aux horizons 2030 et 2050. Des mesures qui ne permettent pas de mettre un terme au soutien massif de ces acteurs financiers aux secteurs les plus émetteurs – en première ligne celui des énergies fossiles.

Énergie : Un secteur qui publie maintenant son mix énergétique et son empreinte carbone. Une reconnaissance des risques liés au CC et de leur responsabilité très disparate – et très préoccupante pour certains acteurs du premier secteur d’émission de GES. Des politiques générales décevantes qui manquent d’une trajectoire concrète avec des réductions d’émissions clairement identifiées et chiffrées. Des mesures extrêmement limitées ou parcellaires, dont certaines se fondent sur des technologies qui ne sont pas encore disponibles.

Transport : Un secteur de l’aviation qui ne publie que partiellement ses émissions indirectes, et dont les politiques générales insuffisantes évitent de prendre de réels engagements pour l’ensemble leurs scopes et ce sans miser sur des technologies non-disponibles et incertaines. Un secteur automobile qui ne reconnaît que faiblement la nécessité d’agir précisément sur les risques climatiques et propose des politiques générales qui n’intègrent toujours pas l’ensemble des activités des groupes. Un secteur au global qui place une confiance dans des technologies et méthodes contre-productives d’un point de vue environnemental et/ou non-disponibles préoccupante.

Industriel : Un secteur qui identifie (en général) mieux que la moyenne l’ensemble de ces foyers d’émissions de GES, mais ne perçoit pas l’ampleur des conséquences de ses activités pour le Vivant et ne reconnaît pas de manière claire la participation de son entreprise au changement climatique. Ce qui se traduit pour la plupart dans des politiques générales et mesures concrètes floues, limitées et/ou peu ambitieuses, qui ne permettent pas de convaincre. Le climat est peu ou pas inclus dans les plans de vigilance.