Écrit par Hilème KOMBILA (Avocate-Présidente de NAAT-Lyon)

Un rendez-vous manqué pour les droits des peuples autochtones

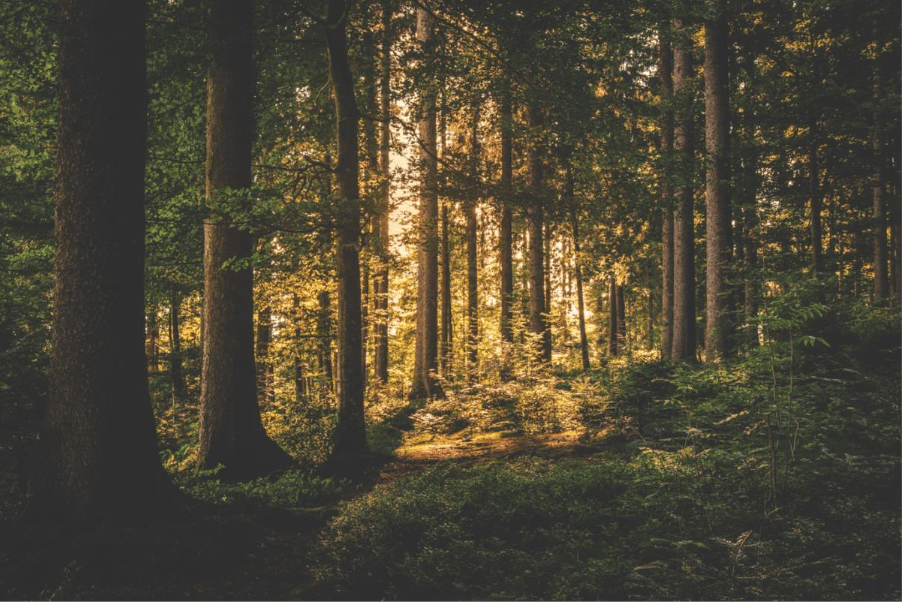

C’est à Libreville qu’a été lancé hier le One Forest Summit, sommet de haut niveau sur la protection des forêts tropicales. A l’origine, il était prévu de réunir les représentants des trois principaux bassins forestiers de la planète, mais ce menu a été “allégé” par les organisateurs.

C’est au palais présidentiel qu’a eu lieu la rencontre entre les chefs d’État pour la seconde journée du sommet. Toutefois, cette rencontre gouvernementale est marquée par trois absences de taille. Les présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva ne sont pas présents alors que leurs deux pays possèdent le plus de forêts tropicales au monde. L’autre absent est évidemment le peuple qui n’est pas convié à la table des négociations, mais pourra suivre des conférences diffusées sur une chaîne nationale, s’il dispose d’une télévision.

Trois axes principaux sont abordés lors des deux journées du sommet et concentrent la réflexion des décideurs politiques. D’abord le manque de connaissance scientifique sur les forêts tropicales. L’idée est de financer des programmes scientifiques qui permettront d’établir des marqueurs et des modélisations de la forêt pour voir son évolution face aux changements climatiques. Ensuite, il s’agit de réfléchir à la mise en place d’une chaîne de valeur durable pour pouvoir vendre plus cher les produits responsables issus des arbres tels que le bois ou le cacao. Enfin et surtout, la question de la rémunération de la protection des forêts tropicales est posée.

Combien rapporte et coûte le fait de préserver sa forêt primaire, 3, 5 ou 50 dollars la tonne de CO2? Nous le saurons peut-être à l’issue des débats… En attendant la fin du marchandage, on peut s’interroger sur le choix de la valeur économique et financière de la forêt tropicale comme levier pour assurer sa protection.

Le risque d’une préservation de la forêt équatoriale au prix de la valeur humaine

La quantité de valeur matérielle générée par les produits et services rendus par la forêt doit-elle prévaloir sur la qualité de la valeur humaine?

Cette question se pose, notamment quand on voit, parmi d’éminentes personnalités conviées au One Forest Summit, la présence du WWF comme organisateur de plusieurs événements. En effet, cette organisation est au cœur d’une affaire qui a conduit ses détracteurs à en faire l’exemple d’un “colonialisme vert ».

Comme l’indique le journal Le Monde, en janvier 2017, l’ONG Survival International avait porté plainte auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) contre le WWF pour complicité d’abus contre des Pygmées au Cameroun. En avril 2020, l’Union européenne (UE) a décidé de suspendre une partie de ses financements au Fonds mondial pour la nature (WWF), en raison de manquements au respect des droits humains dans le projet de création de l’aire protégée de Messok Dja, au Congo-Brazzaville.

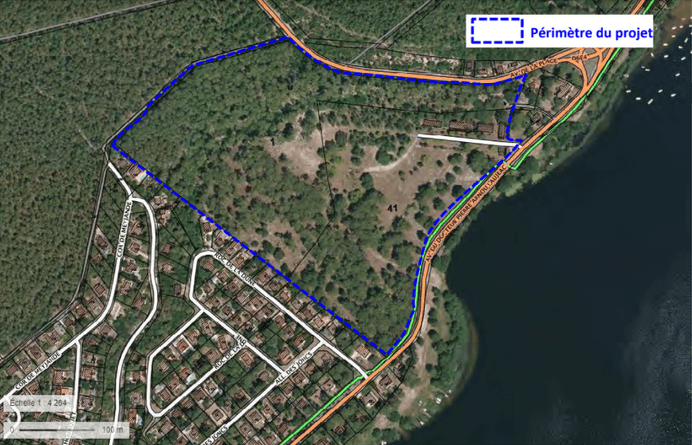

Comme le précise le journal : “Cette région abrite de vastes étendues de forêts quasi intactes qui se prolongent au Cameroun et au Gabon, constituant un des derniers sanctuaires pour les éléphants de forêts et les grands singes. A ce titre, elle mobilise depuis longtemps, à travers le projet Tridom, l’attention et l’argent des grands bailleurs de fonds engagés dans la protection des écosystèmes d’Afrique centrale. Une mosaïque d’aires protégées, dont certaines chevauchent les frontières, sanctuarise plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. De grandes ONG internationales, à l’instar du WWF, en assurent la gestion en appui aux gouvernements locaux, dont les moyens humains et financiers s’avèrent insuffisants pour faire face à la pression du braconnage de l’ivoire et de la viande de brousse” (source : Le Monde).

Peuple de chasseurs-cueilleurs, les Pygmées vivent dans les forêts tropicales du bassin du fleuve Congo depuis les temps les plus anciens. Il sont porteurs d’un savoir inestimable relatif aux ressources forestières et à la biodiversité. Ils connaissent les secrets des plantes médicinales qu’ils partagent avec les ethnies locales, en échange de leur protection, depuis des générations. Au Gabon, par exemple, on raconte qu’ils ont ainsi transmis l’Iboga aux Grands Maîtres du Bwiti, permettant ainsi l’initiation et la guérison de milliers de personnes.

Le rapport de l’ONG Survival International recensait plus de 200 cas de violations des droits de l’homme, dans trois pays du bassin du Congo, à l’encontre de deux tribus autochtones pygmées: les Baka et les Bayaka. Des gardes forestiers financés par le Fonds mondial pour la nature avaient été accusés de violations des droits de l’homme “systématiques et généralisées” envers les pygmées au Cameroun, en République démocratique du Congo et en Centrafrique. Selon l’ONG, à l’époque des faits, les Pygmées sont “illégalement expulsés de leurs terres ancestrales au nom de la conservation de l’environnement (…) Alors qu’ils chassent à l’intérieur et à l’extérieur de ces zones pour nourrir leurs familles, les Baka et les Bayaka sont accusés de braconnage. Avec leurs voisins, ils font face à toutes sortes de harcèlements, sont frappés, torturés et tués » (source AFP septembre 2017).

En août 2019, des représentants des Baka avaient expliqué à la Commission européenne que depuis de nombreuses années, les écogardes financés par le WWF leur interdisaient de chasser pour nourrir leurs familles ou d’entrer dans la forêt. Les limites du parc auraient ainsi été instaurées sans le consentement préalable des peuples autochtones. Une plainte a également été déposée auprès du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) par six communautés Baka.

Pourtant, le projet de parc tel qu’il fut pensé en 2017 impliquait “la conservation et la gestion participative de l’aire protégée de Messok Dja et de sa périphérie”. Cette gestion “participative” implique le “consentement libre, informé et préalable” des populations pygmées, comme l’indique le contrat liant l’UE et le WWF.

Malheureusement, la référence formelle à une règle issue de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones n’est pas suffisante pour garantir l’effectivité de leurs droits fondamentaux. La lutte contre la spoliation de terres ou de ressources naturelles doit passer par le contrôle d’une entité indépendante et impartiale. Dans notre cas, suite aux allégations de mauvais traitements, l’UE a mandaté sur le terrain l’Observatoire congolais des droits de l’homme (OCDH) qui a reconnu “des failles” dans le processus de consultation. Du côté du PNUD, qui finançait aussi le projet, les conclusions de l’audit mené par le bureau indépendant chargé du respect des normes sociales et environnementales confirment un ”manque de compréhension” des modalités indispensables à un processus de consentement préalable.

Le recours à la coutume traditionnelle pour fonder l’exploitation des ressources naturelles participe à un processus de reconnaissance d’un peuple « constituant » ou autonome au sein de l’État. L’accord contractuel est le prétexte à l’expression de rites et de mythes qui font exister le peuple autour d’une identité commune. Par exemple, en 2002 en Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, partagés entre l’opposition et le soutien à l’ouverture d’une mine de nickel, se tournèrent vers une procédure coutumière pour aboutir à une position commune de toutes les tribus. L’opposition à la mine fut décidée par un comité Rhéébu Nùù à l’issue de la procédure du « chemin de paille ». Alors que les autorités compétentes étaient favorables au projet, les Kanaks plantèrent à l’emplacement de la future mine un bois tabou, équivalent kanak du moratoire.

La cérémonie du bois tabou s’achèvera en 2005 par la rédaction d’une véritable déclaration des droits ayant une nature constituante. La Déclaration solennelle du peuple autochtone kanak, présentée au 1er Congrès mondial des autochtones francophones en 2006, affirme le droit des autochtones mélanésiens sur l’espace et le patrimoine naturel de Kanaky-Nouvelle-Calédonie. En 2008, un pacte pour un développement durable du Grand Sud succède à une période d’affrontements entre la tribu et la direction de l’usine de Goro. En 2014, la multinationale chargée de la mine fut considérée comme responsable d’une fuite d’acide dans la baie de Prony. Cette catastrophe écologique a renouvelé la réflexion sur les impacts environnementaux de l’exploitation minière. La protection de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique, peuvent donc être appréhendées par le biais des droits de l’homme, et notamment ceux liés à la tradition coutumière des peuples autochtones.

L’utilisation de la coutume et de la tradition, afin de résoudre un conflit en matière d’exploitation des ressources naturelles, se retrouve au niveau des instances internationales compétentes en matière de propriété intellectuelle. Par exemple, l’Office européen des brevets (OEB) peut remettre en cause les pratiques de développement et de valorisation des innovations obtenues grâce à la coopération des populations autochtones et locales et l’utilisation de leurs savoirs. Selon l’OEB, les inventeurs doivent découvrir une invention nouvelle et faire preuve d’une activité inventive suffisante étant donné les connaissances autochtones à leur disposition.

A propos des Pygmées du Gabon, nous pourrions rentrer dans le débat du partage des ressources de la forêt tropicale au profit des peuples autochtones. Ce débat pourrait conduire à s’interroger, par exemple, sur le partage des richesses issues de la propriété intellectuelle de l’Ibogaïne, molécule développée en laboratoire, alors que l’Iboga ou “bois sacré” a été déclaré patrimoine national face à la recrudescence des trafics.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui se trouve dans un ailleurs à la monétisation des ressources forestières : la valeur humaine.

Dans le cas des Pygmées, il aurait sans doute été pertinent de systématiser les discussions coutumières et les évaluations préventives afin d’éviter le drame du parc de Messok Djale. Cet exemple tragique de violation des droits fondamentaux au profit de la valorisation de la forêt équatoriale doit permettre de comprendre l’importance non seulement des droits proclamés mais aussi celle de l’élaboration de la norme, des voies de recours, des autorités de contrôle et de la sanction. Les droits d’une personne ou d’un peuple n’existent pas réellement sans des règles et des institutions qui en assurent l’effectivité.

Espérons que la valorisation économique et financière de la forêt équatoriale, sans penser et assurer le respect des droits fondamentaux, ne conduira pas à la dévalorisation de l’humain…

L’espoir fait vivre notamment quand on apprend que les éco-gardes du Gabon ont entamé hier une grève illimitée. Acteurs incontournables dans la protection et la gestion des parcs nationaux, ils demandent une revalorisation des salaires et de moyens pour assurer leurs missions. Pendant que l’enjeu du One Forest Summit est justement la préservation de la vie sur terre, l’absence de représentation des Pygmées du bassin du Congo ou de prise en compte des droits économiques et sociaux des éco-gardes gabonais est malheureusement symptomatique. Dans la course au verdissement de l’économie et de la finance mondiale, le manque de considération des droits fondamentaux des peuples dans le débat est problématique.

Hasard de calendrier, difficultés logistiques ou volonté politique de se dissocier du “business summit” préélectoral, l’absence de Luiz Inácio Lula da Silva est regrettable. Sa présence ou celle des représentants des peuples autochtones brésiliens, notamment ceux de l’Amazonie, plus grand bassin forestier de la planète, aurait permis d’illustrer l’importance de la prise en compte des peuples autochtones dans la démarche de valorisation de la forêt.

Le Brésil a par exemple adopté le 20 mai 2015 une loi mettant en œuvre le Protocole de Nagoya signé en 2010 dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Ce texte présente les conditions d’accès aux ressources génétiques ainsi que les modalités de partage des avantages applicables à l’ensemble des parties opérant sur le territoire brésilien. L’idée est de garantir la protection des ressources et des savoirs traditionnels grâce à un système juridique sui generis qui permet d’assurer la reconnaissance et le renforcement des normes de droit coutumier. Le droit qui réglemente l’accès aux ressources génétiques et savoirs traditionnels, prend directement en compte les peuples. Quand l’accès sollicité concerne des ressources et savoirs de ces derniers, il est subordonné à deux conditions. D’abord, un accord du Conseil de gestion du patrimoine génétique (CGEN) et des communautés autochtones est nécessaire. Ensuite, en cas de perspective commerciale, un contrat doit être conclu avec elles, afin d’organiser la répartition des bénéfices.

De tels mécanismes pourraient inspirer les décideurs au niveau du bassin forestier du Congo, notamment dans une perspective d’internationalisation de la démarche de préservation des forêts tropicales. Il nous semble donc important de combler les lacunes du One Forest Summit et de prendre appui sur l’exemple brésilien afin de comprendre l’importance de la vision des peuples autochtones dans le débat relatif à cette préservation.

Le défi de la garantie et de l’effectivité du droit des peuples autochtones à travers l’exemple brésilien

Rappelons que le plus grand bassin forestier de la planète se trouve en Amazonie. En effet, cette forêt tropicale repose sur le bassin hydrographique de l’Amazonas d’une superficie d’environ 5 846 100 km². Le fleuve Amazonas, le plus grand et le plus étendu au monde, compte ainsi plus de 1100 affluents.

Comme l’indique Priscila Fischer, “pour vous donner une idée, c’est environ 140 km de plus que le Nil en longueur, une différence qui équivaut à la distance entre Paris et Reims ”. Cette journaliste et productrice brésilienne, spécialiste des peuples autochtones considère que “l’Amazonie attire l’attention internationale pour sa grandeur, mais au Brésil, nous avons également d’autres biomes tropicaux également touchés ou dans une situation pire que l’Amazonie. Et dans ces biomes vivent aussi des peuples autochtones”.

Elle explique qu’au Brésil, il existe six biomes : Amazone, Caatinga, Forêt Atlantique, Pantanal, Pampa et Cerrado. Les peuples autochtones sont présents dans chacun d’eux et pâtissent pareillement du “processus de dévastation et de destruction encouragé par l’action de développement de l’Etat, des entreprises et la cupidité des agriculteurs, des bûcherons ou des mineurs”.

En quelques chiffres, elle nous indique que le biome amazonien est le plus grand biome du Brésil, avec une superficie de 4 196 943 km2 soit 49,29% du territoire national. Il couvre les États d’Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Acre, Mato Grosso et Maranhão. Il compte plus de 2 500 espèces d’arbres et 30 000 espèces de végétaux. Plus de 180 peuples autochtones vivent en Amazonie, en plus d’environ une centaine de groupes isolés.

Aujourd’hui, 305 peuples autochtones vivent au Brésil, avec un population de près de 900 000 personnes, qui parlent 274 langues différentes. Sur les 1 113 terres autochtones reconnues, en cours de reconnaissance par l’État brésilien ou revendiquées par les collectivités, jusqu’en décembre 2016, seulement 398, soit 35,75% voyaient leurs démarches de reconnaissance administrative aboutir, c’est-à-dire qu’ils avaient été enregistrés par le syndicat. Selon Priscila Fischer, cette situation n’a pas beaucoup changé jusqu’en 2022.

Pourquoi un tel retard alors qu’il existe une reconnaissance du droits des peuples autochtones en droit international?

Les droits des peuples autochtones furent, pour la première fois, consacrés dans la convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) n° 107 de 1957 relative aux populations aborigènes et tribales [1], révisée et devenue en 1989 la convention n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux [2]. Les deux textes sont centrés sur les questions de non-discrimination et d’autodétermination des droits territoriaux [3]. La préoccupation culturelle n’apparaît que dans le second. Les parties s’engagent à respecter l’importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles le lien à la terre.

17 ans plus tard, le 29 juin 2006, le Conseil des droits de l’homme adopte la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones » qui sera entérinée par l’Assemblée générale de l’ONU [4]. Cette reconnaissance internationale était en germe dès 1993 dans la Déclaration de Mataatua issue de la conférence sur les droits de propriété intellectuelle et culturelle des peuples autochtones [5] et en 1994 dans le projet de Déclaration sur les droits des peuples autochtones[6]. Toutefois, c’est la Déclaration de 2007 qui établit les droits individuels et collectifs des peuples autochtones, notamment ceux ayant trait à la culture. Il est intéressant de constater que la culture a permis aux droits des peuples autochtones d’être reconnus au niveau international au point de devenir un moyen de protection de leur environnement[7].

La Convention 169 de l’OIT prévoit la protection religieuse et toutes ses valeurs, des peuples des minorités culturelles et raciales. L’article 8 de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones dispose quant à lui que :

1- Les peuples et les personnes autochtones ont le droit de ne pas subir l’assimilation forcée ou la destruction de leur culture.

2- Les Etats mettent en place des mécanismes efficaces de prévention et d’indemnisation :

1. tout acte qui a pour objet ou pour effet de priver les peuples autochtones de leur intégrité en tant que peuples différents ou de leurs valeurs culturelles ou de leur identité ethnique ;

2. tout acte ayant pour objet ou conséquence de les priver de leurs terres, territoires ou ressources ;

3. toute forme de transfert forcé de population ayant pour objet ou conséquence la violation ou la privation de l’un quelconque de ses droits

Au niveau national, sur la base d’une lecture combinée de la Déclaration des Nations Unies, de la Constitution Fédérale Brésilienne (articles 215 et 231) et du décret d’application de la Convention 169 (décret nº 5.051 du 19.04.2004), Priscila Fisher constate que:

“La liste de droits imposés par les règles nationales a une triple nature juridique. Le premier caractère qui se vérifie est indemnitaire, réparateur et compensatoire. C’est-à-dire que l’État établi dans cette partie de l’Amérique (le Brésil) a assumé le fardeau ou la dette pour les dommages causés aux êtres humains par ces différentes cultures d’origine lorsqu’il s’est établi ici. Il serait inutile d’énumérer les dégâts, mais il faut dire et rappeler que les plus grands dégâts subis ont été l’esclavage, l’extermination de plus de 1 000 peuples de cultures différentes (langues, savoirs et savoirs différents) et l’assimilation imposante de la culture anthropophage qui impliquait ces différents êtres humains. La deuxième nature juridique que l’on peut voir dans les droits de ces êtres humains issus des cultures d’origine est celle de la différence culturelle, c’est-à-dire que ces droits sont exposés en raison de cette différence culturelle. Ce sont des peuples qui ont des connaissances diverses allant de la cosmologie à l’ethno-médecine et, par conséquent, ces droits sont nés de la différenciation culturelle. La troisième nature de ces droits est celle d’origine, c’est-à-dire qui est née avant. Ce droit est antérieur à l’État qui s’est installé ici [dans cette partie de l’Amérique]”.

Avec un cadre juridique si développé sur le plan externe et interne, seul un défaut institutionnel semble pouvoir freiner la reconnaissance effective du droit des peuples autochtones au Brésil. En effet, seule une volonté politique forte permet d’asseoir les outils de protection des droits fondamentaux au niveau national.

A ce titre, comme l’indique le Professeur Fidèle Kombila-Ibouanga, concernant le contrôle du respect des droits de l’homme dans les Etats africains subsahariens :

“il ne faut pas faire de fétichisme et considérer que seul le droit international est en mesure de tout régler, car même si les droits de l’homme sont devenus une des composantes importante des relations internationales contemporaines le droit international est secondaire au plan de la protection interne. Le respect des droits de l’homme passe par le respect du droit national”[8].

Au Brésil, menacé par l’orpaillage illégal et la déforestation, le peuple Yanomami pourrait par exemple tout simplement disparaître sans l’intervention assumée du président Lula afin de garantir l’application du droit national. Comme l’indique Jean-Francis Poulet, “Comme tous les territoires amazoniens, celui des Yamonami sort détruit des années Bolsonaro. Contre l’orpaillage illégal qui meurtrit la nature et les peuples autochtones, le gouvernement de Lula agit enfin, mais la tâche demeure immense. (…) Avec Lula l’espoir renaît”.

Cet anthropologue et traducteur indique que “le nouveau gouvernement semble avoir pris la mesure de la gravité de la situation. Une opération de grande envergure a été initiée pour apporter une assistance sanitaire et expulser les orpailleurs. L’armée a désormais l’autorisation d’abattre les avions d’orpailleurs qui survolent le territoire Yanomami. C’est un changement radical de politique qui semble porter ses fruits puisqu’ils ont commencé à quitter en masse la région. Il reste encore à s’assurer de ne pas simplement déplacer le problème vers d’autres territoires protégés. On le voit, la tâche est immense”.

Lire cet article.

Le silence des peuples autochtones africains et américains est le reflet de l’absence de rencontre entre deux conceptions du monde et de la nature.

La première qualifie la nature d’objet au service des êtres humains. Selon cette perspective anthropocentrique, la nature est une marchandise soumise aux échanges et la société organise le droit de propriété au sein de l’ordre juridique. La seconde conception est celle d’une nature conçue comme un sujet. Cette perspective éco-centrique fait de la Terre un ensemble vivant qui a une valeur en elle-même, indépendamment de toute utilité pour l’homme. Cette seconde conception se retrouve dans les civilisations ancestrales d’Amérique, d’Afrique, d’Asie ou d’Océanie.

Entre ces deux orientations, une tension fondamentale est à l’œuvre entre deux mondes qui cohabitent sur une planète en sursis. D’un côté, le monde occidental, exploitant les matières premières au service de la croissance économique, appuyé par une société de consommation dans un système néolibéral. De l’autre côté, le monde des peuples anciennement colonisés et autochtones, pourvoyeurs de ressources naturelles par le biais d’États peu soumis au droit, au détriment de leur héritage culturel et de l’environnement.

La domination d’un monde sur l’autre a entraîné une négation de la conception éco-centrique de la nature au profit de la perspective anthropocentrique. Or, concevoir la nature comme sujet implique une dimension religieuse pour les peuples concernés. En réifiant la nature et en détruisant l’environnement, la prédation économique et financière porte donc en elle une forme d’ethnocide qui accompagne l’écocide. L’anéantissement culturel interagit avec le préjudice écologique.

Les peuples autochtones veillent mieux que quiconque à la préservation de leur environnement, car il est à leurs yeux sacré. Il y a une ‘relation particulière, profondément spirituelle, que les populations autochtones ont avec la terre, élément fondamental de leur existence et substrat de toutes leurs croyances”[9]. La valeur humaine de la Terre et des forêts tropicales est supérieure à sa valeur matérielle. Ce n’est qu’en écoutant les Yanomami, les Baka ou les Bayaka, et en protégeant activement leurs droits, que les organisations de protection de la nature ou les gouvernements pourront prévenir et guérir les blessures liées à la démarche de valorisation économique et financière des forêts tropicales.

Notes

[1] Convention C 107 de l’OIT, entrée en vigueur le 2 juin 1959, concernant la protection et l’intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants.

[2] Convention C169 de l’OIT, entrée en vigueur le 5 sept. 1991, concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

[3] Sur la reconnaissance des autochtones en tant que sujets de droit international, et l’émergence d’un droit distinct du droit des minorités, N. ROULAND, Le droit des minorités et des peuples autochtones : PU, 1996, spéc. p. 348 et 391.

[4] Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,2 oct. 2007, A/RES/61/295. Elle a été adoptée par l’Assemblée générale à une majorité de 144 États avec notamment 4 votes contre (Australie, Canada, États-Unis et Nouvelle Zélande).

[5] 1ère Conférence internationale sur les droits de propriété intellectuelle et culturelle des peuples autochtones, Whakatane du 12 au 18 juin 1993 Aotearoa, New Zealand.

[6] Projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones de 1994, E/CN.4/SUB.2/1994/2/Add.1(1994).

[7] G. FILOCHE, Ethno-développement, développement durable et droit en Amazonie, Bruylant, Bruxelles, 2007, 650 p.

[8] Le contrôle du respect des droits de l’homme dans les Etats africains subsahariens, Presses de l’UCAC, p. 12

[9] C’est ainsi que dès 1986, dans un rapport remis à l’ONU, Martinez Cobo affirmait qu’il est essentiel de connaître et de comprendre cette relation culturelle et religieuse à la terre.