Dans le contexte de la crise du Covid-19, Notre Affaire à Tous sort aujourd’hui un numéro spécial de la revue de presse des inégalités climatiques #IMPACTS. Les risques sanitaires du réchauffement de la planète, de la perte de la biodiversité et des dégradations environnementales sont multiples : canicules, pollutions, maladies infectieuses… Nombreuses seront les victimes.

Dès 2015, en amont de la COP21, des professionnels de la santé, réunis dans l’Alliance mondiale pour le climat et la santé, appelaient à l’adoption d’un accord international ambitieux sur le changement climatique, afin de protéger la santé des populations. Dans la mesure où il aggraverait la survenance de crises sanitaires, le changement climatique devient une question primordiale de santé publique. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rappelle d’ailleurs que les changements climatiques seront la cause de 250 000 décès par an. Depuis le début du confinement, une multitude d’articles ont été publiés sur les similarités entre crise sanitaire et crise climatique et la nécessité d’une relance post-crise socialement et écologiquement juste.

Aujourd’hui, plus que jamais, au travers de cette revue de presse, notre souhait est d’identifier les liens étroits entre santé et environnement, les droits menacés par le dérèglement climatique du point de vue sanitaire et les liens entre la crise que nous vivons et celle à venir. Pour combattre les inégalités, sociales et climatiques, il nous faut les connaître. C’est le sens de cette revue de presse élaborée par les bénévoles de Notre Affaire à Tous, qui revient chaque mois sur les #IMPACTS différenciés du changement climatique, sur nos vies, nos droits et ceux de la nature.

L’épidémie du Covid-19 souligne l’impact des activités humaines sur la nature et les répercussions que celles-ci engendrent : la déforestation, dégradation majeure de l’environnement au profit d’intérêts économiques, a des conséquences directes sur la santé humaine. Elle est liée à 31% des épidémies comme Ebola ou encore les virus Zika et Nipah.

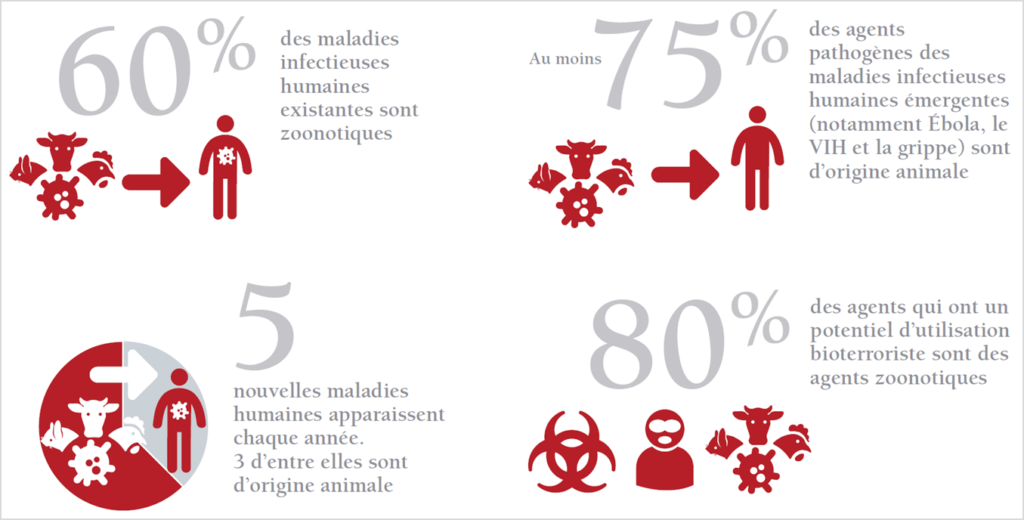

L’impact des dégradations humaines sur l’environnement entraîne des déséquilibres environnementaux qui ont des conséquences directes sur la santé animale et humaine, profondément interdépendantes. Un rapport des Nations Unies de 2016 pointait déjà du doigt le risque sanitaire des maladies zoonoses en raison de la destruction des écosystèmes.

En perturbant les écosystèmes, en coupant des arbres, en forçant les animaux à migrer plus près des villes ou encore en les tuant, nous libérons des virus de leurs hôtes naturels qui doivent alors trouver de nouveaux hôtes : souvent, les humains. Le Covid-19 en est la preuve. Bien que la mondialisation et la mobilité humaine favorisent le déplacement des virus aux quatre coins du globe, le changement climatique renforce toujours plus la propagation de ces maladies infectieuses. Le dernier rapport de la revue médicale The Lancet, sorti en novembre 2018 affirme que le dérèglement climatique produit des changements dans la transmission de maladies vectorielles ou hydriques. Par exemple, en 2016, “la capacité vectorielle mondiale pour la transmission du virus de la dengue a atteint son plus haut niveau jamais enregistré”. Le rapport Lancet Countdown met en lumière de multiples risques que pose le changement climatique sur la santé humaine : chocs cardiovasculaires, propagation de virus, pénuries alimentaires. Il insiste enfin particulièrement sur les vulnérabilités dues à la pollution de l’air, un phénomène d’autant plus capital qu’il semble être un facteur aggravant du virus du Covid-19. L’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE) observe que la France et l’Italie, deux des pays les plus touchés par l’épidémie sont d’ailleurs les plus pollués en particules fines d’Europe. Nos modes de vie urbains sont au coeur de ces dégradations : on peut lire dans Le Temps que la pandémie de coronavirus est partie de Wuhan, “une ville qui a subi fin 2019 près de deux mois d’un niveau exceptionnel aux particules fines PM2.5”.

De nouvelles maladies risquent aussi d’émerger avec le dégel du pergélisol. En plus de rejeter massivement du protoxyde d’azote au moment de sa fonte, troisième gaz à effet de serre le plus préoccupant, ce sol, normalement gelé en permanence, pourrait perdre jusqu’à 70% de sa surface d’ici 2100, selon le GIEC.

Dans Actu Environnement, on peut lire que “la fonte de la cryosphère et la hausse des températures augmentent le risque d’exposition à des pathogènes humains, laissant craindre que la pandémie de Covid-19 ne soit que la première des épidémies à venir si le dérèglement du climat n’est pas enrayé”. Après des centaines voire des milliers d’années, des maladies dont nous pensions être protégé-es vont refaire surface avec la fonte des calottes glaciaires et du pergélisol. Ce phénomène va également modifier la propagation des virus. C’est notamment le cas de la maladie du charbon, l’anthrax, qui a causé la mort d’un enfant en Sibérie en 2016, alors que la maladie avait disparu de la région depuis 75 ans. Les volontés des industries minières et pétrolières en Arctique, outre la catastrophe que leurs activités engendreraient sur l’environnement, pourraient réveiller des virus enfouis dans les sous-sols. De nombreuses maladies infectieuses existantes se propagent aussi plus facilement avec le réchauffement climatique. En tête des maladies liées au climat ? Le choléra, dont la bactérie est liée à 9 composantes climatiques, et la maladie de Lyme, liée à 7 facteurs climatiques. Cette dernière risque de se propager plus facilement : une étude de 2014 montre que les taux de reproduction et les aires de répartition des tiques, vecteurs de la maladie de Lyme, vont augmenter à mesure que les températures se réchauffent. Températures, humidité, niveau de précipitations, tous ces aléas peuvent être responsables de telles propagations, qui concernent surtout les maladies vectorielles.

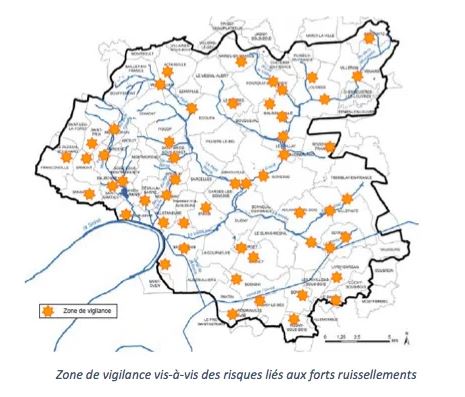

La dengue, le chikungunya, le zika, la fièvre jaune, maladies provenant du moustique-tigre, gagnent de nouveaux territoires chaque année, dont le Lot-et-Garonne, département désormais “classé en niveau 1 du plan national anti-dissémination de ces virus”. En 2019, la dengue a particulièrement touché l’Ile de la Réunion. Enfin, c’est en 2014 qu’une première étude établissait le lien direct entre changement climatique et émergence d’une maladie avec l’ulcère de Buruli en Guyane, infection qui connaît des pics épidémiques lors des épisodes El Niño.

Même si les liens entre réchauffement planétaire et diffusion des épidémies divisent encore les chercheurs, il est nécessaire que les politiques de lutte contre le changement climatique prennent mieux en compte la question sanitaire. Sinon, c’est prendre le risque de connaître des pandémies telles que celle du Covid-19, sources majeures d’inégalités à toute échelle. Au niveau mondial, des réseaux de chercheurs et de professionnels de santé se forment pour une réelle protection des populations face à ces risques. Une “conférence mondiale relative à l’impact des changements climatiques sur la santé” a notamment été organisée en 2019 par la Croix-Rouge.

Cette crise est-elle l’occasion de redonner un coup d’accélérateur à la lutte contre le dérèglement climatique ? A court-terme, il semblerait que la crise ait des effets positifs sur l’environnement : des images de la NASA ont montré une diminution flagrante de la pollution en Chine dès les premières semaines de confinement. Les émissions de dioxyde d’azote (NO2) ont diminué entre 10 et 30% entre le 2 février et le 1er mars 2020 comparé à la même période en 2019. A Venise, l’eau des canaux est redevenue limpide, grâce à une activité touristique au point mort. Des dauphins ont fait leur retour dans un port de Sardaigne. Ces images, bien que réjouissantes de prime abord, cachent une réalité beaucoup moins glorieuse.

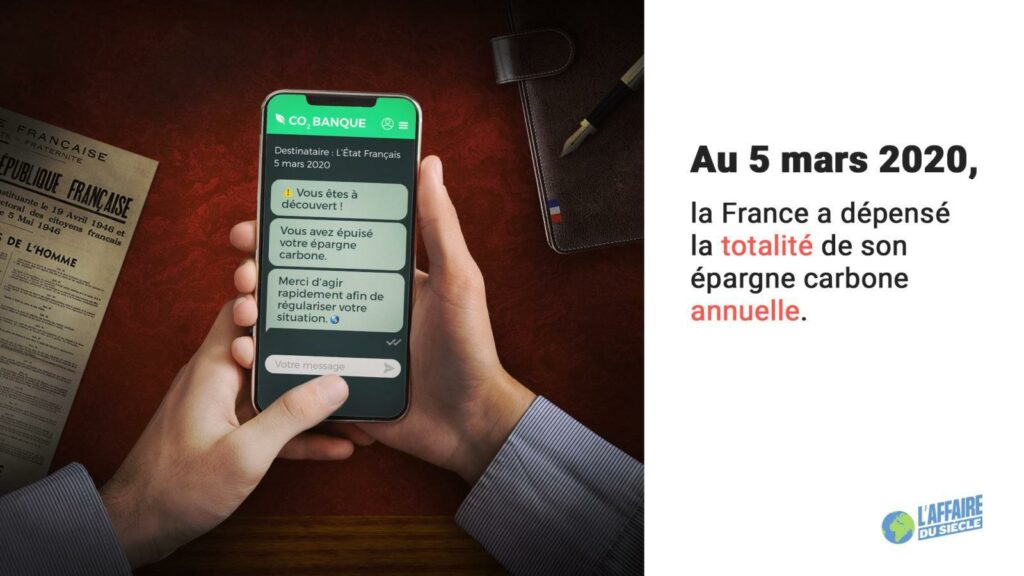

Pour François Gemenne, la crise du coronavirus est “une bombe à retardement pour le climat” : relance économique qui suscitera un boom des émissions de gaz à effet de serre, climat au second plan de toute décision politique au profit de reprises d’activités climaticides… il semble aujourd’hui essentiel d’apprendre des crises, qui, malgré leurs différences, ont des origines et des conséquences parfois similaires. Le think tank I4CE vient d’ailleurs de publier une note pour permettre l’investissement post-crise en faveur du climat.

Le manque d’anticipation de la crise sanitaire rappelle aussi avec tristesse le manque de moyens alloués à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique. Si nous continuons sur cette voie, le manque d’anticipation aura certainement des effets bien plus dévastateurs que la pandémie du Covid-19. Aujourd’hui, encore trop peu d’études sont réalisées au sujet de l’adaptation des territoires et des êtres vivants aux changements climatiques. En France par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine est une des seules à avoir étudié les impacts socio-économiques et naturels de la dégradation de l’environnement, grâce au travail du Comité Scientifique Régional AcclimaTerra.

“Si la maladie touche tout le monde, nous n’y sommes pas confrontés de la même manière. Partout dans le monde, la pandémie est un grand révélateur des inégalités”. Au début du confinement l’économiste Lucas Chancel discutait de ces enjeux dans une interview pour France Culture. En effet, les inégalités sociales sont exacerbées par la crise sanitaire. Les plus démuni-es sont les plus touché-es et souvent délaissé-es : migrant-es, personnes âgées et isolées, détenus, travailleurs précaires, femmes occupant des métiers à risques et sous-rémunérés (hôtesses de caisse, infirmières, aides-soignantes), personnes sans domicile fixe, etc. Face au manque de ressources et à la précarité, de nombreuses personnes s’adaptent difficilement au confinement : le mal-logement est d’ailleurs un fléau qui se révèle encore plus en cette période exceptionnelle.

Les rapports annuels de la Fondation Abbé Pierre sont révélateurs du manque de prise en compte des mal-logés, alors que le phénomène de surpeuplement des logements touche 9 millions de personnes en France, un chiffre qui augmente depuis 10 ans. La période de confinement pose évidemment la question du droit à un logement digne. Si nous faisons le lien entre mal logement et lutte contre le changement climatique, c’est la question de la précarité énergétique qui nous vient à l’esprit. Il y a actuellement près de 7 millions de personnes en situation de précarité énergétique selon l’Observatoire national de la précarité énergétique, subissant à la fois le froid et le chaud et se ruinant en facture énergétique. Ce phénomène est aussi source de maladies plus fréquentes, comme l’asthme, les bronchites ou autres maladies respiratoires.

Les enfants issus de familles plus précaires pâtiront également plus de cette période de confinement : les inégalités entre élèves vont se creuser car les cours à la maison dépendent à la fois de la capacité des parents à prendre le relais des enseignant-es mais aussi de l’accès à internet, à partir duquel les outils pédagogiques sont mis à disposition.

Le droit à l’eau aussi est impacté : l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est nécessaire pour effectuer les “gestes barrières” et lutter contre la propagation du coronavirus. Or, 1% de la population française n’a pas accès à l’eau, notamment les populations précaires et marginalisées en métropole, et les Outre-Mer qui subissent de plein fouet cette inégalité.

Par ailleurs, le projet de loi de l’Etat français instituant un “état d’urgence sanitaire” engendrera des mesures exceptionnelles restreignant les libertés fondamentales comme la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion ou encore la liberté d’entreprendre. Si les effets des mesures de confinement permettent à la fois de ralentir la propagation du virus et de diminuer la présence de polluants qualifiés de nocifs pour les êtres vivants, il est difficile de considérer que de telles mesures exceptionnelles et restrictives des libertés pourraient faire partie de la solution pour garantir le droit à un environnement sain.

Aux Etats-Unis, les populations afro-américaine, latino-américaine et autochtones sont les trois catégories de populations les plus affectées par les crises sanitaires. Ces communautés vivent à la fois dans des zones peu prises en compte dans les politiques publiques, souvent situées dans les endroits les plus pollués et leurs emplois ne garantissent souvent aucun jour d’arrêt maladie. Pour le Dr. Melissa Clark, le racisme et la pauvreté sont des facteurs aggravants en période de crise sanitaire, qui les rend plus vulnérables que la moyenne et plus touchées par des maladies chroniques. Le développement des maladies est directement lié à l’environnement socio-économique des populations. Ces communautés vulnérables sont aussi celles qui sont le plus impactées par le changement climatique. C’est d’ailleurs suite au constat que leurs situations sociale, économique, politique rendaient difficile la contestation de projets polluants que le terme de justice environnementale est né aux Etats-Unis. Ainsi, la phrase de Lucas Chancel pourrait en tout point de vue être appliquée au changement climatique. Car celui-ci touchera tout le monde, mais plus durement et en premier lieu les personnes les plus vulnérables, les conséquences du réchauffement climatique étant étroitement liées à des variables sociales, culturelles et institutionnelles, aggravant les inégalités.

En tant qu’association qui travaille avec détermination contre la crise climatique, nous sommes solidaires des personnes affectées par cette pandémie et celles qui sont en première ligne pour la combattre. Quand il s’agit de protéger les modes de vie et les droits fondamentaux, toutes les crises doivent être traitées de manière égale. Nous devons y répondre aujourd’hui, aplatir la courbe du coronavirus tout en retenant les leçons de la crise sanitaire.

78% des Européens pensent que les problèmes environnementaux ont un effet direct sur leurs vies quotidiennes et leur santé. Les impacts sanitaires des dégradations environnementales et du changement climatique sont évidemment multiples et ne se cantonnent pas à l’apparition de maladies infectieuses. Ces phénomènes seront explorés dans les numéros de IMPACTS ces prochains mois.