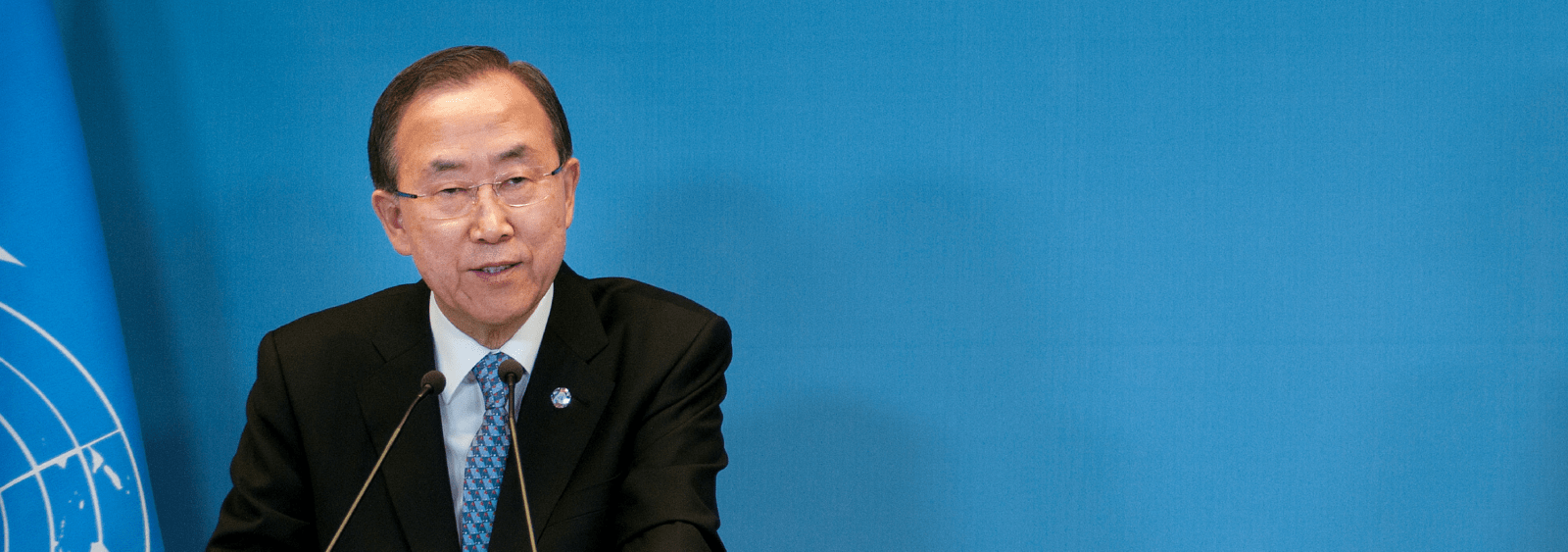

Vendredi 22 avril 2016, le Secrétaire-Général de l’ONU, Ban Ki-Moon, assurera la cérémonie d’ouverture du processus de signature de l’Accord de Paris, au siège des Nations Unies, à New-York.

Le 22 avril, c’est aussi la 46ème journée de la Terre, ou Earth Day. Lancée en 1970, cette initiative vise à sensibiliser les hommes et les femmes aux enjeux environnementaux.

Curieux hasard du calendrier, ce jeudi 21 avril se tient à Paris le Sommet International du Pétrole. A l’ordre du jour des réunions regroupant les chefs d’entreprise des plus grandes compagnies pétrolières mondiales, des questions cruciales pour les extractivistes : « quelles seront les conséquences de la Cop21 pour l’industrie du pétrole? » « quelle sera l’évolution des prix du pétrole à court et à long terme? ». 300 militants étaient présents sur place pour bloquer l’accès à la conférence et rappeler les objectifs de la COP 21: laisser les énergies fossiles dans le sol !

Le décor est posé et l’occasion toute trouvée pour faire le point sur les enjeux de la ratification de l’Accord de Paris.

Lancement du processus d’adoption de l’Accord de Paris

La première étape du processus d’adoption sera donc lancée demain lorsque l’Accord de la COP21 sera ouvert à la signature.. Chaque Etat devra ensuite le ratifier selon la procédure inhérente à son système légal national. Cette convention entrera en vigueur quand au moins 55 Etats, représentant au moins 55% des émissions de carbone global, l’auront signé et ratifié.

L’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, s’est fixé comme objectif de stabiliser le réchauffement climatique dû aux activités humaines « nettement en dessous » de 2°C d’ici à 2100 (par rapport à l’ère préindustrielle), en renforçant les efforts pour atteindre la cible de 1,5°C. L’objectif est ambitieux.

130 gouvernements sont attendus vendredi à New-York. François Hollande et Manuel Valls devraient y assister. On ne sait pas quels Etats vont signer, ni à quel rythme les ratifications vont ensuite intervenir. Mais il faut s’activer. Le processus de ratification peut être long et le climat n’attend pas.

L’ampleur de la tâche et la révision des ambitions

Actuellement, les niveaux d’émissions prévus en 2030 ne sont pas compatibles avec les scénarios de limitation du réchauffement sous la barre des 2°C. Les premières évaluations montrent que la trajectoire globale de réchauffement est proche de 3°C à l’horizon 2100.

Le Dr John Sterman du MIT s’alarme :

« Les engagements actuellement contenus dans l’Accord de Paris reportent les réductions d’émissions nécessaires pour maintenir le réchauffement en dessous de 2°C après 2030. D’ici là, des infrastructures supplémentaires de combustibles fossiles auront été construites, devenant des actifs risqués pour les entreprises mais aussi pour les citoyens qui les ont financés»

Les efforts nationaux de réduction doivent non seulement être plus importants, mais les actions climatiques, c’est maintenant ! Une révision immédiate de l’ambition climatique des programmes nationaux sans attendre la révision tous les 5 ans des contributions (INDC). Le Préambule de l’Accord de Paris reconnaît lui-même que les pays peuvent appliquer l’Accord avant qu’il soit en vigueur.

L’ampleur de la lutte climatique invite donc les Etats à prendre des mesures plus ambitieuses dès que possible, et notamment la France et l’Union européenne (UE) qui prétendent jouer les bons élèves.

La France, un acteur exemplaire ?

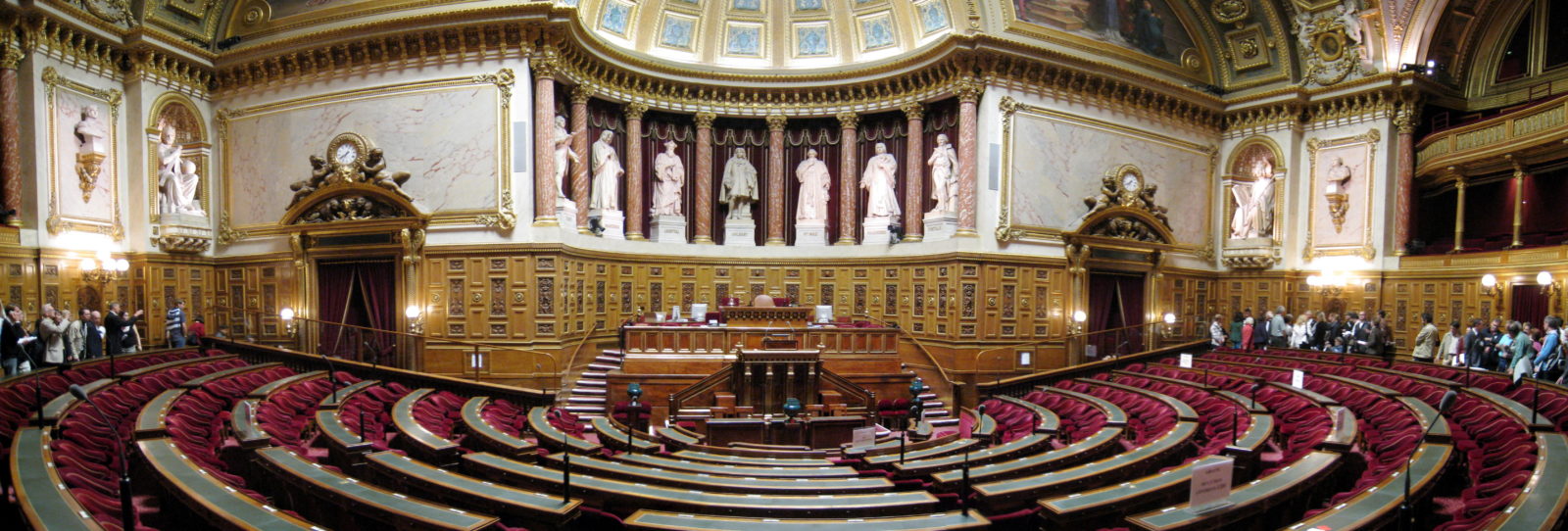

Selon Ségolène Royal ministre de l’Environnement et nouvelle présidente de la COP21 jusqu’à novembre 2016, la France doit être exemplaire. Un projet de loi de ratification sera examiné par le Conseil d’Etat juste après la signature de l’Accord par le Président Hollande, le 22 avril à New-York. Ensuite le projet de loi serait présenté en Conseil des ministres pour ensuite être soumis au Parlement français au cours de l’été 2016.

La France veut être exemplaire, qu’elle le soit dès maintenant. En confirmant son intention de ratifier l’Accord de Paris, la France s’engagerait donc à maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2°C.

Désinvestissement des énergies fossiles, sortie du nucléaire et reconversion totale vers les énergies renouvelables, la France a des efforts à faire sur de nombreux sujets pour être « exemplaire ».

Suspens outre-Atlantique

La lutte contre les changements climatiques requiert des efforts la part de tous et la participation des USA est indispensable à la réussite de ce challenge mondial. Heureusement, l’administration Obama affirme pouvoir signer l’Accord de Paris cette année.

Une opposition entre la Cour suprême et l’administration avait récemment conduit à une remise en question de l’Accord de Paris aux USA. Cette juridiction est la plus haute instance du pouvoir judiciaire des Etats-Unis et jouit d’un pouvoir (politique) immense, capable de bloquer des réformes de la société américaine, comme le Plan Energie propre soutenu par l’administration Obama et indispensable à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris.

Or, le doyen conservateur des juges de la Cour suprême, Scalia, est récemment décédé. Désormais, il y a une parité parfaite entre quatre juges conservateurs, défavorables à l’Accord de Paris et quatre autres considérés comme progressistes.

Barack Obama a déclaré :

« Paris a représenté un tel moment, c’est un accord difficilement gagné, pour lequel tout le monde s’est battu. Si les États-Unis s’en détournaient et l’abandonnaient, cela donnerait inévitablement au pays une piètre image diplomatique. Ce qu’aucun président de n’importe quel parti pourrait assumer»

Le Sénat doit encore valider le choix du successeur à la Cour suprême, mais les Etats-Unis devraient contribuer au futur accord pour le climat.

Union européenne, se réapproprier le leadership en 2016

Même impératif pour l’UE qui se prétend leader des négociations climat. Pour être à la hauteur des objectifs affichés lors de la COP21, l’UE doit revoir ses objectifs d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables pour 2030, estime le WWF. Les outils de régulation, comme par exemple, la tarification du carbone devrait être renforcés. Stagnant à 5 euros/tonne, le prix du carbone empêche la reprise d’une politique de décarbonisation efficace. Un rapport est attendu pour juillet 2016, Ségolène Royal présidait justement la première réunion de la Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone qui s’est tenue le 15 avril dernier à Washington.

Pas simple donc pour que l’UE rehausse sa politique climatique.

Deux options s’ouvrent à la Commission européenne, organe exécutif de l’UE. Soit elle attend que tous les 28 pays membres ratifient l’accord, mais cela peut prendre entre 2 et 3 ans (et on peut douter de la Pologne). Soit elle définit et met en place une procédure accélérée permettant une ratification de l’accord par la Commission d’ici à la fin de l’année 2016.

Beaucoup de discussions s’annoncent donc au prochain sommet européen en juin. La Commission aura alors deux questions à trancher : la répartition des efforts à fournir et les détails de la procédure accélérée de ratification.

La fin de 2016 en fanfare

L’année 2016 doit donc voir la clarification de la stratégie climatique européenne, française et des autres pays qui vont signer et ratifier l’accord. L’opinion consciente des risques climatiques et les acteurs économiques et financiers attendent ces signaux et le balisage vers une économie bas carbone.

Quelles sont les échéances à venir ?

Les 4 et 5 septembre : sommet du G20, à Hangzou en Chine. A l’ordre du jour de cette conférence : le développement de la finance verte, une des priorités affichées par Pékin pour le G20. On attend aussi des précisions concernant la mobilisation des financements pour la mise en oeuvre de l’accord de Paris.

Le 13 septembre : Asssemblée générale de l’ONU, à New York.

Du 26 au 28 septembre : le rendez-vous Climate chance à Nantes. Premier sommet mondial des acteurs du climat a vocation à mobiliser les collectivités locales, entreprises, société civile… pour promouvoir leurs actions et leurs engagements.

Cerise sur le gâteau, du 27 septembre au 7 octobre : 39ème assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, à Montréal, au Canada. On y attend un accord sur les émissions de l’aviation, secteur non pris en compte dans l’Accord de Paris et qui se situe pourtant dans les dix premiers secteurs émetteurs de CO2 du monde.

Enfin, du 7 au 18 novembre 2016, la COP 22 à Marrakech, au Maroc. Cette conférence aura pour objectif le renforcement des niveaux de coopération entre Etats membres ainsi que l’analyse des premiers résultats de l’Accord de Paris.

La transition vers un monde faiblement carbonné annonce un chemin long et laborieux, où nous devrons, plus que jamais nous mobiliser !

Par Edouard Raffin