Par Justine BALNUS, Eléonore DORLHAC, Chloé GERBIER, Hélène GUIBERT et Edgar PRIOUR-MARTIN, membres du groupe « Recours Locaux » de Notre Affaire à Tous.

A la veille d’une décision historique (1) sur la responsabilité de l’Etat en matière de mesures relatives à la qualité de l’air, Notre Affaire à Tous apporte un éclairage sur les enjeux environnementaux des politiques routières en France.

La France dispose du réseau routier le plus dense en Europe. Malheureusement, cela ne l’empêche pas de continuer d’investir massivement dans des projets d’envergure, tels que le Grand Contournement Ouest de Strasbourg (GCO), dont le coût total est estimé à près de 600 millions d’euros (financés par l’exploitation du tronçon construit par le concessionnaire)

Pourtant, le Parlement a fixé des objectifs ambitieux dans la mise en oeuvre des politiques de mobilité sur le territoire, que ce soit en matière de qualité de l’air ou de préservation de la biodiversité. Les stratégies nationales se multiplient à cet effet ; mais sans parvenir à se concrétiser.

La diversité des acteurs publics responsables (Etat et collectivités territoriales), l’encadrement normatif insuffisant et la priorité donnée par le juge aux objectifs économiques ne permettent pas de se rapprocher des objectifs évoqués.

Alors, la lutte se poursuit : on ne compte plus le nombre des collectifs d’habitants se formant à l’encontre des projets routiers, soucieux de la protection de l’environnement, des deniers publics, ou tout simplement de leur santé. Notre Affaire à Tous soutient actuellement deux d’entre eux dans leurs démarches.

1. Revue historique et enjeux du patrimoine routier français

A qui appartiennent les routes françaises ?

Parce qu’elle fait intervenir de nombreux acteurs publics, l’extension du réseau routier français manque de coordination et ses effets cumulés sont mal connus.

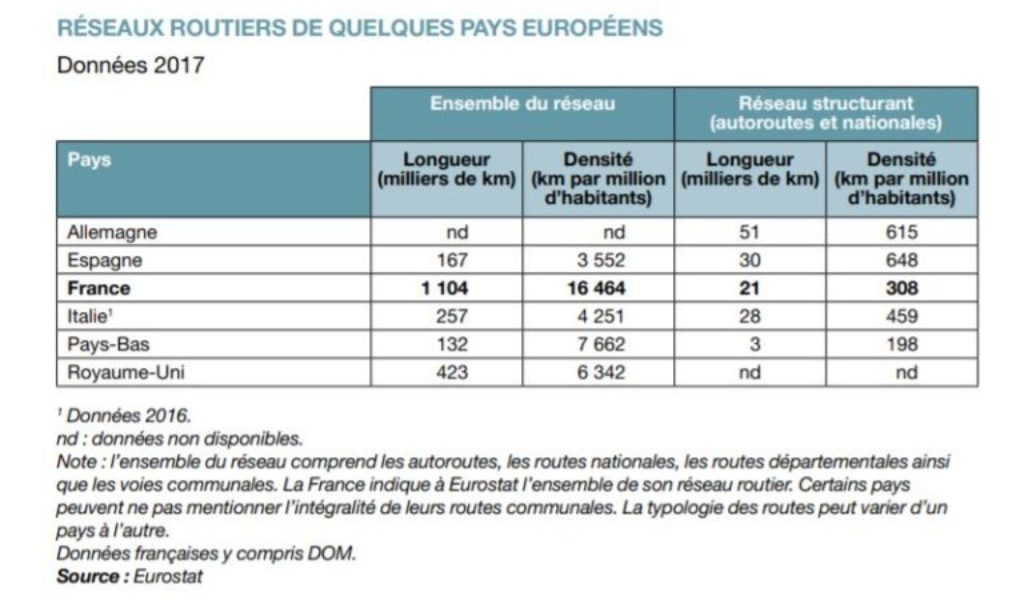

Historiquement, la France dispose d’un patrimoine routier extrêmement important : 1 104 000 kilomètres de routes composent ce réseau, soit une densité de 16 464 kilomètres par million d’habitants, de loin la plus importante d’Europe (2) :

Ce réseau gigantesque est principalement composé des voies départementales (34,3 %) et communales (63,8 %). Ce sont ces dernières qui portent l’expansion inexorable du réseau : alors que la longueur du réseau routier national a augmenté de 12 % entre 1998 et 2018, celle des voies communales a augmenté de 19,8 %, soit 114 665 km de voies communales de plus.

Or la construction extensive de ces voies communales est, par définition, portée par les communes (et, désormais, les intercommunalités lorsqu’elles sont compétentes). Bien entendu, ces projets coûteux font presque toujours l’objet d’un cofinancement avec les départements et/ou l’État ; mais les décisions sont prises au niveau communal ou intercommunal.

L’artificialisation des sols causée par l’extension du réseau routier passe donc par des centaines de projets de taille modeste, décidés au niveau local par les collectivités propriétaires (3). Il s’agit notamment de voies de contournement de centre-bourg.

Quels enjeux entourent les projets routiers ?

- L’artificialisation des sols

L’artificialisation des sols correspond à un « changement d’état effectif d’une surface agricole, forestière ou naturelle vers des surfaces artificialisées, c’est-à-dire les tissus urbains, les zones industrielles et commerciales, les infrastructures de transport et leurs dépendances, les mines et carrières à ciel ouvert, les décharges et chantiers, les espaces verts urbains (espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain), et des équipements sportifs et de loisirs y compris des golfs » (4).

Parce qu’elle entraîne des conséquences sur la nature (perte de ressources en sol pour l’usage agricole et pour les espaces naturels, imperméabilisation des sols entraînant une vulnérabilité aux inondations, impact sur la biodiversité), l’artificialisation des sols constitue un enjeu majeur de débat public et de préoccupations politiques.

Alors qu’en moyenne, les pays de l’Union Européenne comptent 4,3 % de terres artificialisées en 2012, la France en comptait 6,9 % en 1992, et 9,3 % en 2015 (5).

- La pollution atmosphérique

Premier sujet de préoccupation environnementale des français, la pollution de l’air est liée aux phénomènes naturels (érosion des sols, éruptions volcaniques…) et aux activités humaines (transports, industries, production énergétique, agriculture). En 2016, le transport routier a représenté une part importante de la pollution de l’air, de l’ordre de 15% des émissions moyennes métropolitaines de particules fines PM2.5.

Or, la pollution atmosphérique entraîne des conséquences importantes sur la santé humaine et sur le climat.

En effet, la pollution de l’air joue un rôle majeur sur le développement de maladies chroniques (cancers, pathologies cardiovasculaires et respiratoires). Ces maladies sont susceptibles de se développer après plusieurs années d’exposition aux particules, même à de faibles niveaux de concentration.

D’autres effets sont de plus en plus mis en évidence notamment sur la reproduction, le risque de naissance prématurée, les atteintes du développement neurologique de l’enfant, la démence chez les personnes âgées…

Santé Publique France (ANSP) estime que la pollution par les particules fines (PM2,5, de taille inférieure à 2,5 micromètres) émises par les activités humaines est à l’origine chaque année, en France continentale, d’au moins 48 000 décès prématurés par an, ce qui correspond à 9 % de la mortalité en France et à une perte d’espérance de vie à 30 ans pouvant dépasser 2 ans (6).

S’agissant des effets sur le climat, la pollution de l’air joue également un rôle majeur. Les neiges, pluies, brouillards deviennent acides sous l’effet des polluants. En conséquence, les écosystèmes sont altérés, les lacs et les cours d’eau sont acidifiés. Par ailleurs, cela change les propriétés des sols et menace ainsi la faune et la flore.

Enfin, la pollution de l’air contribue à accroître l’effet de serre et par conséquent le réchauffement climatique (7).

2. Objectifs politiques et législatifs autour des mobilités

Quel avenir pour les mobilités individuelles ?

Déjà en 2017, on pouvait constater que « le secteur des transports est aujourd’hui le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, à hauteur d’un tiers, et le seul secteur dont les émissions ont recommencé à augmenter. Le modèle d’équipement du pays reposant sur les infrastructures [routières] et le moteur thermique ne répond plus aux besoins d’aujourd’hui » (8).

En 2020, la Convention citoyenne pour le climat fait le même constat et formule onze recommandations afin de favoriser les mobilités durables, notamment en diminuant le besoin en déplacements motorisés et leur distance, et en augmentant la part des modes de transport moins énergivores.

La France, mauvaise élève

La pression normative existant sur les mobilités relève principalement de la législation concernant la qualité de l’air, comme nous avons pu le souligner.

La France fait office de mauvaise élève dans ce domaine. En avril 2015, la Commission européenne a rendu à ce sujet un avis motivé relatif à la qualité de l’air, invitant la France à respecter la législation de l’Union Européenne. Cet avis concerne directement le manquement au respect des valeurs limites de pollution de l’atmosphère par les particules de taille inférieure à 10 μm (PM10) et les oxydes d’azote 20 (NOx). Face à une réaction trop modérée de la France la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie le 11 octobre 2018 au sujet du dépassement des limitations en oxydes d’azote.

De son côté le Conseil d’État a, dans une décision du 12 juillet 2017, « enjoint au Premier ministre et au ministre chargé de l’environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre, pour [douze zones urbaines], un plan relatif à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement dans le délai le plus court possible et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018 ».

La Cour des comptes européenne signale pour sa part que « les normes établies dans la directive [2008/50/CE] sont trop peu contraignantes au regard des effets avérés de la pollution atmosphérique sur la santé » (9).

Malgré ces avertissements, dans un arrêt du 24 octobre 2019, la France a été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne pour non-respect de la directive 2008/50/CE relative à la qualité de l’air ambiant, et plus spécifiquement pour « dépassement de manière systématique et persistant » des valeurs limites de concentration pour le dioxyde d’azote (NO2) ; alors même que le respect de cette directive ne serait pas suffisant selon la Cour européenne des comptes !

Des stratégies nationales favorables à la mobilité durable

La France n’a donc pas d’autre choix que de faire évoluer sa législation en matière de pollution de l’air. C’est dans cette optique que la loi d’orientation des mobilités (LOM) est adoptée en décembre 2019. Celle-ci entend « Accélérer la transition énergétique, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre la pollution et la congestion routière, en favorisant le rééquilibrage modal au profit des déplacements opérés par les modes individuels, collectifs et de transport de marchandises les moins polluants, tels que le mode ferroviaire, le mode fluvial, les transports en commun ou les modes actifs, en intensifiant l’utilisation partagée des modes de transport individuel et en facilitant les déplacements multimodaux ».

La LOM procède d’une stratégie globale visant à diminuer les déplacements automobiles en investissant massivement (13,4 milliards) d’ici 2022 dans les mobilités avec une part s’élevant aux trois quarts pour le ferroviaire.

De la même façon, plusieurs stratégies nationales voient le jour, telles que la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), ou l’objectif affiché de « zéro artificialisation nette » (10). Mais ces objectifs ambitieux paraissent en opposition avec la multiplication des axes routiers.

Dès lors il convient de s’interroger sur la transcription de tels objectifs. En effet, la multiplication des axes routiers que nous avons évoquée s’inscrit en opposition avec la ligne stratégique de la France.

3. L’encadrement normatif des projets routiers

Une stratégie nationale pour des règlementations locales : une différence d’échelle problématique

L’Autorité environnementale souligne un axe de réponse à ces incohérences : « Ce cercle vertueux se heurte à des questions d’échelle. À l’évidence, l’échelle d’un projet ponctuel est rarement la seule pertinente pour procéder à cette évaluation. Inversement, le niveau national ou européen ne constitue pas non plus le seul bon niveau, car il ne tient pas assez compte des besoins locaux et régionaux de mobilité » (11).

Ce problème d’échelle est essentiel en ce qui concerne les projets routiers, qui sont majoritairement conçus et mis en œuvre à l’échelle des collectivités. La problématique est donc celle de la transposition d’objectifs peu contraignants à l’échelle des projets.

L’Autorité environnementale estime ainsi que « la prise en compte des enjeux environnementaux, notamment les objectifs de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou encore la réduction des risques sanitaires environnementaux, n’est pas placée à un niveau suffisant dans la construction d’infrastructures routières ».

Mais la problématique peut aussi se lire dans le sens inverse, aucun objectif de zéro artificialisation ne peut être concrétisé si les collectivités ne se l’approprient pas.

En effet, le respect de ces objectifs apparaît comme étant piloté à l’échelle nationale et chacun semble s’attendre à ce que leur résultat advienne de lui-même, alors que ce n’est qu’en l’appliquant à l’échelle des collectivités qu’il a une chance de se concrétiser.

Mais, « Les moyens des collectivités pour élaborer leurs plans et les concrétiser sont limités et il existe des inégalités territoriales en termes de ressources financières, humaines, d’expertise ou de tissu économique. Les contraintes peuvent être d’ordre budgétaire mais aussi émaner des priorités d’arbitrages au sein des collectivités. Ceci a des implications sur l’élaboration des plans mais également sur leur suivi et leur évaluation. De même, cela limite la capacité des collectivités à coordonner les ambitions et actions aux échelles nationale, régionale et locale ».

Ainsi, nous retrouvons l’écueil classique dans la mise en place des politiques environnementales, que l’on rencontre également dans le domaine des plans Écophytos, ou dans le traitement des passoires énergétiques. Une politique environnementale ambitieuse mais malheureusement, dénuée des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

La reconnaissance par le juge de l’utilité publique des projets routiers

Au delà du trafic routier, la construction, la présence et l’entretien des infrastructures routières consomment des ressources naturelles, impactent les milieux naturels et rejettent des émissions dans l’air. Il est donc intéressant d’analyser la jurisprudence en matière de construction d’infrastructures routières.

Une route traverse nécessairement des terrains privés (notamment agricoles), par conséquent ces projets conduisent à un certain nombre d’expropriations. Pour autoriser celles-ci, le projet en cause doit être déclaré d’utilité publique, soit par arrêté préfectoral, soit par décret ministériel, en fonction de l’importance du projet.

Le juge administratif opère un contrôle des déclarations d’utilité publique (DUP) d’après la théorie jurisprudentielle du « bilan coûts/avantages », selon laquelle une opération ne peut légalement être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs par rapport à l’intérêt qu’elle présente (Conseil d’État, Ass., 28 mai 1971, n° 78825, « Ville Nouvelle Est »).

Le coût du projet pour la collectivité, l’environnement et la sécurité des passagers sont les trois éléments clés d’appréciation du bilan coûts/avantages d’une DUP concernant un projet de construction d’infrastructure routière. Mais, on peut noter une part de subjectivité du juge sur l’effet de contre-balance des inconvénients, notamment environnementaux, par rapport au coût économique et/ou la sécurité des usagers. De ce constat résulte une timidité du juge à annuler les DUP concernant de grands projets d’infrastructure routière.

Pour rappel, un tel projet doit faire l’objet d’une enquête publique et d’une étude d’impact avant d’être déclaré d’utilité publique. Or il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’une étude d’impact sera considérée comme illégale si ses « inexactitudes, omissions ou insuffisances […] ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative » (12).

De plus, on peut relever que l’impact environnemental n’est que lapidairement invoqué et semble secondaire compte tenu des avantages résultant du coût pour la collectivité, d’une baisse des nuisances liées au bruit et à la pollution, et de la sécurité routière des usagers. A titre d’exemple le Conseil d’État considère que les inconvénients environnementaux tels que l’impact sur les sols agricoles et les paysages, l’augmentation des nuisances sonores dans certains endroits et l’émission des gaz à effet de serre due à la circulation à vitesse élevée ne retire pas au projet son caractère d’utilité publique compte tenu de la part réduite de financement public (grâce au régime de la concession) et des mesures prises afin de réduire les effets dommageables pour l’environnement (13).

L’impact financier pour les collectivités publiques est donc souvent un élément décisif permettant au juge administratif de prononcer l’annulation ou pas d’un arrêté ou d’un décret de déclaration d’utilité publique. Ainsi, le décret portant déclaration d’utilité publique de la LGV Poitiers-Limoges a été annulé pour des motifs tenant au financement du projet, mais pas pour ses effets sur l’environnement (14). En effet, l’évaluation de la rentabilité économique et sociale du projet est inférieure au niveau habituellement retenu par le Gouvernement pour apprécier si une opération peut être regardée comme utile, en principe, pour la collectivité. L’étude d’impact est aussi critiquée car elle ne contient aucune information précise relative au mode de financement et à la répartition envisagés pour ce projet.

Même s’il est déjà arrivé que le Conseil d’État annule une DUP lorsque le projet multiplie les atteintes à l’environnement (15), celles-ci sont tout de même mieux prises en compte par les juges du fond. A titre d‘exemple, dans une décision de la Cour administrative d’appel de Nancy (16), le juge a considéré que compte tenu des inconvénients d’ordre financier, environnemental et patrimonial qu’elle comporte, la réalisation d’une autoroute ne présente pas le caractère d’utilité publique. La Cour administrative d’appel de Versailles a également annulé le projet de création d’une infrastructure de liaison pour des motifs environnementaux (17).

Cependant, cela ne signifie pas pour autant que ces juridictions minorent les considérations économiques. Ainsi la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet d’aménager une voie communale sur une distance de 980 mètres en considérant que, « sans qu’il y ait lieu de rechercher si les atteintes à la propriété privée seraient excessives, le coût du projet doit tant au regard du trafic attendu que de la capacité financière de la commune, être regardé à lui seul comme excessif au regard du faible intérêt de l’opération, et comme de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique » (18).

En conclusion, il ressort de la jurisprudence administrative qu’il est difficile d’obtenir l’annulation d’un arrêté ou d’un décret de déclaration d’utilité publique. Et même lorsque le juge prononce une telle annulation, celui-ci retient rarement des motifs uniquement environnementaux.

4. Le monde d’après : mode d’emploi

Appliquer effectivement le droit de l’environnement

On peut regretter que le juge administratif ne se soit pas saisi plus vigoureusement des enjeux environnementaux. Pourtant, force est de constater que la conception des projets routiers se fait largement sans prendre en compte l’environnement.

C’est le constat que dresse l’Autorité environnementale dans une note consacrée aux projets d’infrastructure routière en 2019. Saisie des plus importants dossiers impliquant des aménagements routiers, elle relève « pour la plupart, malgré des améliorations récentes, des lacunes significatives persistantes », tant en ce qui concerne la qualité des études d’impact que la prise en compte de l’environnement par les projets (19).

Ce constat d’insuffisance concerne notamment les études de trafic (qui fondent la justification du projet), ainsi que la quasi-absence de propositions « de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des émissions de gaz à effet de serre, malgré les engagements pris par la France d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon de 2050 et en dépit du constat récent que les émissions du secteur des transports se remettent à augmenter ».

L’Autorité se rend bien compte que « la prise en compte de l’environnement intervient de fait après les choix les plus structurants ». Elle relève que la recherche de variantes au projet permettant d’éclairer ce choix devrait prendre en compte « l’ensemble des modes de déplacement possibles pour satisfaire les besoins de mobilité, au lieu de reposer sur des options relevant du seul mode routier », alors même que « le respect du principe de participation du public à la décision se fonde en grande partie sur la qualité de la présentation des variantes et des hypothèses d’utilisation de l’infrastructure à l’avenir » (20).

Bien que la France soit signataire de l’Accord de Paris, et qu’elle vise la neutralité carbone en 2050 après l’adoption de son Plan Climat en 2017, l’Autorité environnementale relève que les maîtres d’ouvrage des projets routiers « n’intègrent pas véritablement cette orientation ». Dans les projets de modification d’infrastructure, ceux-ci « arguent ainsi de l’absence d’effet de l’infrastructure sur le trafic […] pour justifier la neutralité de l’infrastructure en matière d’émissions de gaz à effet de serre ». Certains projets vont même jusqu’à suggérer « que ces émissions de gaz à effet de serre seraient en diminution, du fait de l’amélioration de la fluidité d’un trafic sous l’hypothèse postulée mais quasiment jamais démontrée que celui-ci n’augmenterait pas ».

A en croire certains maîtres d’ouvrage, construire des routes n’augmenterait donc pas le trafic. Ceux-ci considèrent que « la baisse des émissions de gaz à effet de serre relève implicitement de la seule responsabilité des autres parties prenantes, et notamment des constructeurs automobiles », alors que la neutralité carbone nécessite « les efforts de tous, y compris des gestionnaires et constructeurs d’infrastructure ainsi que des planificateurs de la mobilité […] ce qui suppose, au préalable, une impulsion volontariste et exemplaire à l’échelle du réseau national […] et du réseau concédé par l’Etat et au stade de prise des décisions d’aménagement des infrastructures ».

En fait, même les suppléments d’émissions de gaz à effet de serre et de consommation d’énergie liées aux fonctionnalités mêmes des projets ne sont pas évalués […], « ce qui semble anachronique et est contraire aux dispositions du code de l’environnement relatifs à l’évaluation environnementale des projets d’infrastructure de transport », ce qui importe lorsque l’on sait que « La phase de construction de l’infrastructure est également source d’émissions de [gaz à effet de serre], parfois à un niveau important (ouvrages souterrains, grands remblais nécessitant des liants à la chaux…). Le maître d’ouvrage n’indique que très rarement quelles mesures il prend pour limiter ces émissions liées aux travaux » (21).

Réduire notre dépendance à la route

La dépendance aux travaux routiers dépend directement de notre dépendance aux déplacements automobiles. Il est toutefois possible d’agir dans une certaine mesure pour s’en émanciper. Cela passe principalement par le recours accru aux modes de transport alternatif : transports collectifs, fret ferroviaire et fluvial, covoiturage et pour les petits déplacements, vélo, trottinette, marche à pied.

Les enjeux de la mobilité alternative sont multiples : le gain de temps dans les embouteillages, la baisse des budgets des ménages sur les déplacements individuels, diminution de la pollution de l’air.

De nombreuses pistes afin de jouer sur ces facteurs ont d’ores et déjà vu le jour. La gratuité des transports en commun dans la collectivité de Grande Synthe en est un exemple criant. Des plaidoyers concernant des restrictions publicitaires sur les véhicules les plus polluants (SUV), un développement de l’intermodalité accru (Vélo-Train) ainsi que la suggestion par la Convention Citoyenne pour le Climat de plafonner la vitesse autoroutière à 110/km sont autant de proposition visant à réduire notre attachement aux mobilités individuelles et carbonées.

Si ces alternatives sont envisagées, et poussées par des politiques publiques ambitieuses, les projets actuels n’en paraîtront que moins légitimes et deviendront injustifiables.

Lutter contre les projets en cours

- Quelles luttes ont lieu contre ces projets ? Pour quels résultats ?

Autour de ces projets routiers, des collectifs d’habitants se forment la plupart du temps. Les arguments échangés sont souvent les mêmes : l’objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants et l’attractivité du territoire affiché par la collectivité s’oppose à tous les inconvénients présentés par le nouveau tracé, que ce soit en termes d’intérêts particuliers (expropriation, déplacement des nuisances…) ou d’intérêt général (coût, artificialisation des sols, coupure des continuités écologiques…).

La mobilisation des habitants est souvent décisive dans la (non-)réalisation de ces projets. Les exemples sont nombreux (22). Parfois, elle permet de provoquer un référendum local (un outil toujours à la disposition des maires), voire de repousser ou d’empêcher la réalisation des travaux.

Aujourd’hui, il existe plus d’une trentaine de projets routiers en cours en France (23). La carte des luttes en cours contre ces projets est à retrouver sur Reporterre.

Fin 2019, Notre Affaire à tous a été saisie par deux associations concernant la construction de nouvelles routes départementales dans le Cantal (15) et dans le Nord (59). Ces associations mettent en cause l’intérêt à construire ces routes dans un contexte de crise environnementale. Les initiateurs locaux des projets mettent en avant la fluidité routière aux fins d’attractivité économique de ces territoires, mais plusieurs voix s’élèvent et contestent leur mise en oeuvre.

Le contournement du village d’Ussel (500 habitants), dont l’activité économique perdure encore grâce au passage des routiers, empiéterait sur une zone Natura 2000 pour un gain de temps d’une minute sur le trajet entre Aurillac et l’autoroute A 75 pour rejoindre Clermont-Ferrand ou Montpellier d’un côté ou de l’autre… L’absurdité du projet avait déjà été dénoncée par Charlie Hebdo dans un article paru le 13 mars 2019.

A l’autre bout de la France, les habitants de Maubeuge portent la même croix. Si l’utilité du projet reste encore à démontrer, le contournement nord de Maubeuge viendrait cette fois s’installer sur une zone humide, remarquable par sa biodiversité.

Autre point commun de ces deux luttes : l’absence d’écoute et de remise en question des projets par les élus départementaux, convaincus que la bétonisation des territoires encore préservés viendrait booster l’activité économique. Tant pis pour l’environnement !

Entre le « Make the planet great again » et les projets routiers qui fourmillent sur le territoire français, difficile de s’y retrouver. Il conviendrait de mettre un terme à cette dissonance cognitive, en appliquant des outils aussi ambitieux que les annonces politiques.

Notes

- Le 3 juillet 2020, le Conseil d’Etat va rendre sa décision sur le recours formé en octobre 2018, par 77 requérants pour dénoncer l’inertie du gouvernement à prendre des mesures relatives à la qualité de l’air.

- Datalab, Chiffres clés du transport, Édition 2020

- En France, 34967 communes sont regroupées au sein de 1253 établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont 975 sont compétents en matière de voirie

- Définition de l’artificialisation des sols de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF), adaptée de CORINE Land Cover, source statistique d’analyse des changements d’affectation des sols européens

- Site du Gouvernement, Artificialisation des sols

- « Qualité de l’air : Sources de pollution et effets sur la santé », Ministère des Solidarités et de la Santé, publié le 26 décembre 2018, mis à jour le 20 mai 2019

- « La pollution : des effets néfastes pour l’environnement et la santé », MtaTerre, mis à jour en janvier 2019

- Conclusions des assises de la mobilité du 13 décembre 2017

- « Pollution de l’air : notre santé n’est toujours pas suffisamment protégée », Cour des comptes européenne, Rapport spécial n° FR- 2018-23, 11 septembre 2018

- Pour atteindre cet objectif en 2030, il conviendrait à la fois de réduire de 70 % l’artificialisation brute des sols, et de renaturer 5500 hectares par an, selon France Stratégie (voir hyperlien).

- Note de l’Autorité environnementale sur les projets d’infrastructures de transport routières, n°2019-N-06, 23 janvier 2019 , pages 26-27

- Conseil d’État, 10 juillet 2019 n° 423751 ; Conseil d’État, 30 janvier 2020, n° 419837

- Conseil d’État, 10 juillet 2019, n° 423751, précité

- Conseil d’État, 15 avril 2016, n° 387475

- Voir par exemple : Conseil d’État, 10 juillet 2006, n° 288108, Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix les lacs et sites du Verdon

- Cour administrative d’appel de Nancy, 4 mai 2020, n° 18NC02252

- Cour administrative d’appel de Versailles, 23 janvier 2020, n° 17VE02091-17VE02109

- Cour administrative d’appel de Lyon, 30 novembre 2006, n° 03LY00749

- Note de l’Autorité environnementale sur les projets d’infrastructures de transport routières, page 3

- Ibid. pages 4 et 15

- Ibid., page 17

- On peut citer par exemple les mobilisations autour de Porto Vecchio, Hèches, Les Sables d’Olonne, Lespares, parmi tant d’autres.

- A titre d’exemples, on peut citer : « Grand contournement ouest » autoroutier, dit GCO à Strasbourg (Bas-Rhin); « Nouvelle route du littoral » à La Réunion ; 2×2 Beaupréau – St Pierre à Beaupréau-en-Mauges ; Avenue du Parisis à Deuil-la-Barre (Val-d’Oise) ; Barreau de raccordement à Charleville-Mézières (Ardennes) ; Construction d’un pont sur la Loire à Mardié (Loiret) ; Construction du pont d’Achères à Achères (Yvelines) etc…