Par Paul Mougeolle et Antoine Le Dylio

Résumé

Face à la crise climatique, assistons-nous aux prémices d’une légitimation par les tribunaux de certains actes de désobéissance civile non violents ? Le tribunal de grande instance de Lyon semble s’engager dans cette voie, puisqu’il a prononcé la relaxe de deux militants prévenus du chef de vol en réunion à la suite du décrochage d’un portrait du président de la République dans la mairie du deuxième arrondissement de Lyon. En réaction aux débats suscités par ce jugement, ce commentaire interroge la possibilité de voir l’état de nécessité prospérer dans le contexte d’urgence environnementale.

Introduction

À la suite du décrochage du portrait du président de la République par des militants écologistes, largement relayé par les réseaux sociaux, la mairie du deuxième arrondissement de Lyon déposait plainte pour vol en réunion le 21 février dernier. Le portrait enlevé en présence de la presse n’a pas été restitué et serait conservé dans un lieu tenu secret afin d’être brandi lors de futures manifestations en faveur de la protection du climat.

Les prévenus soutenaient qu’au regard des connaissances scientifiques actuelles, les accords internationaux et les voies légales empruntées demeurent insuffisants puisqu’ils ne permettent pas d’instaurer une politique efficace de lutte contre le changement climatique. En conséquence, des actions non violentes de désobéissance civile seraient selon eux nécessaires. Devant la catastrophe climatique annoncée, leur avocat plaidait donc la relaxe au nom de « l’état de nécessité ». Cette interprétation a été rejetée en bloc par le ministère public qui requérait leur condamnation à une amende de cinq cents euros.

Au terme d’une argumentation singulière, le juge a prononcé la relaxe des prévenus. Certains titres de presse se sont alors fait l’écho de la reconnaissance d’un état de nécessité (1), mais cette affirmation doit être nuancée. La motivation du jugement s’inscrit certes dans l’esprit de cette notion – et les critères exigés apparaissent en filigrane – mais le juge n’y fait pas explicitement référence, sauf lorsqu’il expose la défense des prévenus.

L’état de nécessité est admis pour la première fois comme cause exonératoire de responsabilité en 1898, par le « bon juge » du tribunal de Château Thierry (2), dans une affaire impliquant une mère de famille qui avait volé du pain « sous l’irrésistible impulsion de la faim ». Il faudra attendre la réforme de 1994 pour que le législateur introduise cette notion dans le Code pénal. L’article 122-7 prévoit désormais que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

En l’espèce, pour retenir l’état de nécessité, le juge devait déterminer, d’une part, si les conséquences du changement climatique constituent pour les prévenus un danger actuel ou imminent (I/) et, d’autre part, si le décrochage de portraits du président de la République constitue une réponse nécessaire et non disproportionnée (II/).

I/ – Un danger actuel ou imminent à identifier : le changement climatique ou l’insuffisance des politiques publiques ?

La reconnaissance de l’état de nécessité suppose en premier lieu qu’un danger actuel ou imminent menace la personne qui accomplit un acte nécessaire à sa propre sauvegarde, à celle d’autrui ou celle d’un bien.

Le juge n’hésite pas à qualifier le dérèglement climatique de danger grave, actuel et imminent (3), et la communauté scientifique s’accorde sur ce fait. En particulier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié en décembre 2018 un rapport spécial (4) relatif aux effets d’un réchauffement climatique de 1,5 °C, dont les conclusions sont sans appel : les dangers encourus au-delà d’un tel réchauffement planétaire moyen sont non seulement « imminents », puisque cette situation surviendrait entre 2030 et 2050, mais surtout excessivement graves, tant pour les personnes que pour leurs biens. De surcroît, les effets du dérèglement sont déjà sérieusement perceptibles, y compris en France où canicules, sécheresses et incendies se multiplient en période estivale alors que le réchauffement moyen n’est que d’un degré.

Le juge relève que ce dérèglement « affecte gravement l’avenir de l’humanité » mais également « l’avenir de la faune et de la flore ». Cette motivation s’inscrit pleinement dans la thèse, soutenue par la doctrine (5) et de nombreux recours (6), selon laquelle les États sont tenus à une obligation de lutter contre le changement climatique en raison d’atteintes sur l’environnement, mais aussi des atteintes aux droits fondamentaux des personnes, desquels se déduirait le droit de vivre dans un système climatique soutenable. Le droit à la vie est même convoqué à demi-mot par le magistrat lorsqu’il affirme que l’État ne respecte pas ses objectifs « pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital ».

Le changement climatique représenterait donc selon le juge un danger grave, qui est actuel ou imminent. Mais dans le contexte de la présente affaire, admettre l’état de nécessité suppose en toute rigueur que ce soit la carence de l’État en matière climatique qui constitue un danger actuel ou imminent, ou au moins qu’elle y participe, dans la mesure où c’est au regard de cette carence que sera analysée l’adéquation des actes des prévenus.

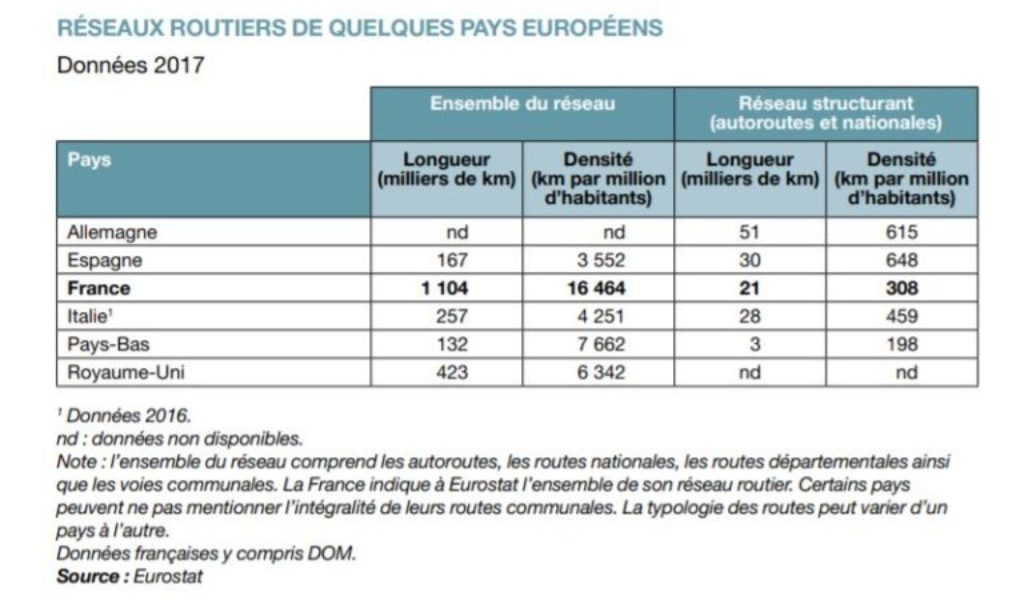

Le juge s’attache alors à caractériser la carence de l’État en relevant trois manquements corroborés par des données institutionnelles (Eurostat, SNBC, Commissariat général au développement durable). D’abord le dépassement de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixée par la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) ; ensuite les manquements en matière de déploiement des énergies renouvelables ; et enfin l’échec de l’amélioration de la performance énergétique. Les personnes interrogées en qualité de témoin lors de l’audience avaient souligné cette carence : Wolfgang Cramer, scientifique en écologie globale, avait affirmé la nécessité d’un changement rapide de notre modèle de société pour limiter la hausse des températures. Quant à Cécile Duflot, militante écologiste, directrice d’Oxfam et ancienne ministre du Logement, elle a rappelé que des recours ont été engagés pour mettre fin à l’inaction de l’État, à savoir le recours en responsabilité dit « l’affaire du siècle » (7) porté devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que le recours en excès de pouvoir engagé par la commune de Grande-Synthe devant le Conseil d’État.

La difficulté tient à l’exigence d’une proximité certaine, aussi bien temporelle que spatiale, entre le danger et la personne ou le bien menacé. La Cour de cassation exige en effet que « le danger [soit] actuel, c’est-à-dire que les prévenus [soient] au contact même de l’événement menaçant »(8).

Mais à la lecture du jugement commenté, il ne ressort nullement des faits que les prévenus seraient physiquement plus susceptibles d’être affectés par le changement climatique que le reste de la population. Rappelons que le tribunal de l’Union européenne s’est appuyé sur cet argument pour déclarer irrecevable le recours People’s Climate Case (9), sur le fondement d’une jurisprudence classique (10), même s’il a par ailleurs admis que chaque individu risque d’être affecté d’une manière ou d’une autre par le réchauffement de l’atmosphère (11). À n’en pas douter, il sera décisif que les individus parviennent à démontrer que l’évolution du climat porte à leur personne une atteinte qui leur est spécifique.

Relevons en revanche que le juge témoigne d’une certaine compréhension de la crainte des prévenus et semble conciliant lorsqu’il évoque des « citoyens profondément investis dans une cause particulière servant l’intérêt général ». Certains pourraient y voir l’amorce d’une reconnaissance de l’état d’éco-anxiété, qui commence à faire l’objet d’études de la part des spécialistes en psychologie (12).

Il pourrait enfin être soutenu que le caractère actuel ou imminent du danger doit s’évaluer à l’aune de la durée nécessaire pour accomplir un acte de sauvegarde ; auquel cas, force est de rappeler que le GIEC estime qu’il faut une action constante pour réduire les gaz à effet de serre d’ici 2050 de 93 % par rapport à 2010, afin d’atteindre la neutralité carbone à l’échelle globale. Il s’agit donc pour les militants d’exercer une pression constante destinée à s’assurer de l’efficacité des politiques publiques.

En définitive, au regard des décisions antérieures, le caractère global et diffus du changement climatique pourrait constituer un obstacle à sa caractérisation comme danger actuel ou imminent au sens de l’article 122-7 du Code pénal. A fortiori, il en serait de même pour la carence de l’État.

II/ – Le décrochage de portraits du président de la République, une réponse nécessaire et proportionnée à la carence étatique ?

À supposer que le dérèglement climatique ainsi que la carence de l’État caractérisent un danger grave et imminent, il convient de s’interroger sur les caractères nécessaire, adapté et proportionné de la réponse apportée par les militants, à savoir le décrochage de portraits du président de la République. Selon la Cour de cassation, pour retenir l’état de nécessité les juges du fond doivent démontrer que l’infraction commise par le prévenu pouvait seule permettre d’éviter l’événement qu’il redoutait (13).

En somme, la question est de savoir si le vol de ces portraits est la seule action que les militants pouvaient entreprendre pour obtenir de la part du président de la République une inflexion des politiques climatiques, à supposer qu’une politique climatique nationale exemplaire permette d’éviter ou même d’atténuer le danger redouté.

Or le juge suggère lui-même l’impuissance relative du président de la République, à raison puisque le changement climatique est un problème d’ampleur mondiale qui suppose une coopération diplomatique dont le succès échappe à la seule volonté d’un État, quelles que soient ses ambitions (14).

La politique climatique française est certes insuffisante, mais les émissions directes du territoire français ne représentent que 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (15). Ce constat obère la reconnaissance du caractère adapté puisque, même à supposer que la France cesse toute émission de gaz à effet de serre, les conséquences du changement climatique pour les citoyens français resteraient tout aussi dramatiques. De ce point de vue, il semble impossible que la solution du juge prospère, a fortiori si les critères de l’état de nécessité doivent être interprétés strictement.

Cela étant, la responsabilité de la France dépasse la seule question de ses propres émissions. Les militants en attendent également une action diplomatique forte et cohérente afin d’inciter des pays fortement émetteurs comme les États-Unis à combattre le réchauffement et l’insuffisance des politiques nationales en matière climatique rend la France peu crédible pour mener ces négociations.

Pour justifier la nécessité du décrochage de portraits, le juge estime que l’acte des prévenus « doit être interprété comme le substitut nécessaire d’un dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple ». La motivation du jugement se détache ainsi des critères de l’état de nécessité pour glisser vers une justification fondée sur un « devoir de vigilance critique » (16). Cette notion convoquée par le juge fait écho au concept de démocratie environnementale participative, ainsi qu’à l’obligation de vigilance environnementale à laquelle chacun est tenue (17). Le jugement s’inscrit ainsi dans l’argumentation des prévenus qui avançaient que les moyens légaux dont ils disposent ne suffisent plus (18) et que le contexte actuel de l’urgence climatique justifie l’exercice d’une désobéissance civile non violente.

Ce devoir de vigilance critique paraît séduisant, mais les marches et les grèves en faveur du climat ne suffisent-elles pas à l’exercer pleinement ? Est-il nécessaire de les parer de portraits volés du président de la République ? Ce devoir doit-il légitimer l’invention par les citoyens « d’autres modes de participation » illégaux, au motif que l’exercice du droit de vote serait insuffisant dans le cadre d’un État démocratique ?

Dans les affaires de fauchage d’organismes génétiquement modifiés (OGM), la Cour de cassation avait confirmé en 2002 l’arrêt de la cour d’appel qui avait écarté l’état de nécessité, considérant notamment que « les prévenus disposaient de nombreux moyens d’expression dans une société démocratique autres que la destruction […] de milliers de plants de riz pour faire entendre leur voix auprès des pouvoirs publics » (19). Le contexte était néanmoins différent puisqu’il était alors fait application du principe de précaution, les risques des OGM sur la santé humaine n’étant pas établis, tandis que les conséquences délétères du changement climatique sont avérées. En outre, contrairement à la destruction de champs d’expérimentation d’OGM, le vol commis par les décrocheurs n’a entraîné qu’un faible trouble à l’ordre public : selon le juge, la réunion des militants, « même non déclarée préalablement en préfecture », « revêt[ait] un caractère manifestement pacifique de nature à constituer un trouble à l’ordre public très modéré ». Ce constat est confirmé par le coût négligeable du bien volé et l’absence de constitution de partie civile par la mairie de Lyon.

Les actions menées par les militants ont le mérite de susciter le débat sur le rôle des États dans la lutte contre le changement climatique ; elles pourraient renforcer la pression sur le gouvernement et l’inciter à des réformes ambitieuses pour adapter sa politique aux dangers du dérèglement climatique. Mais considérer que le vol de portraits du président de la République permettrait de résoudre les difficultés de mise en œuvre de cette politique revient à adopter une approche assez extensive de l’état de nécessité. Le juge disposait d’alternatives plus pragmatiques : il aurait pu par exemple prononcer une dispense de peine, les critères requis (20) pouvant raisonnablement être considérés comme vérifiés. En effet, le reclassement des prévenus est acquis, le dommage causé est réparé (21) et le trouble résultant de l’infraction a cessé.

Les douze futurs jugements de militants ainsi que le prochain arrêt de la cour d’appel de Lyon éclaireront sans doute la question de savoir si, au regard du principe d’application stricte de la loi pénale, les conditions de l’état de nécessité sont bel et bien réunies.

Notes

- O. P.-V., 17 septembre 2019, « Décrocheurs du portrait de Macron : « l’état de nécessité », une notion au cœur de la relaxe », L’Express.

- T. corr. de Château-Thierry, 4 mai 1898 ; le juge prononça la relaxe, estimant « regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres de cette société […] puisse manquer de pain autrement que par sa faute ».

- Jugement commenté, p. 7.

- Cette synthèse du rapport, signée et acceptée par les gouvernements du monde entier, intègre les connaissances scientifiques les plus avancées et les plus sûres en la matière : https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/.

- Christel Cournil, Antoine Le Dylio, Paul Mougeolle, « « L’affaire du siècle » : entre continuité et innovations juridiques », AJDA, 2019, p. 1864 ; Expert Group on Global Climate Obligations, Oslo Principles on Global Climate Obligations, Eleven International Publishing, 2015.

- V. le recours contre l’État dans « l’affaire du siècle » porté par les organisations non gouvernementales Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France : https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/05/Argumentaire-du-Mémoire-complémentaire.pdf

- Id.

- Cass., Crim., 7 février 2007, no 06-80.108.

- Recours formé par dix de plaignants contre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne concernant l’insuffisance des législations en matière climatique.

- CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann & Co. contre Commission de la Communauté économique européenne, Aff. 25-62.

- TUE, Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre), 8 mai 2019, Armando Carvalho e.a. contre Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, T-330/18, cons. 49 et suiv. “49. The applicants have not established that the contested provisions of the legislative package infringed their fundamental rights and distinguished them individually from all other natural or legal persons concerned by those provisions just as in the case of the addressee. 50. It is true that every individual is likely to be affected one way or another by climate change, that issue being recognised by the European Union and the Member States who have, as a result, committed to reducing emissions. However, the fact that the effects of climate change may be different for one person than they are for another does not mean that, for that reason, there exists standing to bring an action against a measure of general application. As can be seen from the case-law cited in paragraph 48 above, a different approach would have the result of rendering the requirements of the fourth paragraph of Article 263 TFEU meaningless and of creating locus standi for all without the criterion of individual concern within the meaning of the case-law resulting from the judgment of 15 July 1963, Plaumann v Commission (25/62, EU:C:1963:17), being fulfilled.

- Coralie Lemke, 15 mars 2019, « L’éco-anxiété ou le trouble mental causé par la peur du changement climatique », Sciences et Avenir.

- Crim. 25 juin 1958 : D. 1958. 693, note M.R.M.P. ; JCP 1959. II. 10941, note Larguier ; RSC 1959. 111, obs. Légal.

- attendu que la conservation de ce portrait, qui achève de caractériser sa soustraction volontaire, n’était certes pas une suite nécessaire au marquage d’une forme d’appel adressé au président de la République, face au danger grave, actuel et imminent à prendre des mesures financières et réglementaires adaptées ou à défaut rendre compte de son impuissance […] », p. 7.

- Haut conseil pour le climat, « Agir en cohérence avec les ambitions », 1er rapport annuel, 2019, en ligne [https://www.hautconseilclimat.fr/rapport-2019/] : les émissions de la France s’élèvent à 460 Mt CO2e et son empreinte carbone à 731 Mt CO2e.

- Jugement commenté, p. 7.

- CC, Décision no 2011-116 QPC, 8 avril 2011, M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et environnement].

- Relevons par ailleurs que les actes liés à la conduite des relations extérieures de la France sont des actes de gouvernement : ils ne peuvent donc pas être déférés devant un juge national, ce qui renforce l’argument selon lequel les voies légales empruntées demeurent insuffisantes.

- CA Montpellier, 3e ch., 20 décembre 2001, no 01/00715 ; confirmé par Cass. Crim., 19 novembre 2002, no 02-80.788.

- V. article 132-59 du Code pénal

- Compte tenu de la faible valeur du bien et de l’absence de constitution de la partie civile ; voir, en ce sens un jugement estimant le dommage est réparé en raison de la modification de leurs demandes par les parties civiles (réduction à 1 franc de dommages et intérêts) : Trib. corr. Paris, 21 mai 1996 : Dr. pénal 1996. 240, obs. Véron.