Communiqué de presse de Notre Affaire à Tous – Lyon, 15 janvier 2024 – Les victimes des PFAS (« polluants éternels ») de la Vallée de la chimie ne trouveront pas justice aujourd’hui. Dans le cadre d’un référé pénal environnemental lancé en mai 2023 par Notre Affaire à Tous – Lyon, 10 associations et syndicats ainsi que 47 victimes, la Cour d’appel de Lyon rejette la requête sans se pencher sur le fond de l’affaire, en considérant que les victimes n’avaient pas le droit de faire appel, niant leur droit à un recours effectif ! Cette décision est un message inquiétant pour les victimes des PFAS partout en France, mais aussi pour l’effectivité du droit de l’environnement et la protection de la santé publique.

En une ligne, le juge d’appel renvoie les requérants à la porte, les considérant irrecevables, contre l’avis du procureur général. C’est une posture tout à fait contraire à l’esprit du texte du référé pénal environnemental. Pour Me Louise Tschanz du cabinet Kaizen Avocat, « cette décision de justice viole le droit à un recours effectif des victimes, alors même qu’il s’agit d’une pollution d’une gravité exceptionnelle, à la fois par son ampleur (au moins 200 000 personnes impactées) et par la nature des substances toxiques déversées dans l’environnement (polluants éternels). C’est inexplicable et consternant ». Les requérants avaient choisi de faire appel à la suite d’une décision de première instance de novembre 2023, qui rejetait la requête en arguant, à tort, que plus aucune infraction n’était constatée.

Ce jugement nie une situation pourtant évidente : les rejets de PFAS d’Arkema ont fait de la Vallée de la chimie le plus gros hot spot français en termes de contamination aux PFAS. Le professeur en chimie environnementale de l’Université de Montréal, Sébastien Sauvé, a même déclaré que la Vallée de la Chimie représente : « un aperçu du pire – ou de l’un des pires scénario que l’on peut avoir en termes de contamination » (source : France 3 Auvergne-Rhône-Alpes). L’ARS Rhône-Alpes a elle-même, pour la première fois ce lundi 15 janvier (source : Le Monde), demandé des mesures correctives à une cinquantaine de communes concernées, situées pour la plupart dans la Vallée de la chimie. Il est essentiel que l’entreprise Arkema mette fin à la pollution et paie, au regard du principe pollueur-payeur.

L’arrêt des rejets de PFAS et l’établissement d’un état des lieux de la contamination constituent une étape fondamentale dans le combat contre les pollutions éternelles de la Vallée de la chimie. Il est essentiel que le pollueur responsable de ces pollutions finance la connaissance de la contamination. Ainsi, les associations et victimes requérantes se réservent la possibilité de demander la cassation de ce jugement d’appel, pour – enfin – obtenir une décision sur le fond.

Par ailleurs, le combat ne s’arrête pas à cette décision en référé. La mobilisation autour du référé a déjà servi de déclencheur à une prise de consciences locale forte. Une fois ces analyses établies et l’ampleur du problème confirmée, il sera impératif d’établir les responsables de ce scandale sanitaire et environnemental et de réparer les préjudices. Les pouvoirs publics et les entreprises doivent associer les associations, syndicats et représentant-es du corps médical et de la protection de l’environnement afin d’inventer collectivement des cadres de long-terme pour que ces pollutions industrielles ne puissent plus prendre cette ampleur. Pour l’association, « nous sommes face à un scandale sanitaire du même acabit que l’amiante ou le chlordécone. L’air, l’eau, la terre, la nourriture du quotidien sont touchées et contaminées pour des décennies. La santé et la protection de l’environnement sont des biens communs, qui ne doivent être sacrifiés au profit de calculs économiques, et la justice doit prendre sa responsabilité dans ce qui se joue dans la Vallée de la chimie ».

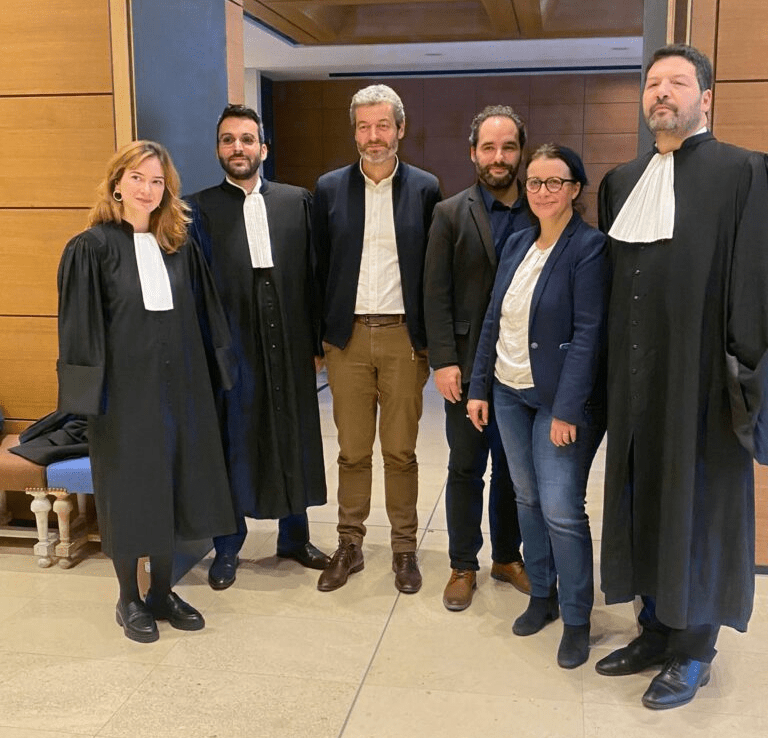

Associations, syndicats et victimes étaient réunies pour l’audience d’appel le 07 décembre 2023, devant la Cour d’appel de Lyon. Crédit : Notre Affaire à Tous- Lyon.

Liste des associations et syndicats requérants :

Notre Affaire à Tous – Lyon, Notre Affaire à Tous, Agribio Rhône Loire, Alternatiba ANV Rhône, Réseau AMAP AURA, Bien-Vivre à Pierre-Bénite, Fédération Syndicale Unitaire, La Ruche de l’écologie, Les Amis de l’Ile de la Table-Ronde, le Réseau Environnement Santé.

Pour plus d’informations sur la situation de la Vallée de la chimie et notre action : voir notre page Internet.

Contacts presse

Emma Feyeux, Notre Affaire à Tous – Lyon : emma.feyeux@notreaffaireatous.org

Pour les questions juridiques – Me Louise Tschanz, Cabinet Kaizen Avocat : louise.tschanz@kaizen.avocat.fr