Communiqué de presse – Vendredi 28 mai 2021

Plusieurs organisations dont les Amis de la Terre France, Attac France, Extinction Rebellion, Notre Affaire à Tous, 350.org et Info Birmanie se réunissent ce vendredi 28 mai 2021 à 14h place de la République à Paris pour dénoncer les impacts du groupe Total sur les populations locales des pays où la multinationale est implantée, mais également interpeller ses actionnaires sur la responsabilité du groupe pétrolier dans la crise climatique et dans l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris.

Aujourd’hui Total tient son assemblée générale, l’occasion pour le groupe pétrolier et gazier d’acter auprès de ses actionnaires la stratégie « climat » et le nouveau nom Total Energies – tous deux sensés refléter les objectifs climatiques et la diversification des activités de Total, notamment au profit des énergies renouvelables.

Pourtant il n’en est rien. Pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici 2050, les États et les entreprises doivent immédiatement cesser de procéder au développement (exploration, extraction et transport) de nouveaux gisements d’énergies fossiles, comme le rappelle dans son récent rapport l’Agence International de l’Energie (1).

Or dans son « plan climat », Total prévoit encore de dédier en 2030 80% de ses dépenses d’investissement aux énergies fossiles, retardant encore sine die les investissements nécessaires pour une transition urgente environnementalement et juste socialement de ses activités (2). Plus grave encore, Total cherche à étendre son empire pétrolier et gazier en développant de nouveaux projet d’hydrocarbures en Arctique et en Afrique, au mépris de ces obligations de vigilance et au détriment des populations locales et des écosystèmes.

De plus, l’incohérence entre la communication du géant pétrolier en matière climatique et les risques financiers liés à la dépendance de son modèle économique aux hydrocarbures, tout autant que les risques d’une possible dépréciation très forte de ses actifs sont susceptibles d’induire en erreur les actionnaires (3).

Quand les drames humains s’ajoutent aux catastrophes environnementales

Les projets de Total ont non seulement des impacts climatiques et environnementaux inacceptables, mais ils sont aussi liés à de graves violations des droits humains. Pour ne citer que les exemples les plus actuels :

- Ouganda et Tanzanie : plus de 100 000 personnes sont privées de leurs terres pour faire place aux projets Tilenga et EACOP, en vue d’une production de 200 000 barils de pétrole par jour (4);

- Mozambique : les projets gaziers participent à la déstabilisation et à la militarisation du Cabo Delgado, 550 familles ont été déplacées et privées de leurs moyens de subsistance (5);

- Myanmar : Total reste l’un des plus gros contributeurs financiers de la junte militaire, responsable d’une répression sanglante (800 morts depuis le coup d’Etat) (6) ;

- Arctique : Total prévoit de multiples projets d’énergies fossiles au cœur d’une région qu’il faudrait pourtant, et en toute logique, sanctuariser (7). A lui seul, le projet Arctic LNG 2 produirait l’équivalent de 535 000 barils de pétrole par jour.

- Grandpuits : 700 emplois sont menacés par le projet de reconversion de la raffinerie en « plateforme zéro pétrole », une stratégie de communication bien huilée de Total pour cacher la casse sociale (8).

Pour toutes ces raisons, nos associations – les Amis de la Terre France, Attac France, Extinction Rébellion, Notre Affaire à Tous, 350.org et Info Birmanie souhaitent marquer notre opposition à Total, sa stratégie de développement court-termiste et ses projets climaticides. Nous souhaitons également interpeller les actionnaires sur leur complicité tacite dans le désastre humain et environnemental qui découle des activités du groupe. Ils ne doivent plus rester dans un statuquo et un silence tout aussi lourds de responsabilités !

Cette action s’inscrit dans le cadre d’une coalition internationale de mouvements et d’ONG « Shale Must Fall » qui regroupe des pays de tous les continents dont de nombreux du Sud et qui lutte contre les énergies fossiles et ceux qui les financent.

Contacts presse :

Extinction Rébellion : Kuentin, 0611767206, presse@extinctionrebellion.fr

Amis de la Terre France : Juliette Renaud, 06 37 65 56 40, juliette.renaud@amisdelaterre.org

Notre Affaire à Tous : Cécilia Rinaudo, 06 86 41 71 81 cecilia@notreaffaireatous.org

Notes :

(1) https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021

(2) En 2020, quatorze collectivités territoriales et 5 associations (Notre Affaire à Tous, Sherpa, Eco Maires, France Nature Environnement et ZEA) ont assigné la multinationale en justice sur la base de la loi sur le devoir de vigilance pour l’enjoindre à prendre les mesures propres à prévenir les risques découlant de ses activités en réduisant drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre : https://preprod.notreaffaireatous.org/cp-contentieux-climatique-contre-total-premiere-victoire/ Voir également la tribune de Reclaim Finance, interpellant les actionnaires de Total en vue du vote sur le « plan climat » : https://twitter.com/Lucie_Pinson_/status/1397447108014362628

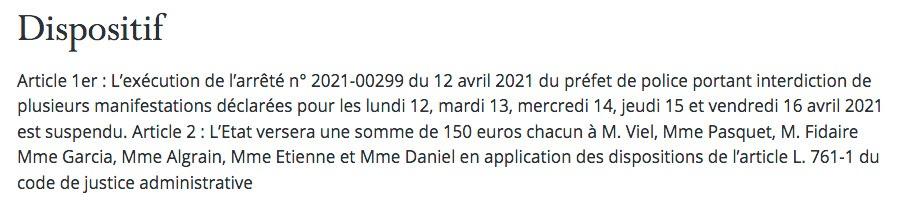

(3) Voir le signalement de Total par Sherpa et Notre Affaire à Tous auprès de l’Autorité des Marchés Financiers : https://preprod.notreaffaireatous.org/cp-notre-affaire-a-tous-et-sherpa-demandent-a-lautorite-des-marches-financiers-de-verifier-la-sincerite-des-informations-financieres-de-total-en-matiere-de-risques-climatiques/

(4) Pour ces projets en Ouganda et en Tanzanie, Total est poursuivi en justice en France par les Amis de la Terre France, Survie et 4 associations ougandaises. Pour en savoir plus : https://www.amisdelaterre.org/campagne/total-rendez-vous-au-tribunal/ Maxwell Atuhura, membre d’une des associations ougandaises, fait l’objet de menaces croissantes, il a été arrêté mardi 25 mai et est toujours détenu par la police ougandaise. Pour plus d’informations : https://www.amisdelaterre.org/communique-presse/ouganda-arrestation-et-detention-dun-defenseur-des-droits-mobilise-contre-les-projets-de-total/

(5) Voir la déclaration des Amis de la Terre France et Mozambique suite à la déclaration de « force majeure » par Total : https://www.amisdelaterre.org/total-abandonne-ses-responsabilites-avec-son-annonce-de-force-majeure-sur-le-gaz-du-mozambique/

(6) La suspension des versements de dividendes par la Moattama Gas Transportation Company Limited (MGTL) annoncée le 26 mai par Total ne concerne qu’une petite partie des paiements effectués à la junte. Dans un entretien récent, Alain Deneault revient sur le rôle de Total en Birmanie : http://www.info-birmanie.org/total-et-la-junte-birmane-8-questions-a-alain-deneault%ef%bb%bf/

(7) La semaine dernière, 350.org, les Amis de la Terre France et SumOfUs se sont mobilisés pour dénoncer les 700 millions d’euros d’argent public qui pourraient être alloués au projet Arctic LNG 2 de Total en Arctique russe : https://www.amisdelaterre.org/communique-presse/fonte-des-glaces-a-bercy-pour-denoncer-le-soutien-de-la-france-aux-projets-de-total-en-arctique/

(8) Plusieurs associations et syndicats, réunis dans le collectif « Plus Jamais ça », sont mobilisés aux côtés des travailleurs de Grandpuits : https://www.amisdelaterre.org/communique-presse/raffinerie-de-grandpuits-nouvelle-mobilisation-a-la-defense-pour-denoncer-le-greenwashing-et-la-casse-sociale-de-total/