Les impacts sanitaires des dégradations environnementales et du changement climatique sont multiples. Dans ce 10e numéro de IMPACTS – La revue de presse des inégalités climatiques, nous nous concentrons sur les pollutions de l’air, des sols et de l’eau et leurs répercussions sur notre santé. Nous l’avons vu, le coronavirus a joué le rôle de révélateur et d’accélérateur des inégalités. Après avoir étudié les liens entre crise sanitaire et crise climatique le mois dernier, nous revenons sur un enjeu de santé publique majeur : les pollutions et leurs impacts inégaux sur la santé des citoyen-nes. Bien que la pollution ne soit pas un impact climatique, elle nécessite d’être étudiée lorsque l’on traite des liens entre santé et environnement.

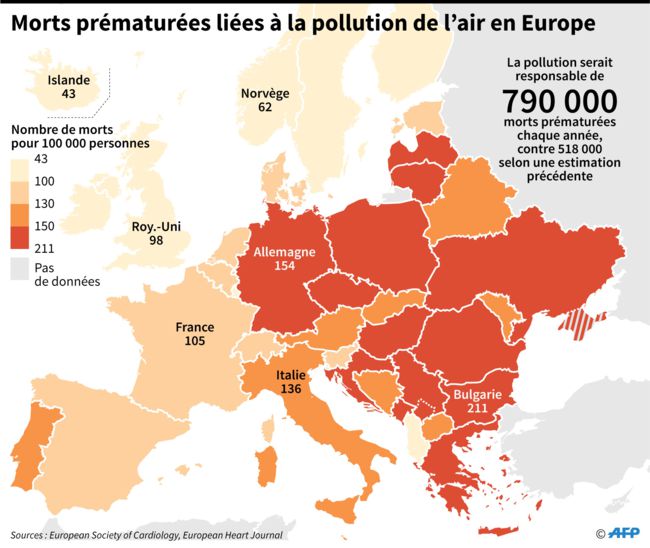

En France, la pollution de l’air engendre 48 000 décès prématurés par an. A l’heure de la crise sanitaire, les vulnérabilités dues à la pollution doivent être étudiées, surtout lorsqu’il semble que la pollution de l’air est un facteur aggravant dans la diffusion du virus du Covid-19. Pour l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE), la Lombardie et la Plaine du Pô, deux des régions les plus polluées d’Europe, ont été gravement touchées par le coronavirus. Face à ces chiffres et constats alarmants quelles conséquences sur les populations, leurs droits et les inégalités ?

Pour combattre les inégalités sociales climatiques et environnementales, il nous faut les connaître. C’est le sens de cette revue de presse élaborée par les bénévoles de Notre Affaire à Tous, qui revient chaque mois sur les #IMPACTS différenciés du changement climatique, sur nos vies, nos droits et ceux de la nature.

La pollution : une question sociale et environnementale

Certaines populations sont plus fragiles que d’autres et ont une sensibilité accrue à la pollution atmosphérique. Il s’agit des enfants, dont le développement de l’appareil respiratoire se poursuit jusqu’à 8 ans, des personnes âgées dont les défenses immunitaires sont amoindries (dans le monde, 75 % des décès attribuables à la pollution atmosphérique surviennent chez des personnes de plus de 60 an), ainsi que les asthmatiques et les personnes souffrant d’insuffisances respiratoires. Le nombre d’enfants asthmatiques a d’ailleurs doublé en vingt ans.

Les plus pauvres sont également les premières victimes de la pollution. Ils vivent dans des territoires plus exposés aux pollutions au dioxyde d’azote et au bruit. Les pollutions industrielles en particulier affectent en premier lieu les plus pauvres, parce que l’implantation d’industries pollueuses fait baisser les prix du logement, mais également parce que c’est dans les quartiers déjà habités par des populations défavorisées que l’on implante des industries polluantes.

Par exemple, selon Eloi Laurent “pour 1% de population d’origine étrangère en plus, une commune voit augmenter de près de 30% la probabilité de voir s’installer sur son territoire un incinérateur”. Les lieux de vie des plus pauvres étant plus souvent subis que choisis, ceux-ci sont plus exposés aux pollutions, se trouvant à proximité de routes, de décharges, de zones d’épandage etc.

Selon un rapport du CESE de 2015, les installations industrielles à risques sont réparties très inégalement sur le territoire français : quelques régions, qui concentrent souvent les plus hauts taux de pauvreté, en accueillent une majorité. C’est le cas du nord de la région parisienne, de la vallée de la Seine, des grandes agglomérations du Nord-Pas-de-Calais et des territoires modestes de la région marseillaise et des Outre-Mer.

Selon l’association Respire et l’OMS, les ménages à faibles revenus qui vivent dans des zones plus exposées et ont un accès limité aux infrastructures de santé sont aussi plus sensibles aux effets des pollutions de l’air. Le concept de justice environnementale aux Etats-Unis est d’ailleurs né, dès les années 1970, du constat que les inégalités dans l’exposition aux risques environnementaux étaient couplées d’une mise à l’écart des minorités raciales dans la conception et la mise en oeuvre des politiques environnementales.

De l’implantation de sites d’enfouissement de déchets dangereux à des déversements de déchets toxiques dans certains quartiers, ces phénomènes touchent d’abord et avant tout les minorités ethniques : Africain-Américains, Hispaniques, populations autochtones… Les personnes les plus impactées face aux diverses pollutions sont donc les plus vulnérables socialement : ouvriers par rapport aux cadres, femmes et enfants par rapport aux hommes… La lutte contre les dégradations environnementales doit s’allier avec la lutte contre les inégalités sociales. Car l’une ne peut aboutir sans l’autre.

La pollution de l’air

Les liens entre pollution de l’air et santé Selon Santé publique France, “Même à de faibles niveaux, l’exposition aux polluants peut provoquer, le jour même ou dans les jours qui suivent, des symptômes irritatifs au niveau des yeux, du nez et de la gorge mais peut également aggraver des pathologies respiratoires chroniques”. A plus long terme, et même avec des niveaux de concentration faible, les conséquences sur la santé peuvent être bien plus importantes : la pollution de l’air accroît les risques de maladies respiratoires comme la pneumonie, les maladies chroniques comme les cancers du poumon et les maladies cardio-vasculaires. Des normes et autorités de régulations existent à l’échelle nationale et européenne. En mars 2020, les Etats membres de l’Unions Européenne ont validé les mesures préconisées par la Commission notamment sur le durcissement des règles sur les limites de concentration des polluants (selon les recommandations de l’OMS).

AirParif a d’ailleurs réalisé un état des lieux des normes et régulations sur la pollution de l’air en Europe. Pourtant, ces directives sont peu souvent respectées.

Pollution de l’air subie au travail : les risques pour les travailleurs. Dans le métro, la pollution de l’air est encore trop peu prise en compte. A Paris par exemple, la RATP met en danger la santé des travailleurs et des usagers. En effet, sur les quais et dans les couloirs du métro, les taux d’exposition aux particules fines “oscillent entre 91 et 207 micro-grammes(µg)/m³ d’air pour les particules PM10”. Pourtant l’OMS a fixé le seuil critique à 50µg/m³ pas plus de trois jours par an, “car ces particules sont capables de pénétrer et de se loger profondément à l’intérieur du système respiratoire”. Alors qui est impacté par les particules fines PM10 et PM2,5 ? Les conducteurs bien sûr mais aussi les agents de manœuvre, les contrôleurs, les personnes au guichet, les agents de sécurité… Tous subissent une exposition démesurée à cette pollution dans leur environnement de travail quotidien.

Quelles conséquences sur la santé ? Selon les métiers, certaines personnes vont souffrir plus que la moyenne de cancers ou de maladies cardiovasculaires. Les inégalités d’exposition à la pollution au travail sont bien réelles. Par exemple, les “deux tiers des ouvriers déclarent respirer des fumées ou des poussières sur leur lieu de travail contre un cadre supérieur sur dix”. D’autres chiffres alarmants concernant l’exposition aux nuisances sonores ou aux risques infectieux ont été étudiés par l’Observatoire des Inégalités. Les inégalités sociales face aux risques environnementaux sont encore trop peu abordées. Pourtant, “Le travail c’est aussi le bruit, la chaleur, les poussières ou la manipulation de produits qui donnent le cancer. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’au cours des années récentes les écarts se sont accrus”.

Aujourd’hui, un salarié sur trois subit la pollution de l’air au travail. Ouvriers des usines, chauffeurs-livreurs, personnels des transports publics et privés, travailleurs confrontés à l’amiante, agriculteurs confrontés aux pesticides, éleveurs industriels, personnels des stations services. La liste est longue et les inégalités règnent.

Pollution de l’air liée à l’agriculture : les risques pour les travailleurs agricoles. Dans les métiers agricoles particulièrement, les risques d’exposition aux pollutions sont élevées. Face à la crise du coronavirus, le Ministère de l’agriculture a lancé un appel à volontaires pour rejoindre les exploitations agricoles en manque de main-d’oeuvre étrangère. En plus de contrats précaires, il s’agit là de métiers difficiles voire dangereux exercés par des personnes sans aucune expérience dans le secteur. En guise de protection, des combinaisons, lunettes et gants de protection sans aucune formation ni sur leur utilisation ni sur le degré de toxicité des produits auxquels les travailleurs sont exposés. Face à ces risques de pollutions liées aux pesticides, l’association Phyto victimes a été créée en 2011 pour “rendre justice aux professionnels victimes des pesticides, et lutter contre la sous-évaluation des conséquences sanitaires des pesticides”.

Pollution de l’air dans les ménages : les risques pour les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants sont également en première ligne face aux diverses pollutions. En effet, selon l’OMS, la pollution de l’air à l’intérieur des habitations concerne plus particulièrement les femmes. “Plus de la moitié des décès dus à la pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans peuvent être attribués à la pollution de l’air intérieur”.

La pollution de l’air dans les écoles doit aussi être étudiée. L’association Respire sortait en mai 2019 un rapport sur la pollution dans les établissements scolaires de région parisienne ainsi qu’une carte interactive à partir de données fournies par Airparif (qui a d’ailleurs sorti une carte sur l’impact des mesures de confinement sur la pollution). En septembre 2019, une étude de l’Alliance pour la santé et l’environnement rapportaient des expositions continues à la pollution atmosphérique dans six établissements scolaires parisiens. Des résultats inquiétants pour près de 1000 écoliers de la capitale.

Pollution de l’eau douce en France

L’impact de la pollution de l’eau est sous-estimé, selon la Banque mondiale. Dans son dernier rapport, l’institution se penche sur l’impact environnemental, sanitaire et économique de deux polluants universels, les nitrates et le sel. L’eau minérale est quant à elle plus épargnée par la pollution. Des tests ont détecté des résidus de pesticides, de phtalates et de médicaments dans ces sources pourtant réputées pures. Pollutions dues à l’agriculture L’agriculture est à l’origine des deux tiers de la pollution de l’eau potable en France. « Selon l’UFC-Que choisir, 1,7 million de Français reçoit encore une eau non conforme à la législation”. 69% des cas de pollution des eaux vient de l’agriculture. En cause ? Les pesticides qui représentent 60% de cette pollution agricole. En France, cette pollution touche environ 700 000 personnes, notamment dans le bassin parisien, le Nord, la vallée du Rhône et le Sud-Ouest.

Les pesticides se répandent notamment avec l’agriculture intensive. Bon nombre de rivières, de nappes phréatiques et de nappes souterraines sont déjà touchées en France. Le confinement n’a d’ailleurs pas empêché la pollution des rivières en Bretagne. Certains agriculteurs en ont profité pour faire de l’épandage à outrance. Pollutions dues à l’industrie La France est accusée par ses voisins belges de « négligence » pour avoir omis d’alerter sur une grave pollution fluviale qui a eu lieu le 9 avril. Qualifiée de « catastrophe environnementale », cette pollution émane de l’usine Tereos à Cambrai à partir de laquelle 100 000 mètres cubes d’eau de lavage des betteraves sucrières se sont déversés dans l’Escaut, asphyxiant tout sur leur passage. D’autre part, en Normandie, une usine du groupe Servier a aussi été à l’origine d’une pollution de l’eau. Plus de 20 000 personnes ont été privées d’eau potable après la découverte de N-Nitrosomorpholine dans un captage d’eau à Bolbec (Seine-Maritime). Enfin, nos médicaments polluent aussi les rivières. De plus en plus de résidus chimiques issus de traitements utilisés en médecine humaine et animale se retrouvent dans la nature et dans l’eau.

Pollution et confinement : quel bilan ?

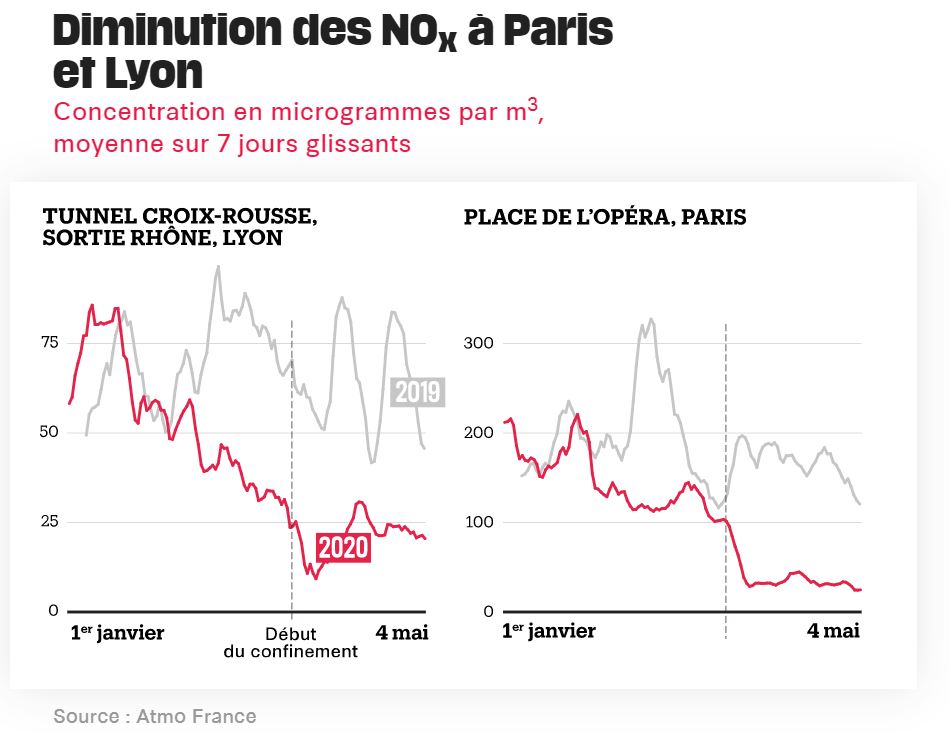

La qualité de l’air est l’un des enjeux majeurs à reconquérir dans nos villes. Si le confinement a permis, en un peu plus d’une semaine, de réduire la pollution de l’air dans l’agglomération parisienne de 20 à 30 % par rapport à un mois de mars « normal », selon un bilan provisoire publié par Airparif, cela ne doit pas cacher la réalité de la situation. Bien que la pollution due au trafic routier ait baissée durant le confinement, de nombreuses autres sources d’émissions polluantes sont, elles, restées actives. Cela explique des épisodes de pollution qui se sont déclarés dans diverses régions, comme dans le Nord, en Normandie, ou en Bretagne.

Les principales sources de pollution semblent être le chauffage au bois et l’activité agricole. Une procédure d’alerte pour pollution aux particules fines a d’ailleurs été enclenchée le 25 avril dans la Manche et en Seine-Maritime. Ce sont principalement les activités liées à l’agriculture, notamment les épandages, ou encore la combustion de la biomasse (brûlage de déchets verts) qui ont été responsables de ces dégradations de la qualité de l’air. Pendant le confinement, les agriculteurs ont bénéficié d’un changement de la réglementation sur les zones d’épandage qui leur a été très favorable : sous certaines conditions, les zones de non-traitement ont pu être réduites de 10 mètres à 5 mètres pour la ZNT en arboriculture, viticulture, petits fruits et de 5 mètres à 3 mètres pour les autres cultures… “Non seulement les gens, déjà inquiets pour leur santé, ne peuvent s’éloigner lorsqu’ils sont incommodés, mais le télétravail et le chômage leur laissent tout loisir d’assister, par la fenêtre, aux ballets des tracteurs”.

Toutefois, en réduisant la pollution de l’air, le confinement aurait tout de même évité 11 000 décès en Europe en un mois. En France, ce chiffre s’élève à 1230 sur la période du confinement, grâce à une réduction des concentrations en particules fines (moins 10% du niveau moyen) et de dioxyde d’azote (moins 40% du niveau moyen). Cela montre l’importance de considérer la pollution de l’air comme un réel problème de santé publique et de mettre en place des politiques ambitieuses pour réduire ses effets. Pour rappel, c’est chaque année en Europe plus de 400 000 morts prématurées à cause des particules fines et du dioxyde d’azote selon l’Agence européenne de l’environnement.

Dans Libération, on peut lire que la baisse de la circulation automobile a eu un effet sur la qualité de l’air notamment dans les zones denses où se concentrent les véhicules. Place de l’Opéra à Paris ou au tunnel de la Croix-Rousse à Lyon, “la concentration d’oxydes d’azote (NOx) a diminué drastiquement depuis le début du confinement”. Une diminution de 30% de la concentration de NOx a été enregistrée à Lille. A Nantes, le chiffre s’élève à 75% entre la 1ere quinzaine de mars et 2nde.

Autre type de polluants particulièrement nocifs, les particules fines n’ont quant à elles perdu en concentration que plus tardivement. En cause ? Chauffage au feu de bois et épandage d’engrais. “A Paris, c’est l’agriculture non-biologique qui était responsable du taux élevé”. La météo clémente des premières semaines de confinement a aussi favorisé cette concentration de particules PM10 et PM2,5.

Face à ces risques environnementaux : que peut la justice ?

Dans les tribunaux, ces dernières années, la faute de l’Etat a été reconnue à plusieurs reprises face à la pollution de l’air. Dès 2017, le Conseil d’Etat enjoignait le gouvernement de “prendre toute les mesures nécessaires” contre la pollution de l’air. En 2019, deux tribunaux franciliens ont également reconnu la faute de l’Etat.

Le tribunal administratif de Montreuil a jugé que celui-ci avait commis “une faute du fait de l’insuffisance des mesures prises en matière de qualité de l’air pour remédier au dépassement, entre 2012 et 2016, dans la région Ile-de-France, des valeurs limites de concentration de certains gaz polluants”. Puis, le tribunal administratif de Paris a donné raison à trois requérants, vivant à Paris depuis 20 ans et souffrant de pathologies respiratoires. Au niveau européen également, en 2018, la Commission européenne a renvoyé la France et 5 autres Etats membres devant la Cour de Justice de l’Union Européenne pour non-respect de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 sur la qualité de l’air.

Récemment, le 9 mars 2020, des parents d’élèves de l’école Michel-Servet à Lyon, accompagnés par Greenpeace (située à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, zone particulièrement polluée de la métropole) ont lancé une action en justice contre la ville, la métropole et l’Etat contre l’insuffisance de l’action pour lutter contre la pollution de l’air. Une autre action qui avait pour but de protéger les enfants d’une école, a elle connu une victoire récente. Il s’agit d’un recours déposé en janvier à la Cour Administrative d’Appel de Paris. La FCPE de Seine-Saint-Denis et l’association Vivre à Pleyel, accompagnées par GéoAvocats, demandaient qu’un projet d’échangeur autoroutier sur l’A86 à Pleyel soit revu afin que la concentration du trafic routier aux abords du groupe scolaire Pleyel/Anatole France soit réduite. Le 5 mai, le juge des référés a rendu son verdict suspendant l’arrêté du préfet d’Ile-de-France.

Enfin, en plein coeur de l’épidémie, l’association Respire avait déposé un référé-liberté au Conseil d’Etat sur les liens entre pollution de l’air et coronavirus en demandant “l’application immédiate des dispositions prévues (arrêté du 7 avril 2016) en cas de pic de pollution en particulier dans le cadre des activités agricoles, qui restent, en ces temps de confinement, cause de pollution”. L’association Respire demandait que soit reconnue la carence de l’État à réglementer les épandages générateurs d’ammoniac créant une pollution atmosphérique susceptible d’aggraver l’épidémie de coronavirus. Pour l’association, le rejet de la requête le 20 avril par le Conseil d’Etat va à l’encontre de la santé publique.

Quels liens entre pollutions et changement climatique ?

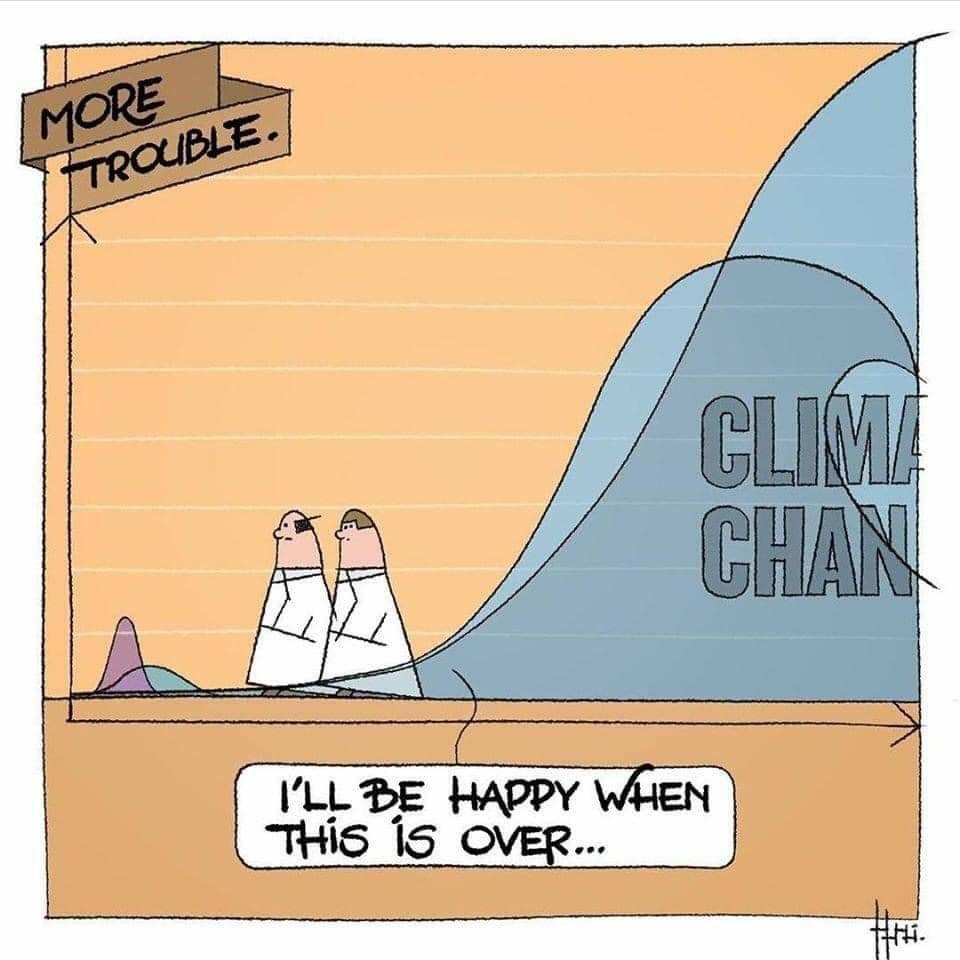

Si le dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre, n’atteint pas la santé humaine (dans les quantités usuelles), les liens entre polluants atmosphériques et changements climatiques existent bien. D’un côté, la pollution de l’air contribue au changement climatique. Certains polluants font actuellement l’objet de recherche sur leur rôle dans le réchauffement climatique : c’est le cas par exemple du carbone suie, émis par les moteurs à combustion, qui serait le deuxième facteur de réchauffement climatique dans le monde, après le CO2 (Voir le rapport complet de Airparif).

En retour, le changement climatique aggrave aussi la pollution atmosphérique. L’augmentation des températures favorisent la production d’ozone et les feux de forêts et augmentent la désertification (ce qui amplifie la présence de particules de sable dans l’air). “De plus, sous l’effet de la chaleur, certains gaz comme les composants organiques volatils et les oxydes d’azote (NO et NO2) se transforment en ozone (O3), un gaz irritant très puissant qui déclenche certaines maladies respiratoires et cardiovasculaires”. Enfin, le changement climatique est également la cause d’un allongement de la saison des pollens dans les pays du Nord et du déplacement de végétation dans de nouvelles zones ce qui favorise le développement des allergies.

D’ailleurs, en 20 ans, le nombre d’allergies liées au pollen a triplé dans l’Hexagone. Ce sont 20% des adolescents et plus de 30% des adultes qui sont touchés, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

L’association AirParif affirme donc que les actions pour lutter contre le changement climatique et les pollutions atmosphériques doivent être synchronisées, en particulier les politiques visant à réduire la consommation énergétique permettant de progresser sur les deux plans. “A l’inverse, certaines stratégies menées de manière indépendante pour réduire l’un peut voir un impact négatif pour l’autre : le chauffage individuel au bois, l’évaluation des véhicules uniquement sur le CO2…”.

En plein coeur de la crise sanitaire, les soignant-es ont voulu rappeler que la plus grande menace sur notre santé est le changement climatique, dans une tribune publiée le 9 mai par Reporterre. Notre droit à la santé est déjà gravement menacé par les dégradations environnementales. Il y a urgence vitale à agir.

Pollutions, santé et liberté d’informer

Informer sur les différentes pollutions, c’est bien évidemment s’attacher aussi à démontrer les responsabilités, en se basant sur des faits scientifiques et des enquêtes de terrain. Or, dans certains cas, cette liberté d’informer portée par des journalistes est mise à mal par certains secteurs industriels puissants. La bande-dessinée Algues vertes, l’histoire interdite retrace l’enquête menée par Inès Léraud en collaboration avec Pierre Van Hove sur les causes et conséquences des algues vertes en Bretagne, pollution due au secteur agroalimentaire. Malgré de nombreuses enquêtes sur plusieurs décennies et des preuves scientifiques à foison, peu de mesures sont prises contre la propagation de cette pollution. Ses conséquences néfastes pour la santé (pouvant entraîner jusqu’à la mort) ne sont aujourd’hui pas encore adressées par les pouvoirs publics.

78% des Européens pensent que les problèmes environnementaux ont un effet direct sur leurs vies quotidiennes et leur santé. Les impacts sanitaires des dégradations environnementales et du changement climatique sont multiples. Ces prochains mois, la revue de presse IMPACTS cette diversité de phénomènes.

19 février, à 18h30

19 février, à 18h30