Pour le quatrième numéro de la newsletter des affaires climatiques, Notre Affaire à Tous met en lumière les actions en justice pour le climat en Europe ! Du People’s Climate Case, à l’affaire Urganda aux Pays-Bas, en passant par la Norvège, l’Irlande et l’Autriche, nous montrons que le mouvement pour la justice climatique prend une place toute particulière dans l’Union Européenne.

L’ambition de cette newsletter ? Donner les moyens à toutes et tous de comprendre les enjeux de telles actions en justice face à l’urgence climatique ! Abonnez-vous pour recevoir, chaque mois, les actualités et informations sur ces affaires qui font avancer, partout dans le monde,nos droits et ceux de la nature face aux dégradations environnementales et climatiques : le combat qui se joue dans les tribunaux est bien celui de la défense des pollués face aux pollueurs, nouvel enjeu du XXIe siècle.

« Giudizio Universale », ou « jugement universel » en français est une campagne réunissant citoyens, scientifiques, juristes, associations, centres de recherche et médias indépendants, dont l’objectif est de former le premier recours contre l’Etat italien. Le collectif reproche à la politique de ce dernier d’être trop peu ambitieuse en matière de lutte de contre le changement climatique.

Ainsi, avec cette action en justice il est demandé au gouvernement italien de reconnaître la gravité de la situation et d’agir en conséquence. Egalement, le collectif demande au juge de caractériser les violation des droits de l’Homme que cause le changement climatique. Enfin, l’Etat italien doit se conformer aux Accords de Paris et aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par le GIEC. En 2007, le GIEC demandait aux pays développés de réduire leurs émissions de 25% à 40% d’ici 2020. Or, en 2017, les émissions de l’Italie n’avaient été réduite que de 17,4% par rapport à 1990. En somme, l’Italie est bien loin des objectifs fixés pour maintenir le réchauffement climatique sous le seuil de +1,5°C par rapport à la période préindustrielle.

Le 25 octobre 2018, Greenpeace Allemagne et plusieurs agriculteurs déposent un recours devant les juridictions administratives allemandes reprochant à l’Etat allemand de ne pas respecter ses obligations en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

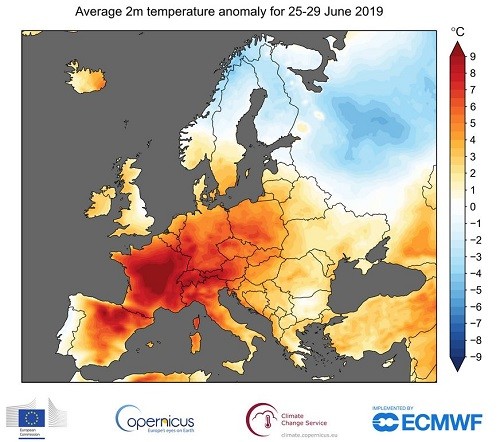

Le recours est porté par des familles d’agriculteurs biologiques, 13 personnes au total, qui subissent les conséquences du changement climatique. Ils ont subi des dommages suite aux inondations, grêles et vagues de chaleur. Leur préjudice s’évalue jusqu’à 50% de pertes de récolte au cours de l’année 2018 par rapport aux années précédentes. En plus de ces évènements météorologiques extrêmes de plus en plus forts et fréquents, les requérants résidant sur le littoral de la Mer du Nord appréhendent la montée du niveau de la mer. Enfin, ils relèvent tous un préjudice futur lié aux pénuries d’eau à venir. Ils reprochent à l’Etat Fédéral allemand une violation du respect de plusieurs dispositions fondamentales, dont la Loi fondamentale allemande et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, en ne respectant pas les obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le 2 février 2017, la Cour administrative fédérale autrichienne statue sur la construction d’une troisième piste d’atterrissage à l’aéroport de Vienne. Elle rejette l’autorisation environnementale approuvant ce projet au motif qu’il ne répondait pas à l’intérêt général. La cour innove en ce qu’elle reconnaît la protection de l’environnement comme composante de l’intérêt général : il était nécessaire, en l’espèce, de donner la priorité à la lutte contre le réchauffement climatique. Cela supposait de refuser la construction de la troisième piste qui eût induit des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. La cour fonde sa décision, entre autres, sur la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

Cependant, la Cour constitutionnelle annule la décision de la cour administrative fédérale au motif qu’il n’appartient qu’au législateur de définir ce qui relève de l’intérêt général.

En France, la température moyenne a augmenté d’environ 1,4°C depuis 1900. Cette augmentation a des conséquences dommageables tant pour l’environnement que la santé et la sécurité humaine. Or l’Etat français s’est engagé à respecter de nombreuses obligations relatives à la lutte contre le changement climatique. Ainsi, 4 associations (Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Oxfam France et Greenpeace France), ont assigné l’Etat français en justice devant les tribunaux administratifs. Elles demandent au juge d’enjoindre l’Etat d’agir, et de reconnaître un principe général d’obligation de lutte contre le changement climatique.

Le 17 décembre 2018, les 4 organisations adressent une demande préalable à l’Etat français, lui demandant d’agir pour atteindre les objectifs légalement fixés de lutte contre le changement climatique. Le 14 mars 2018, en l’absence d’une réponse satisfaisante par l’Etat, elles déposent un recours en carence fautive devant les juridictions administratives. Le recours en carence fautive sanctionne l’inaction de l’administration alors qu’elle se trouve tenue d’agir.

En 2015, la Fondation Urgenda, organisation de protection de l’environnement, et 886 citoyens néerlandais ont demandé aux juges de reconnaître un devoir de diligence qui s’imposerait aux Pays-Bas. L’enjeu de court-terme : le rehaussement des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 17 à 25% à horizon 2020 par rapport à l’année 1990. L’enjeu réel : l’instauration d’une obligation de protéger les citoyens et la nature du réchauffement climatique et des activités polluantes, au nom de la solidarité entre les citoyens néerlandais, avec les citoyens du monde, et avec l’ensemble du vivant.

Le 24 juillet 2015, le tribunal de La Haye a donné raison aux requérants. Il a souligné la « gravité des conséquences du changement climatique et du risque majeur qu’un changement climatique se produise ». Dans la foulée de cette décision, de très nombreux partis politiques se sont réunis pour proposer la loi climatique la plus ambitieuse des pays développés : en visant 95% de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. Le 9 octobre 2018, la Cour d’Appel de la Haye a confirmé cette décision historique : en se fondant sur la Convention européenne des droits de l’homme, elle a conclu que les droits humains devaient être protégés et que juges et citoyens avaient bel et bien leur mot à dire pour préserver ce droit essentiel.

10 familles européennes du Portugal, de France, d’Allemagne, d’Italie et de Roumanie, ainsi que des familles du Kenya et des Fidji, accompagnées par l’association de jeunesse Saminuorra de Suède, ont assigné le Parlement et le Conseil européen en mai 2018 devant la Cour de Justice de l’Union Européenne afin de voir reconnaître la responsabilité de l’Union pour son incapacité à protéger ses citoyens en ayant autorisé un niveau trop élevé d’émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2030.

Si le tribunal reconnaît dans son ordonnance du 8 mai 2019 les impacts du changement climatique comme menaçant les droits humains des plaignants, il déclare pourtant l’irrecevabilité de la requête en ce que les familles et les jeunes affectés par le changement climatique n’avaient pas le droit de recourir aux tribunaux pour contester les objectifs climatiques européens. Le 11 juillet 2019, les requérants ont fait appel de la décision du Tribunal de l’Union Européenne.

Dans cette affaire, les requérants veulent annuler le décret royal du gouvernement norvégien qui attribue des licences de production de pétrole dans la mer de Barents. Ils basent leur raisonnement sur des interprétations de l’article 112 de la Constitution norvégienne. Le tribunal ne les a pas suivies sur le fond mais a, en revanche, estimé qu’il découle des travaux préparatoires de l’article 112 de la Constitution un droit à l’environnement sain. Ce droit est opposable pour contester une décision publique.

La Cour rend sa décision le 4 janvier 2018 en faveur du gouvernement norvégien. Elle décide que l’article 112 de la constitution est une disposition légale, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée pour annuler une décision. Cependant, la décision dans cette affaire ne viole pas l’article 112 de la Constitution. Le juge estime en effet que le risque de dommage environnemental et climatique est suffisamment encadré. Les associations ont fait appel.

En juillet 2017, le gouvernement irlandais a publié un plan national d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à la suite de l’Accord de Paris, avec un horizon à 2050. L’association “Friends of the Irish Environment” a déposé un recours contre ce plan devant la Haute Cour Irlandaise au motif qu’il serait en contradiction avec le plan d’action climatique irlandais et la loi sur l’atténuation des émissions de carbone de 2015, la Constitution irlandaise ainsi que la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Les droits à la vie, à la vie privée et à la vie de famille qu’elle reconnaît sont particulièrement menacés. L’association demande à la Haute Cour d’enjoindre le gouvernement irlandais de mettre en place un nouveau plan. La Haute Cour Irlandaise a entendu l’affaire le 22 janvier 2019 et l’affaire est en cours d’examen.

Le lundi 4 mars 2019, le Tribunal de l’Union Européenne a été saisi par un groupe d’individus et d’organisations non-gouvernementales d’un recours en annulation qui concerne la qualification de la biomasse forestière en tant que carburant renouvelable dans la Directive de 2018 sur les énergies renouvelables révisée de l’Union européenne (connue sous le nom de RED II).

Les demandeurs soutiennent que RED II accélérera la déforestation massive et augmentera considérablement les émissions de gaz à effet de serre sans tenir compte des émissions de CO2 provenant de la combustion de bois. En effet, les centrales au bois émettent plus de CO2 par unité d’énergie générée que les centrales au charbon, mais RED II considère ces émissions comme nulles. Le traitement de la biomasse forestière en tant qu’énergie renouvelable à teneur en carbone zéro ou zéro dans RED I et RED II a augmenté et continuera d’augmenter la pression de la récolte sur les forêts d’Europe et d’Amérique du Nord afin de répondre à la demande croissante de biomasse au sein de l’Union Européenne.