Communiqué de presse, Paris, le 7 novembre 2024 – Une coalition d’ONG européennes demande à la Commission européenne d’engager des poursuites judiciaires contre la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie et la Suède en raison de l’illégalité de leurs plans nationaux pour l’énergie et le climat (PNEC).

Les ONG ont déposé des plaintes coordonnées qui s’appuient sur des preuves montrant que les plans de ces pays sont insuffisants et enfreignent les objectifs fixés par l’Union Européenne en matière de climat et d’énergie. Elles déplorent l’absence de mesures pertinentes et suffisantes pour faire en sorte que ces engagements de ne soient pas que des promesses, ainsi que l’absence de participation du public en amont pour élaborer des plans justes socialement.

Ces plaintes interviennent alors que seuls 14 pays ont soumis leur PNEC, 4 mois après la date limite du 30 juin 2024, et que les commissaires désignés pour l’énergie et le climat sont auditionnés par le Parlement européen en vue de leur confirmation. Les ONG affirment que ces plans tardifs et inadéquats compromettent à la fois les objectifs climatiques de l’UE et la transition juste et équitable promise aux citoyens.

La plainte visant la France est portée par Notre Affaire à Tous et fait état de manquements généralisés aux obligations européennes en matière de climat et d’énergie. L’association alerte également sur le caractère injuste des modalités de la transformation prévue par les décideurs français, qui compromet fortement sa réalisation et son acceptabilité.

Une augmentation prévue des émissions françaises entre 2024 et 2028

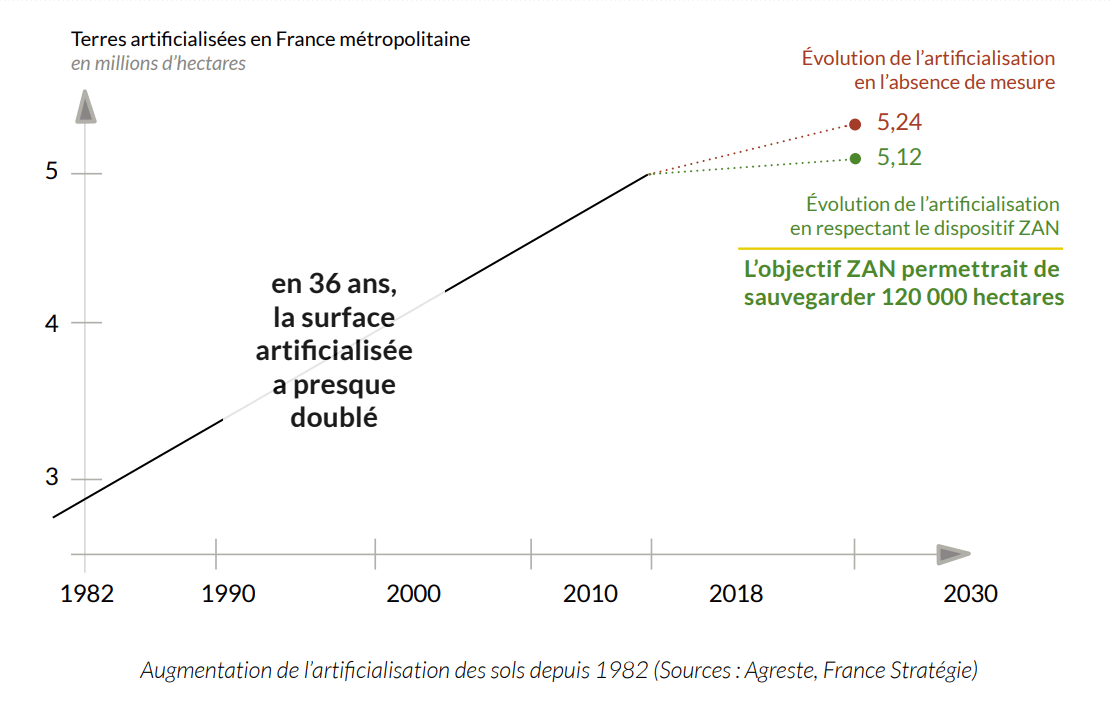

Si la France s’engage à diminuer ses émissions brutes plus fortement d’ici à 2030, passant de -40 à -50% par rapport à 1990, elle acte un renoncement inquiétant et illégal au regard des obligations européennes en termes d’émissions nettes, c’est à dire après absorption par les puits de carbone. La France acte en effet dans ses objectifs de l’effondrement des puits de carbone : sur le budget carbone 2024-2028, la quantité de CO2 absorbée par nos puits de carbone naturels passe d’un objectif de -42 à -8 MtCO2éq, contre -31MtCO2éq minimum exigé par l’Union européenne. La France prévoit donc en réalité une augmentation de ses émissions de CO2 (nettes) sur cette période.

Des mesures insuffisantes, déjà abandonnées ou en retard, transformant les objectifs en vaines promesses ?

Les secteurs des transports et des bâtiments, les plus mis à contribution dans la continuité de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 2, sont aussi ceux où les renoncements des gouvernements et du Parlement sont les plus flagrants en termes de mesures et de moyens financiers (coupes budgétaires à Ma Prime Rénov’ ou au plan Vélo par exemple). Concernant les objectifs de développement des énergies renouvelables, de nombreux projets ne sont pas encore lancés, alors que la France s’engage à atteindre 45% d’EnR dans sa consommation finale d’énergie en 2030.

Le fait que nombre de mesures mises en avant dans le PNEC font l’objet d’abandon, de retard ou de recul ces derniers mois montre un manque de sincérité du plan et questionne sur la capacité de la France à atteindre ces objectifs.

Un plan élaboré sans consultation du public, qui acte pourtant des choix de société injustes

Alors qu’elle a transmis son PNEC il y a plusieurs mois, la France est en cours de consultation publique sur ses autres documents de planification climatique (SNBC 3, PPE…). Or, certains des éléments soumis à cette consultation en cours figurent déjà comme des engagements dans le PNEC. Cette méthode jette un sérieux doute sur la prise en compte sincère des recommandations et avis des citoyens et des parties prenantes consultés actuellement.

Une véritable consultation semble pourtant indispensable au regard des choix de société injustes qui sont actés dans ce plan. Ainsi, la France assume de renoncer à lutter efficacement contre la précarité énergétique : le PNEC présente un objectif de diminuer les ménages en situation de précarité énergétique de 0,5% par rapport à 2022, passant de 11,6% de ménages à 11,1% en 2030, alors même que ces ménages vont être de plus en plus exposés aux aléas climatiques et énergétiques.

Citation de Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à Tous : “La France a le mérite d’avoir rendu sa copie mais elle n’est pas bonne. Le plan soumis ne fait que confirmer que la France ne constituera pas une locomotive permettant à l’Europe de tenir ses engagements en matière climatique. Ces renoncements répétés, comme ceux des autres pays ciblés aujourd’hui, vont décupler le coût financier, social et écologique du défi climatique pour les années à venir.”

La Commission a 12 mois pour répondre à ces plaintes.

Contacts presse

Justine Ripoll, responsable des campagnes pour Notre Affaire à Tous : justine.ripoll@notreaffaireatous.org

Adeline Paradeise, juriste Droit de l’environnement pour Notre Affaire à Tous : adeline.paradeise@notreaffaireatous.org