Note d’intention

De récentes études (1) sur le secteur aérien et sur la trajectoire des émissions du secteur ont mis en lumière le fait que, sans une diminution drastique du trafic aérien, les espoirs d’atteindre la neutralité carbone sont nuls. L’objet des propositions publiées par Notre Affaire à Tous est de donner une consistance juridique à ces revendications visant à réduire les émissions du secteur aérien.

Loin d’être exhaustives, les mesures proposées sont volontairement ambitieuses avec pour mot d’ordre « d’être à la hauteur ». Elles s’inscrivent dans une démarche globale. La régulation du secteur ne pouvant être l’apanage de quelques mesures sans être profondément inégalitaires, il est essentiel d’ouvrir le débat juridique autant sur la comptabilisation des émissions réelles du secteur de l’aviation civile que sur la possibilité des aides à la reconversion de celui-ci. Pour cela, la démarche “éviter, réduire, compenser” a été privilégiée. Si elle est lourde à mettre en place, cette démarche apparaît néanmoins réaliste. Il apparaît comme essentiel d’ouvrir le débat juridique autant sur la comptabilisation des émissions réelles du secteur de l’aviation civile que sur la possibilité des aides à la reconversion de celui-ci.

Ces propositions sont à destination de toutes celles et ceux qui trouveront bon de s’en saisir et Notre Affaire à Tous se tient à disposition pour les approfondir et les transformer en propositions législatives.

SE DOTER D’UNE VÉRITABLE STRATÉGIE PERMETTANT DE PLANIFIER LA BAISSE D’ÉMISSIONS DU SECTEUR AÉRIEN

Afin de pouvoir opérer sur l’aérien de manière législative, il est important de calculer objectivement ce que le secteur représente en émission. Aujourd’hui, la SNBC est trompeuse sur ce point : pour relever le défi de la neutralité carbone, il est essentiel d’y inclure la totalité des émissions induites par le secteur aérien.

Inclure les vols internationaux au sein de la stratégie nationale bas carbone

Les vols internationaux sont aujourd’hui en dehors de tous les calculs : par exemple, les émissions d’un Paris – New York ne tombent sous aucune comptabilité carbone nationale. Pourtant, ces émissions sont bien là. Dans une perspective de maîtrise des émissions du secteur aérien, il est donc nécessaire de les inclure dans les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

La Stratégie Nationale Bas Carbone vise aujourd’hui la neutralité carbone à un horizon 2050. En incluant les vols internationaux à hauteur de la moitié de leurs émissions de GES, la vision d’une neutralité carbone à cet horizon sera nécessairement remise en cause.

Dans un premier temps, il est envisageable d’établir un livret indépendant sur une SNBC propre au secteur de l’Aviation, (SNBC-A) afin d’évaluer à quel horizon il semble possible d’arriver à la neutralité de ce secteur. Dans un second temps, il s’agira d’intégrer ce livret au sein d’une seule et même stratégie.

En chiffres :

En respectant la même trajectoire de diminution des émissions des vols internationaux (17,9Mt CO2 en 2018) que la trajectoire pour les budgets carbone de la France, ces émissions devront baisser de 83% d’ici 2050, soit une baisse de 14,7Mt pour atteindre 3,2Mt émises annuellement.

Eviter de voler

Il s’agit tout d’abord d’éviter d’émettre des émissions de GES, comme le rappelle la séquence « Eviter Réduire Compenser » (ERC). Bien sûr, l’évitement induit la possibilité d’une solution de substitution, et celle-ci se doit d’être l’objet d’un fort développement en ce qui concerne la problématique aviation. Ainsi, l’interdiction de vols pouvant être évités est une mesure à développer de manière planifiée en commençant par les lignes où des alternatives ferroviaires sont préexistantes.

1. Interdire l’ouverture de lignes et d’infrastructures nouvelles

Dans un premier temps, il est essentiel de stopper l’accroissement du trafic aérien. Cette interdiction d’ouverture de nouvelles lignes permettra notamment de freiner le développement des aéroports de taille modeste.

Mesures d’accompagnement :

Il faudra réinvestir les subventions permettant l’extension actuelle de certains aéroports vers le plan de désenclavement déjà à l’œuvre en France métropolitaine, en permettant notamment de développer les infrastructures ferroviaires (voir LGV Caen-Paris).

Concrétisation juridique :

Une telle interdiction représente bien sûr une atteinte à la liberté de commerce. Néanmoins, comme le Conseil Constitutionnel l’a récemment rappelé, l’intérêt environnemental et de préservation du vivant peut primer sur cette première (2). Dans un contexte où l’augmentation des émissions du secteur est telle qu’elle représente une menace au droit à un environnement sain ainsi qu’aux principes protégés par la charte de l’environnement, il apparaît possible d’adopter une telle mesure.

La Loi Organique relative aux Lois des Finances (LOLF) en vigueur au moment de l’adoption devra être modifiée afin que les subventions dédiées à l’extension des aéroports soient redirigées vers le secteur ferroviaire.

Point sur les recommandations du Haut Conseil pour le Climat :

Le Haut Conseil pour le Climat a recommandé que des objectifs de réduction des émissions de l’aviation civile internationale soient intégrés aux stratégies nationales (3) :

« Ces objectifs ne couvrent pas toute la responsabilité de la France compte-tenu de l’importance de ses importations, qui s’ajoutent aux émissions nationales pour former l’empreinte carbone de la France. Les objectifs concernant les transports internationaux, aériens et maritimes, devraient être intégrés et élevés au même niveau que les objectifs nationaux »

2. Préparer un plan de fermeture des lignes internes (prioritairement les liaisons radiales)

Il est essentiel que la baisse de trafic, ainsi que le développement des solutions de report, soient planifiés. En effet, empêcher l’ouverture de nouvelles lignes permettra d’endiguer l’augmentation des émissions, mais il faudra aller plus loin afin de les réduire durablement. Ainsi, il faut construire à un horizon 2030, un territoire national qui puisse se passer de liaisons aériennes.

Dans un second temps, il s’agira d’arriver à un trafic qui serait essentiellement composé de liaisons entre capitales. En effet, une liaison Paris – Milan ou Paris – Turin n’est pas indispensable lorsqu’un Paris – Rome existe et qu’une liaison ferroviaire permet de rejoindre ces villes depuis la capitale. A l’horizon 2040, il faut penser cette modalité sur plusieurs territoires afin qu’en Europe il ne subsiste que quelques hubs aériens et que soit construit un maillage ferroviaire conséquent. Les subventions massives perçues par les moyens et petits aéroports régionaux (aujourd’hui largement déficitaires sans ces aides) devront être fléchées et un pourcentage croissant devra être alloué à la reconversion des personnels.

Concrétisation juridique :

Une baisse progressive du nombre de trajets internes semble profondément porter atteinte à des droits acquis. C’est pour cela qu’il est important que cette fermeture de lignes soit planifiée et intégrée à une stratégie globale telle que la SNBC portant sur le secteur de l’Aviation. Dès lors, les mesures et planifications telles que les fermetures de lignes entrant dans l’objectif de neutralité carbone du secteur fixé législativement seraient légales car prises en application de la SNBC.

En chiffres :

La mise en place d’une telle mesure représenterait une baisse de 2,3 MtCO2 dont 1,12Mt pour les liaisons radiales. On estime en effet au regard des données de la DGAC que le trafic intérieur représente un total de 2,3Mt CO2/an et que les liaisons radiales représentent près de la moitié de ce chiffre, soit 1,12Mt CO2/an.

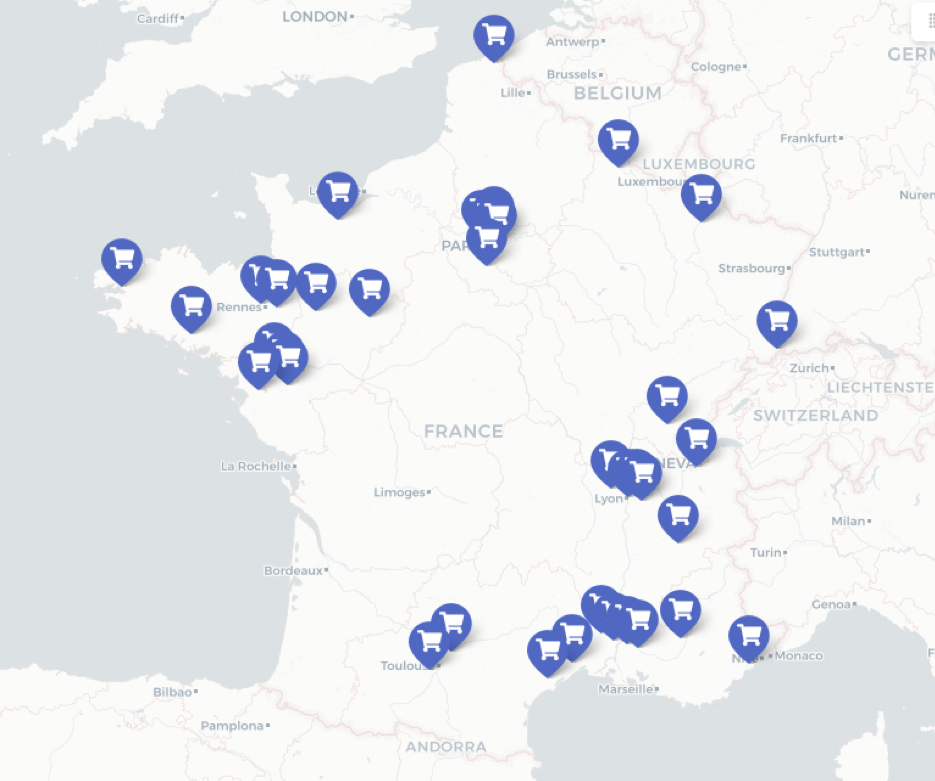

3. Supprimer les lignes où le gain de temps sur le trajet avion est inférieur à 4H

Le calcul du gain de temps s’opère ainsi : Tvoyage en train + 30 minutes – Tvoyage en avion + 2h = Tgagné (les ajouts de 30 minutes et 2h représentant les temps d’anticipation). Cette base de calcul semble d’ores-et-déjà peu sévère au vu du fait que les aéroports sont, dans la majorité des cas, bien plus éloignés que les gares des domiciles ou destinations des voyageurs.

Des subventions aux voyageurs professionnels fréquents sur ces lignes (où l’Etat s’engagerait par exemple à rembourser 50% de l’écart de tarif entre les anciens trajets en avion et les trajets en train) permettraient de faciliter l’acceptation de cette mesure. Cette mesure étant transitoire, le taux de remboursement sera revu à la baisse chaque année, d’autant que les mesures suivantes visent à diminuer le prix des billets de trains. A côté de cela, un large plan de subventions doit donc accompagner le développement ferroviaire sur lequel se reporteront une grande partie des voyages. Ce plan visera à baisser les tarifs mais aussi à permettre la circulation de trains plus nombreux ainsi que le développement des Lignes à Grande Vitesse (LGV) prioritairement sur les tronçons correspondant aujourd’hui à des liaisons radiales.

Concrétisation juridique :

Une proposition de loi semblable a déjà été portée devant l’Assemblée Nationale (4).

Il semble important de reprendre une logique similaire consistant à réaliser une liste exhaustive des vols devant être supprimés. Cette mesure peut donc faire l’objet d’une proposition législative visant à réformer le secteur de l’aérien ou être intégrée directement à la Stratégie Nationale Bas Carbone – Aviation et ses décrets d’application.

En chiffres :

Cette mesure reviendrait à fermer la quasi-totalité des lignes domestiques ainsi que les lignes vers les destinations frontalières (Genève, Bruxelles, Luxembourg, etc.) soit entre 3 et 4 Mt/an.

4. Accompagner la reconversion du secteur aérien

Une aide à la reconversion du secteur de l’aviation et notamment des personnels des aéroports régionaux dont les liaisons radiales auront été supprimées devra être mise en place.

Cette aide ne serait pas un ajout, mais reviendrait à consacrer 25 % des subventions versées par l’Etat aux aéroports régionaux à la reconversion de leurs employés. Les syndicats devront être pleinement associés à l’élaboration des mesures mises en place dans le cadre de la reconversion. De manière générale, au vu des nombreux secteurs qu’il s’agira de transformer pour opérer la transition écologique, il semble pertinent qu’un organisme soit créé dont la mission serait de former les employés à de nouveaux métiers (si nécessaire) et de leur trouver prioritairement des emplois compatibles avec les enjeux de transition.

Concrétisation juridique :

Il sera nécessaire d’opérer une modification de la loi des finances en vigueur au moment de l’adoption des mesures, afin que celle-ci redirige une partie des subventions au secteur aérien vers la reconversion et qu’une aide supplémentaire soit attribuée au développement ferroviaire.

En chiffres :

Les aides publiques au transport aérien en France métropolitaine sont chiffrées à 505 millions d’euros par an, d’après l’évaluation présentée le vendredi 11 janvier 2019 par la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) (5). Au sein de ces 505 millions, 355 relèvent de l’exonération sur la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) dont bénéficient les vols intérieurs. D’autre part, les aéroports bénéficient aussi d’aides de l’Etat et des collectivités s’élevant à 170 millions. Parmi ceux ci, 95 millions sont versés afin de compenser les pertes des aéroports les plus modestes. La Fnaut conclut qu’il serait plus stratégique de fermer nombre d’entre eux.

Réduire les vols

Aujourd’hui, 28% du trafic est induit par les déplacements professionnels, qui sont aussi un rouage majeur dans le système de fidélité des miles (6). Après la crise du COVID-19, il apparaît que le travail à distance est une solution viable et que parcourir le monde pour des motifs professionnels n’est pas toujours pertinent.

1. Instaurer un quota km par employé pour toutes les entreprises françaises

Ce quota sera fixé sur la base des voyages effectués par l’entreprise sur l’année précédente et ensuite actualisé sur le nombre d’employés qui travaillent aujourd’hui dans l’entreprise. Une fois ce quota établi, l’entreprise devra s’engager à faire baisser le nombre de kilomètres parcourus en avion par employé de 75% d’ici 2040.

Mesures d’accompagnement :

Le report modal devra être favorisé, dès qu’il est possible, par une aide permettant l’allégement du coût des abonnements “pro” ou “grand voyageur”. Les entreprises verront donc une partie de ces abonnements subventionnés en fonction du nombre d’abonnements contractés après l’entrée en vigueur de la mesure. Cette subvention serait opérée sous forme “d’offre” par l’opérateur ferroviaire proposant l’abonnement. D’autre part, on peut imaginer la subvention de formations à l’utilisation des outils numériques au travail, afin de permettre aux entreprises de former leurs employés à l’utilisation des moyens de communication visioconférence ou autres outils collaboratifs à distance.

Concrétisation juridique :

L’objectif des 75% à l’horizon 2040 devra figurer au sein de la Stratégie Nationale Bas Carbone – Aviation sous forme de décret ou d’une législation visant à réformer le secteur de l’aviation. Ainsi, l’objectif pourra être modifié en fonction de l’objectif global que se fixe la stratégie.

Cet objectif fera l’objet d’une planification s’inscrivant au sein du plan de vigilance de l’entreprise. Ainsi la loi sur le devoir de vigilance se verra modifiée. A l’article L225-102-4-I du code du commerce, définissant le contenu du plan de vigilance, un alinéa sera ajouté, faisant figurer la planification en terme de baisse de km/employé afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi. S’agissant de la concrétisation des mesures d’accompagnement, il s’agira une fois encore d’une modification des subventions. Celles-ci seront redirigées vers l’opérateur ferroviaire proposant les abonnements les plus avantageux, permettant à cet opérateur de subventionner auprès des entreprises un pourcentage des abonnements.

En chiffres :

Une telle mesure reviendrait à obtenir l’économie de 5 MtCo2/an en comprenant les mesures similaires pour les fonctionnaires vues précédemment. Ces chiffres s’obtiennent en réduisant de 75% la part des émissions imputables aux déplacements professionnels.

Détail du calcul : Les voyages professionnels représentent 28% du trafic (28% de 22,7Mt CO2 = 6,36). Réduire ces voyages de 75% revient à réduire de 4,77Mt CO2 (0,75*6,36) et les réduire de 90% permetrait de diminuer de 5,72Mt CO2 (0,9*6,36). AInsi, les émissions annuelles évitées par cette mesure se situeraient entre 4,77 et 5,72 Mt CO2 / an selon les données de la DGAC pour l’année 2018.

2. Supprimer les mécanismes de promotion de l’avion

Afin d’envisager une baisse du trafic, il est nécessaire d’éviter toute mesure pouvant être une incitation, comme les miles et la publicité visant à promouvoir des voyages à moindre coût.

De tels mécanismes sont usuels. On les retrouve notamment sur des produits présentant un risque pour la santé comme l’alcool fort.

Mesures d’accompagnement :

Les miles acquis au moment de l’adoption de la législation par les voyageurs seront perdus.

Concrétisation juridique :

Si l’on peut penser de prime abord qu’il serait difficile de proscrire un mécanisme commercial à la main des entreprises privées, certains produits se voient pourtant prohibés à la publicité ou aux programmes de fidélité tels que l’alcool ou le tabac, sous des motifs de santé et sécurité publique. Dès lors, au vu de la menace que le secteur de l’aviation fait peser sur le vivant, il doit pouvoir entrer dans cette catégorie et se voir à son tour prohiber ces moyens d’incitation.

Une telle proposition pourra faire l’objet d’une codification au sein du code de la Santé Publique (voir article L3323-2 sur la publicité portant sur les boissons alcoolisées), ou directement au sein du code de l’aviation ou de l’environnement. De plus, les mesures actuelles poussées dans le cadre de l’adoption de la loi sur l’audiovisuel devraient être l’occasion de poser l’amorce de cette mesure.

Comme le rapportait en février 2020 le site web du média « La Tribune » (7) :

L’autorité britannique de régulation de la publicité (ASA) a annoncé, mercredi 5 février, avoir interdit des publicités diffusées par Ryanair en septembre 2019 dans la presse écrite, à la radio et à la télévision. Le régulateur a jugé que le transporteur à bas coût a induit en erreur les consommateurs en se présentant comme la compagnie ayant les plus faibles émissions de CO2 en Europe parmi les grandes compagnies aériennes. Or l’ASA a estimé qu’il était difficile de définir ce qu’est une « grande compagnie aérienne » et que les consommateurs pourraient avoir l’impression de moins contribuer aux émissions carbone, ce qui ne peut pas être prouvé”.

COMPENSER DE MANIÈRE HOMOGÈNE ET CONCERTÉE

Pour les vols qui restent nécessaires, il est essentiel (comme certaines compagnies s’y sont engagées), de compenser leurs émissions. En effet, la séquestration carbone est un phénomène complexe et les ressources forestières (ainsi que les territoires pouvant être convertis en réserves forestières) ne sont pas infinies, ainsi il apparaît évident que l’Etat établisse une stratégie globale concernant la compensation.

1. Établir à l’échelle nationale les principes de la compensation

Le calcul de la compensation se fera sur une logique de « SCOPE 2 », prenant donc en compte les émissions en amont du vol qui sont dues à l’acheminement, la maintenance de l’engin de vol ainsi que les émissions indirectes liées à la production d’énergie (kérosène notamment) utilisée par les avions. Au sujet de la compensation des vols, il s’agira de l’intégralité des vols internes ainsi que de la moitié des vols internationaux atterrissant ou décollant sur le territoire. Les modalités de calcul seront posées par décret. La compensation sera donc établie selon les mêmes modalités pour toutes les compagnies opérant sur le territoire national.

Mesures d’accompagnement :

La compensation doit nécessairement être mise en œuvre. Néanmoins ses modes de calculs et nos capacités à la rendre opérationnelle peuvent être longs à mettre en place. Ainsi, la compensation fait entièrement partie de la SNBC-A dans le sens où elle est un levier pour diminuer les émissions du secteur même si des mesures transitoires consistant à compenser dans un premier temps de manière privée pourraient être envisagées.

Concrétisation juridique :

Le système de compensation doit être établi de manière indépendante. Un comité devra en être responsable. Les modalités de calcul une fois pensées par le comité devront être posées par décret en application de la Stratégie Nationale Bas Carbone – Aviation ou d’une loi plus spécifique relative à l’impératif de compensation. Le calcul des émissions sera effectué selon le mode opératoire de l’étude d’impact (article L122-1 du code de l’environnement), les aéroports en seront les opérateurs à l’échelle de leur infrastructure, compilant ainsi les émissions de chaque compagnie opérant en leur sein.

L’autorité environnementale émettra ensuite un avis sur chacun des dossiers, qui pourra être assorti de demandes de précisions aux opérateurs ou directement aux compagnies. Chaque dossier sera ensuite remis au comité chargé de la compensation aérienne.

Constat :

Libération publiait sur son site un article « la compensation, fausse solution » (8) : « Aujourd’hui, ce sont même les compagnies aériennes – qui ne paient aucune taxe sur le kérosène qu’elles consomment, rappelons-le – qui sollicitent directement les voyageurs afin de compenser. Voilà pour la théorie. Concrètement, une expérience simplissime permet d’observer que les calculs diffèrent selon les sites que l’on choisit. »

La compensation ne doit en aucun cas être la première solution vers laquelle se tourner. Le suivi de la séquence ERC est essentiel. Néanmoins, dans ce cas extrême, la compensation ne peut être laissée aux mains des entreprises privées.

2. Opérer la compensation à la manière d’un service public

Afin d’assurer la transparence et le suivi de la compensation, un comité institué par l’Etat sera chargé de collecter la participation des compagnies aériennes à la compensation de leurs émissions.

Ce comité sera alors chargé de planifier cette compensation, de la contrôler et de s’assurer de son efficacité. Ce fond collectera les montants de la compensation auprès des compagnies aériennes qui seront ensuite investis dans la compensation des émissions du secteur aérien.

La stratégie de compensation de la France sera co-rédigée par le Haut Conseil pour le Climat (HCC) et le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD), puis adoptée sous forme législative. Les membres ayant participé à cette rédaction formeront ensemble le comité de suivi de la compensation.

Mesures d’accompagnement :

La stratégie de compensation étant une composante forte de la Stratégie Nationale Bas Carbone – Aviation celle-ci doit y être intégrée. De nombreux décrets d’application seront à prévoir et il s’agira de rendre la stratégie la plus concrète possible en définissant les pourcentages de fonds allant par exemple à la foresterie, aux projets innovants permettant une économie carbone ou encore aux subventions de modes de transports alternatifs. Le comité devra garantir la transparence sur l’utilisation du fond et sera épaulé par le CESE dans cette tâche.

Concrétisation juridique :

L’utilisation du fond de compensation par le comité fera l’objet d’une adoption législative comme un volet particulier de la Loi Organique relative aux Lois de Finances. Néanmoins, il est à préciser que l’établissement de ce volet demeurera la compétence du comité, les amendements ne pourront ainsi s’y faire que dans l’esprit de la compensation.

Constat :

La présidente d’Air France déclarait en janvier 2019 : « Nous allons financer des projets de plantation d’arbres, de protection de forêts, de transition énergétique ou encore de sauvegarde de la biodiversité ».

Avons-nous envie de laisser aux compagnies le choix des projets de compensation ? Derrière ces « organismes certifiés » c’est bien un nouveau chantier du greenwashing qui s’est ouvert.

3. Créer un comité de conseil et de suivi de la compensation

Le travail d’établissement du mode de calcul, de planification et de suivi du mécanisme de compensation doit être établi par un comité indépendant.

Un tel comité sera composé de membres du Haut Conseil pour le Climat (HCC), du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ainsi que des experts indépendants et des représentants des services RSE des opérateurs aéroportuaires (qui resteront une part non conséquente du comité).

Le comité sera aussi chargé de rendre des rapports afin que la compensation et son suivi se fassent de manière transparente. Le comité participe à l’élaboration de la Stratégie Nationale Bas Carbone – Aviation. Il pourra de la même façon rendre des avis sur la mise en œuvre de la stratégie.

Mesures d’accompagnement :

Un tel comité sera pilote de la stratégie compensation ainsi que pour une grande part responsable de la Stratégie Nationale Bas Carbone – Aviation. Dès lors, son établissement et ses fonctions doivent être posés clairement avant que le comité ne soit opérationnel. Ainsi, dans un premier temps, le Comité pourra se composer de membres du HCC et du CGEDD qui élaborent les méthodes de calcul unifiées de la compensation avant de se saisir pleinement de leurs prérogatives.

Concrétisation juridique :

- L’instance du comité de suivi de la compensation verra sa création et son mode de fonctionnement codifiés au sein du code des transports.

- Il sera pleinement intégré à l’élaboration de la Stratégie Nationale Bas Carbone – Aviation.

- Les prérogatives et compétences de l’instance seront à détailler par règlement.

Constat :

Dans l’ouvrage « La compensation carbone : illusion ou solution » (10), Augustin Fragnière note à ce sujet que « Déléguer la résolution des problèmes est devenu pour les pays développés un réflexe conditionné, en même temps qu’une forme de déni de la réalité ».

Dès lors, un tel système « légitime un transfert de responsabilité des plus riches vers les plus pauvres ». Il est essentiel de considérer la compensation comme la dernière solution (voir l’étude du cabinet B&L Évolution).

AGIR À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

Cette autorité à l’échelle européenne permettra une vue d’ensemble sur le secteur aérien européen. En termes de baisse d’émissions, il est essentiel d’adopter le spectre géographique le plus large dans une volonté de cohérence.

1. Créer une autorité de transparence sur l’aviation

Il est essentiel qu’une instance européenne soit d’ores-et-déjà établie pour rendre compte des émissions à ces échelles et coordonner les efforts vers une neutralité carbone européenne prenant le secteur de l’aviation en compte.

Cette autorité à l’échelle européenne permettra une vue d’ensemble sur le secteur aérien européen. L’autorité sera donc en charge d’évaluer les moyens de compensation mis en place par chaque pays mais aussi la nécessaire baisse du trafic à venir et les capacités de compensation du trafic restant.

Mesures d’accompagnement :

La mise en place de cette autorité ne devrait pas poser en elle-même de problème. Elle établira des guides de reporting et effectuera les recherches nécessaires afin d’obtenir les données des pays membres.

Concrétisation juridique :

Une telle autorité devra être composée d’experts ainsi que de membres des commissions chargées de la compensation au sein des Etats membres et des membres de la future instance européenne pour le climat (voir Climate Law en gestation). Elle aura le pouvoir de saisir les États afin d’obtenir les documents nécessaires à sa tâche. Une telle institution répond aux principes d’information en matière environnementale et de transparence véhiculés par la convention d’Aarhus. L’autorité sera compétente pour évaluer la mise en place du système CORSIA au sein de l’Europe.

Constat

A l’échelle des Nations Unis, le système Corsia prochainement en place a pour but de réguler les émissions du secteur de l’aérien. Néanmoins, des débats ont eu lieu au sein de l’Europe quant à l’année de référence pour comptabiliser les émissions, notamment en relation avec la baisse de transports liée à la crise sanitaire. Certains eurodéputés ont pu exprimer leurs inquiétudes face à la Commission Européenne qui se range à ce sujet à l’avis des compagnies. Il est essentiel que ces décisions stratégiques pour l’environnement soient chiffrées en termes d’émissions sur le territoire et soient prises de manière transparente.

2. Faire du train de nuit un service public européen

Face à la baisse du trafic aérien qui est nécessaire, le report modal est essentiel. L’Europe est un territoire avec un maillage ferroviaire fort et fait de la circulation entre les Etats membres un élément essentiel de sa construction.

Dès lors, les déplacements entre les Etats membres doivent être maintenus. Les trains de nuit doivent être sortis de la concurrence afin d’assurer un service public de déplacement sur les trains de nuit parcourant l’Europe.

Mesures d’accompagnement :

Il s’agira de revaloriser un secteur aujourd’hui à l’abandon. De nombreuses associations œuvrent d’ores-et-déjà à la valorisation du train de nuit et seront associées et consultées afin de réaliser un plan de relance du secteur.

Concrétisation juridique :

La Climate Law européenne est apte à porter cette nécessité du report modal. Néanmoins, si ce n’était pas le cas, il paraît essentiel de faire adopter à l’échelle européenne un plan de refonte des transports européens.

En chiffres

Avec une alternative en train possible pour la majorité des destinations européennes (hors destinations enclavées ou insulaires), on arrive avec un taux de report modal de 50% et ainsi à 2,3Mt CO2 évitées tous les ans.

3. Instaurer une taxe kilomètre subventionnant le report modal

Si une telle taxation a été envisagée afin de peser sur le kérosène, il semble plus efficace de l’imposer au kilomètre.

Cette taxe sera européenne et pèsera directement sur les compagnies effectuant des vols au sein du territoire européen. Les fonds constitués par le prélèvement de cette taxe subventionneront directement le service public européen des trains de nuit.

Mesures d’accompagnement :

Cette taxe sera définie par tranches kilométriques afin d’éviter de favoriser les vols de courtes distances.

Une taxe par mouvement pourra être envisagée dans cette même optique, voire en rehaussant simplement les tarifs aéroportuaires des atterrissages et décollages. Le montant de la taxe kilométrique sera en premier lieu d’un montant considéré comme « bas » et sera majoré dans le temps afin d’accompagner les mesures de réduction du trafic aérien et de rapporter suffisamment afin de permettre le report modal.

Concrétisation juridique :

La mise en place de cette taxe européenne peut se faire via la Climate Law et son montant sera alors fixé par le « Conseil Européen pour le Climat » qu’elle instaure (“Panel” voir Climate Law), mais peut aussi faire l’objet d’un règlement indépendant.

Le fond pour le service public européen des trains de nuit verra ses objectifs de développement fixés au sein de chaque pays en application d’une directive visant à repenser la mobilité européenne.

Constat :

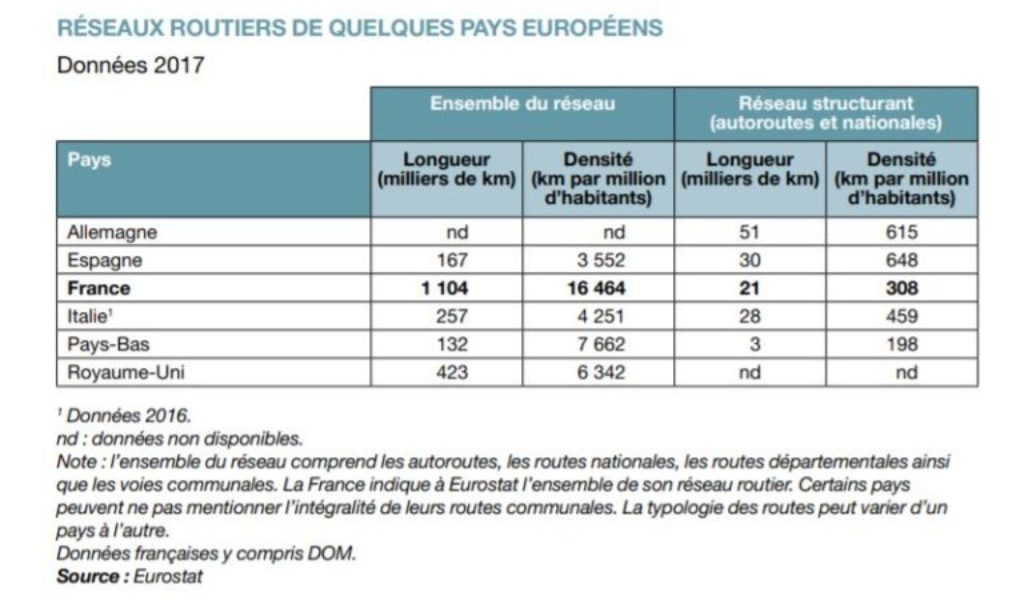

Un rapport sur le maillage aéroportuaire français rappelle que (11) : « La taxation des externalités du trafic aérien serait de nature à avoir des impacts importants sur l’activité des aéroports. L’initiative de la Norvège d’introduire en 2016 une taxe environnementale (80 couronnes soit 8,6 €) s’est traduite par la suppression d’une quinzaine de liaisons par la société Ryanair et la fermeture de l’aéroport de Moss-Rygge en novembre 2016 qui accueillait sa base norvégienne (4 Boeing 737- 800). »

En France, le carburant utilisé pour les vols intérieurs est totalement exonéré de taxe sur la consommation énergétique, au même titre que le carburant utilisé pour les vols internationaux. Le transport aérien bénéficie de surcroît, comme transport de voyageurs, d’une TVA à taux réduit de 10 %. Instaurer une taxe kilométrique, ou sur le nombre de mouvements, permettrait indirectement de taxer le kérosène consommé par les avions qu’ils soient domestiques ou internationaux.

Notes de bas de page :

- Propositions du Shift : “Crise(s), climat : préparer l’avenir de l’aviation”, Etude B&L évolution “Peut on (encore) prendre l’avion ?”

- Décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel admet pour la première fois que la protection de l’environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui permet au législateur de motiver une restriction à la liberté d’entreprendre

- Haut Conseil pour le Climat, Rapport annuel 2020 “Redresser le cap, relancer la transition”, https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-annuel-2020/

- Proposition de loi nº 2005 visant à remplacer les vols intérieurs par le train http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2005_proposition-loi

- Les aides publiques au transport aérien Aéroports et compagnies aériennes, Jacques Pavaux, FNAUT, 11 janvier 2019, https://www.fnaut.fr/actualite/communiques-de-presse/712-les-aides-publiques-au-transport-aerien

- Enquête nationale des passagers aériens (ENPA), 2015-2016, https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/enquete-nationale-des-passagers-aeriens-enpa

- Au Royaume-Uni, Ryanair accusé de « greenwashing » pour des publicités mensongères sur l’environnement, https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/au-royaume-uni-ryanair-rattrape-par-des-publicites-mensongeres-sur-l-environnement-838804.html

- Compenser ses voyages en avion, une fausse solution ? https://www.liberation.fr/planete/2018/10/20/compenser-ses-voyages-en-avion-une-fausse-solution_1684614

- Pollution : Air France va «compenser 100% des émissions de CO2» de ses vols intérieurs, https://www.leparisien.fr/economie/pollution-air-france-va-compenser-100-des-emissions-de-co2-de-ses-vols-interieurs-30-09-2019-8163513.php

- Aurélien Bernier, « Augustin Fragnière, 2009, La compensation carbone : illusion ou solution ?, PUF, 208 p. », Développement durable et territoires [En ligne], Lectures (2002-2010), Publication de 2009, mis en ligne le 20 janvier 2010, consulté le 21 juillet 2020. URL : http://journals.openedition.org/developpementdurable/8260

- Rapport sur le maillage aéroportuaire français, Philippe Caradec, 8 février 2017, https://www.vie-publique.fr/rapport/37729-rapport-sur-le-maillage-aeroportuaire-francais