Reporterre, 23 Octobre 2018 / Surnommé « la jeunesse contre les États-Unis », le procès des mineurs qui attaquent le gouvernement étasunien pour incurie face au changement climatique devait débuter le 29 octobre. Mais la Cour suprême, où siège désormais le très conservateur Brett Kavanaugh, vient de geler la procédure.

Catégorie : Un mouvement mondial

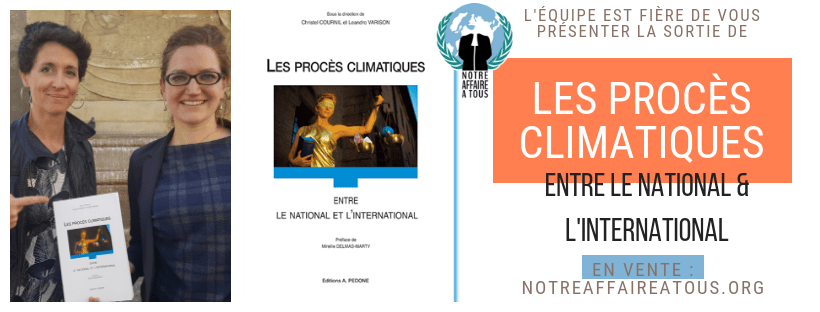

Les Procès Climatiques – Le livre !

Publié aux éditions Pedone sous la direction de Christel Cournil et Leandro Varison, « Les procès climatiques – entre le national et l’international » revient sur le colloque organisé par Notre Affaire à Tous le 3 novembre 2017, premier colloque international portant sur les contentieux climatiques, et analyse ces procès inédits.

Dans le monde entier, les contentieux climatiques se multiplient : des acteurs-trices très différent-es se tournent vers les tribunaux pour demander une réelle protection de l’environnement, de leurs droits, des générations futures… Ils-elles contestent le manque d’ambition des politiques des Etats, pour les enjoindre à respecter leurs engagements et aller plus loin dans la protection du climat et de l’environnement, ou bien engagent la responsabilité des entreprises les plus polluantes. Au final, l’appellation de procès climatique regroupe des réalités très différentes : « des recours administratifs, à la saisine des instances internationales et régionales, engageant la responsabilité d’une agence régionale ou d’un vaste groupe d’entreprises multinationales, demandant des réparations pour une seule victime ou pour un peuple entier, invoquant des impacts climatiques passés ou la violation des droits des générations futures. »

Aux Etats-Unis, puis en Europe et dans le reste du monde, le mouvement pour la justice climatique grandit. Et en France, il est représenté par Notre Affaire à Tous, son action contre les multinationales pollueuses, et bien entendu l’écriture de ce qui constituera bientôt le premier recours climatique contre l’Etat, l’enjoignant de respecter ses engagements en matière climatique, notamment suite à l’Accord de Paris.

Le 3 novembre dernier, l’association organisait à Paris le premier colloque international sur les contentieux climatiques, en présence de nombreux-ses juristes spécialisé-es. Aujourd’hui, ce livre, « Procès climatique – entre le national et l’international » revient sur les discussions qui ont animé ce colloque et se propose d’analyser la complexité des procès climatiques, mais aussi les enjeux essentiels pour le droit et pour les juridictions soulevées par ce contentieux encore émergent.

Vous pouvez dès maintenant vous procurer un exemplaire de cet ouvrage collectif en suivant ce lien !

L’Etat néerlandais condamné à réduire ses émissions de CO2 de 25% d’ici à 2020 !

L’Etat néerlandais a été condamné à réduire ses émissions de CO2 de 25% d’ici à la fin de 2020 par rapport à ses émissions de 1990 par la Cour d’Appel de La Haye, dans une décision historique et qui ouvre la voie à d’autres condamnations. Cet arrêt intervient dans le cadre d’une action en justice portée par Urgenda et 900 citoyen-nes néerlandais-es.

La Cour de la Haye a considéré qu’une réduction d’une telle ampleur était absolument nécessaire pour protéger le droit à la vie des citoyen-nes européen-nes. Les conséquences du réchauffement climatique, actuelles ou à venir, sont graves et imminentes : les Etats sont donc tenus de prendre des mesures concrètes et efficaces pour protéger leurs citoyens.

“Compte tenu des dangers immenses susceptibles de se produire, des mesures plus ambitieuses doivent être prises à court terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de protéger la vie et la vie de famille des citoyens néerlandais” selon la Cour. Pour Urgenda, « le message est désormais clair : les États doivent agir. Leur inaction n’est pas seulement dangereuse et inconsciente, elle est également illégale ».

La Cour constate que le Gouvernement néerlandais était au courant de la nécessité de réduire ses émissions et des dangers du changement climatique depuis des décennies, ce qui signifie qu’il aurait dû débuter ses réductions beaucoup plus tôt au regard du principe de précaution.

L’Etat néerlandais ne table, à l’heure actuelle, que sur une réduction de l’ordre de 17%, insuffisante selon la Cour. Selon elle, pour réduire substantiellement les risques environnementaux, la réduction des émissions de CO2 doit atteindre au moins 25% comparé au niveau de 1990.

L’Etat néerlandais ne contestait d’ailleurs pas le lien direct entre émissions de CO2 et réchauffement climatique ni que le changement climatique pourrait faire, pendant la seconde moitié de ce siècle des centaines de milliers de victimes rien qu’en Europe occidentale. Il invoquait le rôle mineur des Pays-Bas dans le réchauffement climatique, comparé aux émissions mondiales et le risque qu’une politique ambitieuse de lutte contre le CO2 ne fasse que déplacer les émissions vers d’autres Etats. La Cour n’a pas retenu ces arguments: chaque Etat doit faire sa part pour la protection de ses citoyens.

L’Etat néerlandais invoquait le caractère politique et non juridique du cas qui était soumis à la Cours. Selon lui, il n’appartient pas à la Cour de juger une question de politique environnementale. La Cours a rejeté cet argument en affirmant que le contrôle des accords et conventions internationaux applicables à l’État néerlandais fait partie de ses attributions. En effet, la Cour s’est fondée sur la Convention Européenne des Droits de l’Homme (la CEDH) pour rendre sa décision.La Convention Européenne des Droits de l’Homme est un traité international signé par 47 Etats, dont l’ensemble des pays Européens et qui protège 820 millions de citoyens. Elle a conclu que la CEDH imposait à l’ensemble de ses Etats signataires, pas seulement les Pays-Bas, d’agir contre le réchauffement climatique en réduisant massivement leurs émissions de CO2. Cette décision ouvre donc la voie à d’autres actions comparables dans d’autres pays signataires de la CEDH. La Convention Européenne des Droits de l’Homme est un traité international signé par 47 Etats, dont l’ensemble des pays Européens et qui protège 820 millions de citoyens.

Lire l’analyse complète du jugement

Lien vers la version en anglais du jugement

Lien vers le communiqué de presse de la Cour Néerlandaise

Lien vers le communiqué de presse de Notre Affaire à Tous

Analyse juridique / Jugement d’Urgenda

Le tribunal néerlandais a confirmé ce mardi 9 octobre 2018 le verdict d’Urgenda de 2015, qui conclue que l’État néerlandais n’en faisait pas assez pour protéger ses citoyens contre le changement climatique. La Cour est même allée plus loin que la précédente décision en déclarant que le fait de ne pas prendre des mesures suffisantes contre le changement climatique constituait une violation des droits de l’homme. Pour protéger la vie et la vie familiale de ses citoyens, le gouvernement néerlandais doit maintenant réduire ses émissions d’au moins 25% d’ici la fin de 2020 (par rapport aux niveaux de 1990). Cela signifie que l’État néerlandais doit réhausser ses ambitions climatiques actuelles et prendre des mesures audacieuses dès maintenant!

Cette victoire historique est également un grand pas en avant pour la justice climatique. Il renforce le combat pour la justice climatique dans le monde entier, y compris dans l’affaire climat contre Shell mené par Milieu Defensie aux Pays Bas, l’action de Klimaatzaak en Belgique, l’affaire YouthVsGov aux Etats-Unis portée par Our Children’s Trust ou l’affaire que Notre Affaire à Tous prépare face à l’Etat Français.

Ci-dessous, quelques analyses juridiques de la décision d’appel du 9 octobre 2018, par Milieu Defensie (Pays Bas), complétés, en rouge, par des passages de la décision du juge & les articles de droit y afférant :

- Les organisations néerlandaises peuvent invoquer la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) devant les tribunaux.

Le tribunal avait invoqué les dispositions de l’article 34 CEDH pour refuser l’admissibilité des moyens tirés de la violation de la CEDH. La Cour d’appel rappelle que l’article 34 CEDH définit les conditions de recevabilité d’une action devant la CEDH, pas l’opposabilité de la CEDH devant des juridictions nationales. La recevabilité d’une action en justice portée par une association dépend du droit néerlandais seulement.

Par ailleurs, le tribunal rejetait le droit d’Urgunda à agir au nom des générations futures. La Cour rejette cet argument au motif que les générations actuelles subiront également les effets du réchauffement climatique.

Article 34 – Requêtes individuellesLa Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

Violation des articles 2 et 8 CEDH

Le changement climatique comporte un risque important d’atteinte au droit à la vie et à la vie privée / de famille. L’Etat a donc l’obligation d’agir et de prendre des mesures concrètes pour en prévenir les effets, pour autant qu’elles ne représentent pas un caractère démesuré pour l’Etat (“charge impossible ou disproportionnée”).

Traduction des considérants 40 et s. de la décision:

“40. L’intérêt protégé par l’article 2 CEDH est le droit à la vie; cela inclut les situations liées à l’environnement qui affectent ou menacent d’affecter le droit à la vie. L’article 8 de la CEDH protège le droit à la vie privée, à la vie de famille, au domicile et à la correspondance. L’article 8 de la CEDH peut également s’appliquer dans des situations liées à l’environnement. Ce dernier point est pertinent si (1) un acte ou une omission a un effet négatif sur le domicile et / ou la vie privée d’un citoyen et (2) si cet effet négatif a atteint un certain niveau minimal de gravité.

41. En vertu des articles 2 et 8 de la CEDH, le gouvernement a des obligations à la fois par action et omission concernant les intérêts protégés par ces articles: cela inclut l’obligation de prendre des mesures positives et concrètes pour prévenir une future violation de ces intérêts (en bref: un devoir de diligence ). Une atteinte future à un ou plusieurs de ces intérêts est présumée exister si l’intérêt concerné n’a pas encore été touché, mais risque d’être touché du fait d’un acte / activité ou d’un événement naturel. S’agissant d’une violation imminente d’un intérêt protégé par l’article 8 CEDH, il est nécessaire que l’infraction concrète dépasse le niveau de gravité minimal (voir, entre autres, Öneryildiz / Turquie (CEDH, 30 novembre 2004, n ° 48939/99) Budayeva et al. / Russie (Cour EDH 20 mars 2008, nos 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02), Kolyadenko et al. / Russie (Cour EDH du 28 février 2012, nos. 17423/05, 20534/05, 20678/05, 23263/05, 24283/05 et 35673/05) et Fadeyeva / Russie (CEDH du 9 juin 2005, n ° 55723/00).

42. En ce qui concerne l’obligation positive de prendre des mesures concrètes pour prévenir de futures infractions – qui, selon la plainte, est applicable ici – la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les articles 2 et 8 de la CEDH devaient être expliqués de manière à ne pas placer ou un fardeau disproportionné sur le gouvernement. La Cour européenne des droits de l’homme a concrétisé cette limitation générale de l’obligation positive qui s’applique dans la présente affaire en déclarant que le gouvernement ne doit prendre que des mesures concrètes, raisonnables et pour lesquelles il est autorisé dans le cas d’une menace réelle et imminente, que le gouvernement connaissait ou aurait dû connaitre. La nature de l’infraction (imminente) est pertinente à cet égard. Une protection efficace exige que l’infraction soit autant que possible prévenue par une intervention rapide du gouvernement. Le gouvernement dispose d’une «large marge d’appréciation» dans le choix de ses mesures.

43. En bref, l’État a l’obligation positive de protéger la vie des citoyens relevant de sa compétence en vertu de l’article 2 CEDH, tandis que l’article 8 CEDH crée l’obligation de protéger le droit à la maison et à la vie privée. Cette obligation s’applique à toutes les activités, publiques et non publiques, qui pourraient mettre en péril les droits protégés par ces articles, et ce, à coup sûr face à des activités industrielles qui, de par leur nature, sont dangereuses. Si le gouvernement sait qu’il existe une menace réelle et imminente, l’État doit prendre des mesures de précaution pour empêcher autant que possible toute infraction. À la lumière de cela, la Cour évaluera les dangers climatiques (imminents) déclarés.”

- Le juge a mis en exergue les faits scientifiques en matière climatique qui concluait que le changement climatique constituait une menace réelle, entraînant le risque sérieux que la génération actuelle de citoyen-nes soit confrontée à des pertes de vies humaines et / ou à une rupture dans leur vie de famille. Le juge a même confirmé que la science montre que 2 ° C ne peuvent plus être considérés comme sûrs et que 1,5 ° C est désormais considéré comme une limite de sécurité.

Traduction du considérant 44 :

“• Il existe un lien direct et linéaire entre les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, causées en partie par la combustion de combustibles fossiles, et le réchauffement de la planète. Le CO2 émis persiste dans l’atmosphère pendant des centaines d’années, voire plus.

Depuis la période préindustrielle, la Terre s’est réchauffée d’environ 1,1 ° C. Entre 1850 et 1980, le réchauffement planétaire était d’environ 0,4 ° C. Depuis lors, et en moins de 40 ans, la Terre s’est encore réchauffée de 0,7 º C, atteignant le niveau actuel de 1,1 ºC (voir le diagramme «Réchauffement de la planète 1880-2017 (NASA)», troisième diapositive présentée par Urgenda lors de ses plaidoiries). Ce réchauffement climatique devrait s’accélérer davantage, principalement parce que les gaz à effet de serre émis ne produisent leur effet de réchauffement complet qu’après 30 ou 40 ans.

Si la Terre se réchauffe à une température nettement supérieure à 2 ° C, cela provoquera plus d’inondations en raison de l’élévation du niveau de la mer, un stress thermique en raison de périodes de chaleur plus intenses et plus longues, une prévalence accrue de maladies respiratoires en raison de la dégradation de la qualité de l’air, les sécheresses (accompagnées d’incendies de forêt), la propagation croissante de maladies infectieuses et les graves inondations provoquées par les fortes pluies, la perturbation de la production alimentaire et l’approvisionnement en eau potable. Les écosystèmes, la flore et la faune seront également touchés et une perte de biodiversité se produira. L’État n’a pas contesté les affirmations d’Urgenda (en exposant ses raisons) sur ces questions ni l’affirmation d’Urgenda selon laquelle une politique climatique inadéquate au cours de la seconde moitié de ce siècle ferait des centaines de milliers de victimes en Europe occidentale seulement.

À mesure que le réchauffement climatique se poursuivra, non seulement la gravité de ses conséquences augmentera. L’accumulation de CO2 dans l’atmosphère peut amener le processus de changement climatique à atteindre un «point de basculement», ce qui peut entraîner un changement climatique brutal, auquel ni l’humanité ni la nature ne peuvent se préparer correctement. Le risque d’atteindre de tels «points de basculement» augmente «à un taux de pentification» avec une élévation de température de 1 à 2 ° C (AR5 p. 72).”

- Attendre et se fier aux technologies à émissions négatives est irresponsable en raison de l’incertitude quant à la faisabilité et à l’efficacité de ces technologies à l’avenir. La Cour présume que l’option consistant à éliminer le CO2 de l’atmosphère avec certaines technologies à l’avenir est hautement incertaine et que les scénarios climatiques fondés sur de telles technologies ne sont pas très réalistes, compte tenu de l’état actuel des choses.

- Le gouvernement néerlandais connaissait déjà depuis longtemps la nécessité de réduire les émissions et le danger du changement climatique, ce qui signifie qu’ils auraient dû commencer à réduire les émissions beaucoup plus tôt en raison du principe de précaution.

Considérant 63:

“Le principe de précaution, principe reconnu en droit international, repris dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et confirmé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Tǎtar / Roumanie, CEDH 27 janvier 2009, n ° 67021 / 01, section 120), interdit à l’État de faire valoir des incertitudes liées au changement climatique notamment (par exemple, dans le moyen d’appel n ° 8). Après tout, ces incertitudes pourraient impliquer que, du fait de la présence d’un «point de basculement» par exemple, la situation pourrait devenir bien pire que ce qui était envisagé actuellement. Le manque de certitude scientifique quant à l’efficacité du scénario de réduction ordonnée ne signifie donc pas que l’État est en droit de s’abstenir de prendre d’autres mesures. Une grande plausibilité, telle que décrite ci-dessus, suffit.”

Tous les arguments avancés par le gouvernement néerlandais ont été rejetés par le juge. Par exemple:

- L’adoption de mesures d’adaptation ne retire pas l’obligation de l’État néerlandais à atténuer le changement climatique et à réduire ses émissions de CO2.

- Les Pays-Bas n’ont pas expliqué pourquoi on devrait leur permettre d’avoir des ambitions de réduction des émissions inférieures à celles des autres pays de l’Annexe 1.

Le fait qu’il s’agisse d’un problème mondial ne signifie pas que les Pays-Bas doivent attendre que d’autres pays agissent. La Cour reconnaît qu’il s’agit d’un problème global et que l’État ne peut le résoudre seul. Toutefois, cela ne libère pas l’État de son obligation de prendre des mesures sur son territoire, dans la mesure de ses moyens, qui, de concert avec les efforts d’autres États, offrent une protection contre les dangers d’un changement climatique dangereux.

Étant donné qu’Urgenda exige un changement de politique (injonction) et non une compensation financière, la causalité ne joue qu’un rôle limité. Pour une telle injonction, il suffit (en résumé) qu’il existe un risque réel de danger pour lequel des mesures doivent être prises.

Le gouvernement néerlandais soutient que les politiques climatiques ne constituent pas un cas qui peut être étudié devant un tribunal. Le juge rejette cette affirmation en indiquant que la cour de justice est responsable du contrôle des accords et conventions (inter) nationaux applicables à l’État néerlandais.

En outre, le juge souligne que les incertitudes scientifiques ne constituent pas un argument valable pour ne pas agir, conformément au principe de précaution.

Le juge a souligné que, même si le plan actuel visant à réduire les émissions de 23% d’ici 2020 n’est pas loin de la réduction requise de 25%, la marge d’incertitude (19% à 27%) signifie qu’il est fort probable que la réduction de 25% ne sera atteinte. Cette marge d’incertitude est inacceptable et l’État néerlandais doit faire davantage pour parvenir à une réduction minimale de 25% en 2020.

La décision d’aujourd’hui constitue une victoire majeure pour le mouvement pour la justice climatique et pour les peuples et l’environnement du monde entier.

Lien vers la version en anglais du jugement

Lien vers le communiqué de presse de la Cour Néerlandaise

Urgenda : la justice climatique fait un grand bond en avant en Europe !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE/ Notre affaire à tous, le 9 octobre 2018

En ce mardi 9 octobre 2018, nous sommes heureux.se.s d’apprendre la victoire de Urgenda en appel contre le gouvernement des Pays-Bas. La Cour a ainsi confirmé son jugement selon lequel l’Etat hollandais n’en a jusque là pas fait assez pour lutter contre le réchauffement climatique et doit maintenant agir avec détermination et efficacité. Plus précisément, elle a confirmé que les Pays-Bas devaient bel et bien viser l’objectif de -25% de réduction d’émissions de CO2 d’ici 2020 pour respecter ses obligations vis-à-vis des populations néerlandaises et du monde. Cette décision vient confirmer l’importance des procès climatiques, analysés conjointement dans un ouvrage publié aujourd’hui : “Procès climatiques : entre le national et l’international”, chez Pedone, piloté par deux membres de Notre affaire à tous, Christel Cournil et Léandro Varison.

Pour Marie Toussaint, Présidente de Notre affaire à tous, cette victoire de Urgenda aux Pays Bas “confirme la légitimité des citoyen.ne.s qui décident de s’adresser directement aux juges quand leurs États n’en font pas assez pour lutter contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement. Le message est désormais clair : les États doivent agir. Leur inaction n’est pas seulement dangereuse et inconsciente, elle est également illégale. Alors que le GIEC nous interpelle sur les impacts d’un réchauffement à +1,5°C, il est du devoir des États de s’engager sans plus attendre.”

Les victimes s’adressent au Conseil européen de l’environnement : C’est également ce que soulèvent les 10 familles ayant assigné l’Union européenne en justice pour inaction climatique à travers le People’s Climate Case. Elles adressent aujourd’hui une lettre poignante dans plusieurs média nationaux européens, dont Politis, Mediapart, la Revue Projet, et Bastamag aux Ministres de l’environnement européens, dans laquelle elles rappellent les exigences derrière leur plainte collective : la nécessité pour l’Union Européenne de réhausser ses objectifs climat à au moins 50% d’ici 2030 si elle veut pouvoir, aujourd’hui et demain, protéger les droits fondamentaux de ses citoyen-nes.

Car de la fonte des glaciers aux inondations, en passant par les vagues de chaleur et la perte de la biodiversité, ces familles originaires du Portugal, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Roumanie, du Kenya et des Fiji voient leur activité et leurs conditions de vie mises en danger par le changement climatique. Ce qu’elles montrent, c’est la réalité des impacts du dérèglement du climat aujourd’hui et maintenant – et que ne pas les adresser, c’est autoriser une zone de non-droit où les responsables restent impunis et les victimes abandonnées à leur sort.

Alors que le GIEC vient de publier un nouveau rapport mettant en garde contre les effets dramatiques d’un réchauffement climatique dépassant les 1,5°C, Notre Affaire à Tous s’engage aux côtés de ces citoyen.ne.s, aux Pays Bas, en France et dans le monde, pour demander aux États et à l’Union Européenne de respecter immédiatement leurs engagements en matière climatique et de prendre rapidement des mesures à la hauteur de l’enjeu.

Lire l’analyse complète du jugement

Lien vers la version en anglais du jugement

Lien vers le communiqué de presse de la Cour Néerlandaise

Les auditions de la Commission des Droits Humains des Philippines en direct !

Depuis hier le mercredi 29 août, la commission des droits de l’Homme des Philippines mène des auditions au sujet de la demande de réparation formulée par les Philippins pour dommages et préjudices climatiques contre une trentaine de multinationales impliquées dans les énergies fossiles.

Voir les auditions en vidéo :

Suivre les auditions sur twitter, en suivant @gpph et @cj_greenpeace

Le 30 août, les chef-fes des tribus indigènes Ifagao témoigneront aux côtés de, entre autres, Sophie Marjanac (ClientEarth), Glen Hodes (UNDP expert des politiques et finances climat). Au moins trois autres sessions d’auditions sont prévues, incluant :

- une session d’audition à New York City les 27 et 28 septembre

- Une session d’auditions à Londres du 4 au 9 octobre

- une session d’auditions aux Philippines à Manila les 11 et 12 décembre, alors que se tiendra l’Assemblée Générale à l’ONU sur les droits de la Nature à Genève. La commission devrait terminer ses investigations d’ici à la fin de l’année et émettre ses recommendations début 2019.

La liste de l’ensemble des auditions est partagée sur la page facebook de la Commission.

Voir les témoignages de la journée du 29 août au matin :

Voir les témoignages de la journée du 29 août après-midi :

En présence de Richard Heede (Climate Accountability Institute), Geoffrey Supran (en post-doctorat à Harvard), et Carroll Muffett (Center for International Environmental Law).

Le 27 juin : combattre la criminalité environnementale et les écocides

Le 27 juin prochain, les eurodéputé.e.s du Groupe Verts/ALE du Parlement européen, dont Pascal Durand, administrateur de Notre affaire à tous, organisent une conférence dédiée à la criminalité environnementale et aux écocides. Valérie Cabanes, co-fondatrice et elle aussi administratrice de Notre affaire à tous, y participera.

De 15 à 18h30, en salle ASP A1G3

15h00 – 15h10

Ouverture par Florent MarcellesiPANEL 1 – La montée des crimes environnementaux. Une menace croissante sur les ressources naturelles, la paix, le développement et la sécurité.

Modérateur: Pascal DURAND

15h10 – 16h10

Intervenants:- Christian NELLEMANN, Responsable de l’unité Réponse rapide et directeur de RHIPTO.

- Jo BLACKMAN, Chargé de campagne (Bassin de la forêt du Congo), Global Witness

- Sebastian LOSADA, Conseiller Océans chez Greenpeace International.

- Johanna ENGSTROM, Legal officer, Criminal Procedural Law, DG Justice, European Commission.

- Miriam GARCÍA TORRES, Commission européenne, DG Environnement

“Enterprises européennes en Amérique latine en guerre contre la vie”.

16h10 – 16h30

Questions & réponses16h30 – 16h40

Pause caféPANEL 2 – Faire vivre la justice environnementale pour combattre la criminalité environnementale.

Modératrice: Michèle Rivasi

16h40 – 17h40

Intervenants :- Valérie CABANES, porte-parole de End Ecocide on Earth, Notre affaire à tous

“The European Citizen Initiative End Ecocide in Europe (EEE).”

- Françoise TULKENS, juge et ancienne Présidente du Tribunal Monsanto.

17h40 – 18h15

Questions & réponses18h15 – 18h30

Remarques conclusivesPlan B devant les tribunaux le 20 mars prochain

Le 20 mars prochain, Plan B, le collectif anglais pour la justice climatique, défendra son recours judiciaire devant la cour anglaise, contre le gouvernement britannique pour ne pas avoir adapté ses ambitions en termes de réduction d’émissions carbone 2050 vis-à-vis des Accords de Paris.

C’est une « audience de permission » (« permission hearing »), i.e. Plan B devra convaincre la cour de justice que ce recours mérite une pleine audience. Ils espéraient obtenir cette permission sur papiers (sans audience), mais ce n’est qu’une opportunité de plus pour l’association de sensibiliser l’opinion publique et les médias de la nécessité d’agir en justice pour défendre le climat!

L’heure précise de l’audience ne sera connue que la veille, aussi l’association a décidé de se mobiliser lors d’un événement de solidarité qui aura lieu devant la Cour de Justice de 9h à 10h heure anglaise, avec plusieurs messages:

« THE GOVERNMENT KNOWS ITS CLIMATE TARGET WON’T KEEP US SAFE »

« SO WHY DOESN’T IT CHANGE IT? »

L’objectif est clair pour PlanB : aligner les objectifs d’émissions du Royaume-Uni sur les obligations assurées dans les accords de Paris, allant bien au delà des objectifs originaux du « UK Climate Change Act » de 2008, pour permettre au réchauffement climatique de se limiter à 2°C maximum.

En savoir plus sur Plan B : planb.earth / @PlanB_earth / @ThereIsAPlanB

Pour les soutenir dans leur action en justice

Un droit adapté à l’urgence climatique : conseils de lecture pour l’imagination !

En ce début 2018, nous proposons deux conseils de lecture aux plus passioné-es !

Le « consortium ETO » regroupe de nombreuses organisations non-gouvernementales européennes autour des obligations extra-territoriales des Etats. Prenant leurs sources dans le droit international existant, notamment dans le domaine des droits humains, celles-ci ont été regroupées par de nombreux juristes de multiples pays et retranscrites en doctrine au sein des Principes de Maastricht. Le consortium cherche désormais à faire émerger ces obligations des Etats de préserver, protéger et améliorer les droits humains, au maximum de leur capacité sur leur propre territoire mais également au-delà de leurs frontières. Les rencontres organisées permettent également de mettre en débat et de créer des synergies entre la défense des différents droits : humains, sociaux, culturels ou… de l’environnement, évidemment !

ETOC Conference Europe – September 2017 – report de la dernière rencontre, qui s’est tenue les 28 et 29 septembre dernier, à Bruxelles, avec la participation de Marie Toussaint au nom d’End Ecocide on Earth et les croisements avec les recours climat.

Propositions de la Fondation pour la Nature et l’Homme pour un changement constitutionnel tenant compte des limites planétaires, colloques scientifiques de plus en plus nombreux pour transformer notre droit afin qu’il tienne compte du climat : les milieux intellectuels se saisissent de ces questions et formulent des propositions. Avec un constat : ils/elles ne sont pas toujours les forces imaginatives et créatrices les plus efficaces !

Notre affaire à tous invite donc les non-spécialistes à se saisir eux aussi de ces questions, en lien avec notre campagne pour faire vraiment faire de la France le pays leader du climat et à venir y réfléchir et les porter avec nous ! Vous retrouverez ici la brochure du projet de recherche Impulsion, mené par Mathilde Hautereau-Boutonnet, « QUEL DROIT POUR SAUVER LE CLIMAT« . De nombreuses sources de réflexion, et d’idées !

Justice climatique: quelles traductions sur le terrain? L’exemple des recours climat

Tiré de l’intervention du 30 juin 2017, au nom de www.notreaffaireatous.org, lors de l’université d’été de France Nature Environnement.

La question de la justice environnementale et climatique pose plusieurs questions importantes, dont la question de la socialisation du risque. Chaque fois que nous ralentissons les politiques de transition, les coûts pour la société, économiques comme l’a montré le rapport Stern, mais pas seulement, par exemple en termes de santé, s’accroissent.

Les victimes du changement climatique sont nombreux-ses, particulièrement les plus précaires, ainsi qu’en France nos populations d’Outre-mer : outre les îles récemment frappées par les ouragans, l’île de Puka-Puka disparaitra notamment sous les eaux dans quelques années… Mais aussi les populations résidant en bords de côte, ayant fait des glaciers leur métier, ou disposant de petites exploitations agricoles qui seront les premières frappées. Les femmes sont également les premières sujettes à la mortalité due aux canicules, qui se multiplient du fait du changement climatique. La question des générations futures se pose aussi, remettant en cause leur avenir. Il en est de même pour la nature et les animaux : certains se battent pour la reconnaissance des droits aux animaux, aux arbres, aux glaciers et modifient notre vision des choses.

Les recours climat se multiplient de par le monde, Notre affaire à tous étant l’organisation portant cette dynamique en France.

La question de la justice environnementale et climatique pose plusieurs questions importantes, dont la question de la socialisation du risque. Chaque fois que nous ralentissons les politiques de transition, les coûts pour la société, économiques comme l’a montré le rapport Stern, mais pas seulement, par exemple en termes de santé, s’accroissent. Ne pas lutter contre le réchauffement climatique constitue ainsi une atteinte à de nombreux droits, dont les droits économiques.

Aujourd’hui, il existe un droit environnemental, un droit pénal, un droit civil avec le préjudice écologique – première reconnaissance d’un droit de la nature en France – et beaucoup d’autres principes de droit administratif et institutionnel. Plus de 3500 traités internationaux sur l’environnement existent ! De nombreux liens y sont établis entre les conditions de vie, le droit humain et la question environnementale, mais force est de constater que nous sommes face à une situation d’impunité concernant les atteintes à l’environnement. A quoi est-elle due ? Au fait que les pollueurs sont principalement des entreprises multinationales dont les dispositifs permettent d’échapper à toutes sanctions juridiques.

Mais ce n’est pas tout : la question de la justice climatique porte aussi sur les valeurs sur lesquelles nous faisons reposer notre contrat social et notre démocratie.

Ainsi par exemple de l’interprétation a minima du principe de précaution. Dans le récent cas de l’amiante, nous étions incapables de dater le préjudice environnemental, les juges n’ont pas pu se saisir de ce fait et réparer les torts causés. Il nous faut instituer un principe de « risque de risque » afin de garantir une application réelle de ce principe de précaution.

Se pose aussi le problème de la causalité, complexe par la multiplicité des pollueurs : c’est ce qu’on appelle les « pollutions diffuses » qui nous empêchent de mettre l’un des ou les pollueurs devant la justice. Dire que telle action, commise à tel endroit de la Terre, créée un impact sur le changement climatique global représente un des plus grands défis à affronter et qui concerne aussi bien les Etats que les personnes privées ou les entreprises. 100 firmes sont considérées, selon le rapport Heede, comme majoritairement responsables du changement climatique ; parce qu’elles sont 100, et qu’elles ne sont pas les seules, il est ainsi complexe de porter plainte à leur encontre. Nous considérons qu’il est du devoir des administrations publiques, Etats mais aussi collectivités ou institutions internationales et plus largement de tout ce qui crée le droit, de réglementer leurs activités et d’entraver les atteintes aux limites de la planète.

Le changement climatique soulève une autre question de droit, vis-à-vis du préjudice subi : s’agit-il d’un préjudice d’affection, comme la peur ou la tristesse, ou monétaire, impliquant de donner un prix à la biodiversité ?

Enfin se pose la question de la responsabilité objective : aujourd’hui, lorsqu’une grave atteinte à l’environnement est commise volontairement, il est possible d’établir une responsabilité et de punir les coupables. Notre législation permet plus ou moins de condamner ce type d’actes quand une intention existe, mais, s’il n’y a pas d’intention les démarches sont plus complexes. Majoritairement les actes destructeurs de l’environnement sont commis sans intention de nuire à la nature ! Les pollueurs agissent pour produire des richesses et des biens, non pour nuire à l’environnement : il est important de punir certains comportements, même non intentionnels.

Nous n’en sommes qu’au début, mais le combat sur les limites environnementales de la planète est en cours. Les Pays-Bas ont par exemple été sommés d’élever leurs ambitions qui n’étaient pas assez proches des objectifs internationaux. En Inde, un principe de parens patriae est appliqué : on a le droit d’être tuteur de la nature, de prendre la parole à sa place. Au Pakistan, une commission a été mise en place par la Cour Suprême avec pour devoir d’élever les ambitions environnementales et de créer des politiques climatiques, qui jusqu’ici entachaient le « public trust », le bien commun des populations pakistanaises. Le mouvement international End Ecocide on Earth plaide pour la reconnaissance et l’inscription des écocides, ces crimes contre la planète, parmi les crimes les plus graves au sein des statuts de la Cour pénale internationale.

La France est aujourd’hui largement considérée comme un pays pionnier en matière climatique. Or, il existe un écart entre les objectifs fixés et les moyens donnés. Notre rôle est d’oeuvrer à l’amélioration du droit, en permettant aux citoyen-nes d’aller devant la justice – sur le climat, ce sera au nom de la carence fautive : la France n’a pas tout fait pour protéger ses populations, n’y a pas consacré tous ses moyens. De fait, le devoir majeur de la France vis à vis de ses populations et de l’environnement, c’est de mettre en œuvre tous ses moyens pour les protéger.

Comment relever l’écart entre les objectifs fixés et les moyens donnés, et pointer que l’Accord de Paris peut être juridiquement contraignant ou directement invocable ? Nous menons notre combat sur la responsabilité globale de l’Etat, mais aussi sur la question des victimes en allant à leur rencontre : viticulteurs, habitants des côtes, victimes d’inondations, prouvent les impacts concrets dus à cette inaction et que c’est une question de préservation des droits.

Si cette responsabilité était reconnue dans tous les Etats, cela permettrait de créer une sorte de droit coutumier au niveau international. Si chacun, à son niveau, parvient à faire reconnaître le droit de lutter de manière proactive contre le changement climatique, cela pourrait donner lieu à une jurisprudence au niveau international qui s’appliquerait à chacun.

D’autre part, nous croyons profondément devoir ouvrir une nouvelle page des luttes sociales, une page juridique, qui se pose sur la question de responsabilité objective. Si nous adoptons une nouvelle loi aujourd’hui, nous réglons des troubles futurs, mais nous n’aurons pas résolu la situation des individus qui sont d’ores et déjà victimes du dérèglement climatique, de ses méfaits et des inégalités qui en découlent.

Pour la justice climatique, nous menons ainsi une initiative juridique, démocratique et sociale.