Une consoeur ! La néo-zélandaise Sarah Thomson attaque en justice l’Etat néo-zélandais pour ne pas respecter les engagements de l’Accord de Paris. De ce procès qui durera trois jours dépend une nouvelle décision de justice qui, après les Pays-Bas et le Pakistan, renforce le chemin vers une responsabilité objective et contraignante pouvant à terme être reconnue internationalement.

Catégorie : Un mouvement mondial

Changement climatique au Pérou: l’action de David contre Goliath

Traduit de l’allemand (retrouvez l’article d’origine sur Euractiv)

C’est le premier recours de la sorte en Europe – et cela pourrait bien aller plus loin. Un agriculteur péruvien a poursuivi le géant de l’énergie RWE (“Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk”, conglomérat allemand de la région du Rhin-Westphalie), qu’il tient pour co-responsable du changement climatique sur sa terre natale.

Crédit photo Edubucher

Le guide de montagne péruvien Saúl Luciano Lliuya avait un grand objectif – moins sur le plan financier, mais pour le moins symbolique. Il voulait faire en sorte que la société d’énergie RWE soit condamnée à payer une partie des sommes nécessaires à la protection contre les effets du changement climatique dans sa région. Mais son action en dommages-intérêts contre le géant de l’énergie a échoué. C’est ce qu’a décidé le “Landgericht” (équivalent du tribunal de grande instance régional) de la ville d’Essen ce jeudi.

Ceci pourrait cependant ne pas être le fin mot de l’histoire

En effet, le tribunal a néanmoins consenti à faire un pas en avant et à suivre l’argumentation de l’agriculteur sur le plan moral. Bien qu’il constate l’absence de «causalité juridique», il n’exclut pas l’existence d’une «causalité scientifique». L’avocate de Lliuyas, Roda Verheyen a annoncé que son client ferait « probablement » appel de la décision devant la Haute cour de la ville de Hamm. Dans ce cas, il faudra que le demandeur apporte la preuve dans le détail que les agissements de la société RWE impliquent sa responsabilité pour la mise en danger de la propriété de Luciano Lliuya.

Celui-ci s’est montré confiant, il espère qu’un tribunal allemand lui donnera la chance « de démontrer que RWE est conjointement responsable de notre situation dangereuse ».

Ce recours qui est largement passé inaperçu dans l’opinion publique est le premier de la sorte en Europe. Dans la région d’origine de l’agriculteur péruvien, la ville de 120.000 habitants Huara, est menacée par un risque important d’inondation en raison de la fonte massive des glaciers. Le GIEC attribue la fonte des glaciers dans les Andes au changement climatique. À Huara, les études estiment que jusqu’à 50.000 personnes pourraient être victimes d’un tsunami dévastateur si un effondrement glacier survenait sur le lac Palcacocha .

Le lac, à quelques kilomètres au-dessus de la ville, a vu sa taille quadrupler depuis 2003. Avec le changement climatique, le risque que de grands blocs de glace se détachent du glacier et tombent dans le lac, augmente significativement. Pour éviter le danger d’un raz-de-marée, il serait indispensable de régulièrement pomper de grandes quantités d’eau dans le lac par un nouveau système de drainage et de consolider les digues autour du lac ou d’en construire de nouvelles.

Dans sa poursuite civile déposée fin 2015, Lliuya réclamait que RWE soit condamnée à financer les mesures de protection sur le glacier au-dessus de la ville andine à hauteur de sa contribution au réchauffement climatique. Sa démarche est soutenue par l’association environnementale Germanwatch.

Les sommes réclamées représentent environ 17.000 euros. La société RWE, qui est un des plus grands émetteurs de CO2 en Europe, refuse de payer.

Responsabilité historique, irresponsabilité juridique

Selon une étude de 2014, la société d’énergie serait responsable d’environ un demi pour cent de toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ont été globalement émises par l’action humaine depuis le début de l’industrialisation !

Klaus Milke, président de l’association allemande Germanwatch, explique le nœud de la question : “Est ce que les principaux responsables du changement climatique peuvent écarter leur responsabilité, avec pour seul argument qu’il existe un grand nombre de coresponsables ? Pour les personnes directement touchées par le changement climatique, cela revient à en faire des victimes à la fois dépourvue de soutien matériel mais aussi de recours juridique, dit-il. Ce serait un argument en faveur de l’irresponsabilité collective. »

Pour l’association Notre affaire à tous, ce recours met en lumière le décalage actuel entre les outils juridiques disponibles et les besoins ressentis par les victimes du changement climatique. Malgré la responsabilité scientifique évidente des grands émetteurs, le juge reste encore dépourvu d’instruments assez neufs pour rendre une justice équilibrée et trouver des solutions innovantes.

Ce recours est emblématique de toute l’ingéniosité des défenseurs de la justice climatique. Qu’ils soient agriculteurs ou écoliers, avocats ou parents, face au refus de la société industrialisée d’agir et de réparer ses erreurs, il faut croire que la justice verra se former des recours toujours plus créatifs pour mettre les entreprises et les Etats face à leurs responsabilités.

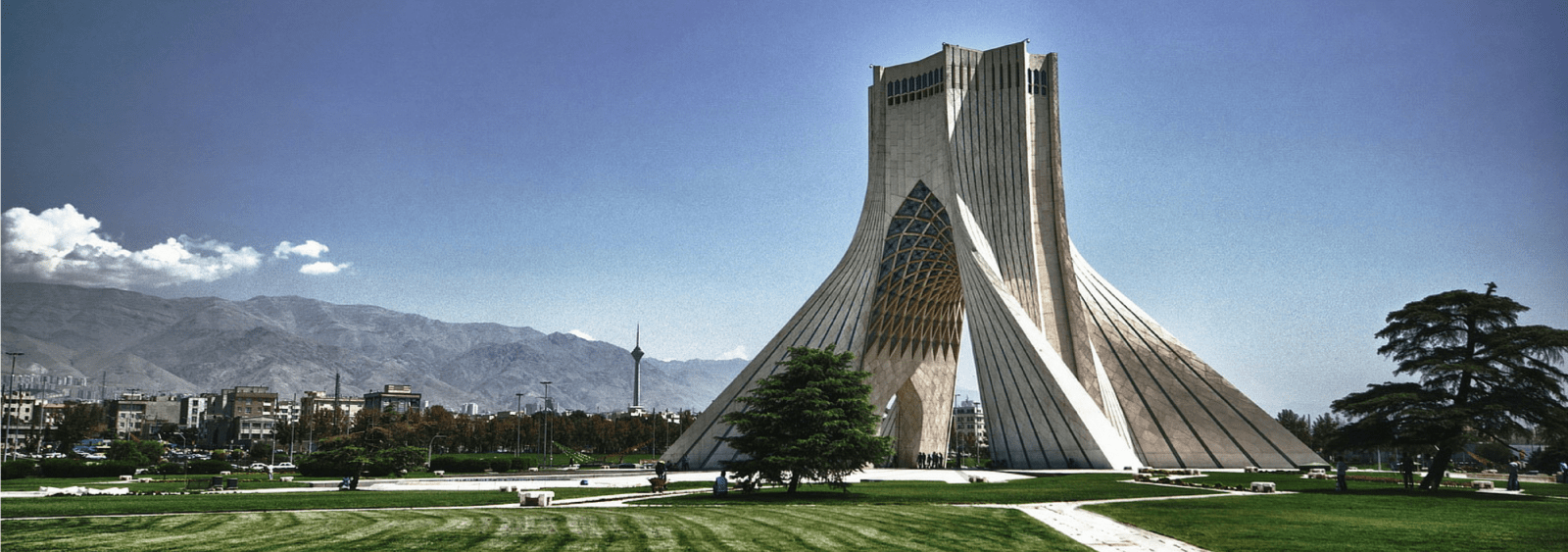

Elections législatives iraniennes : quand la justice environnementale rassemble les candidats

Ce vendredi, les iraniens seront appelés à élire leurs nouveaux parlementaires. C’est la première fois que la question environnementale s’installe au cœur d’une campagne électorale.

Loin d’être une lubie réservée aux élites éclairées, les candidats doivent aujourd’hui répondre aux inquiétudes des populations locales face à la diminution des réserves d’eau, à la disparition des forêts et à la pollution de l’air.

Le coût environnemental des sanctions internationales

Le blocus qui a touché le pays en réponse à son programme d’armement nucléaire a eu des effets catastrophiques pour l’environnement.

Les nombreuses interdictions d’importation vers l’Iran ont entraîné un développement accéléré des infrastructures afin de faire face aux besoins nationaux en eau, en nourriture et en énergie. Par le biais de politiques urbanistes agressives, l’Iran a réussi à survivre aux sanctions dans une certaine mesure, mais pas sans conséquence pour l’environnement.

Isolé sur la scène internationale, l’Iran a également été privé de soutiens financiers. Les subventions du programme des Nations Unies pour le développement ou du Fonds pour l’environnement mondial (Global Environment Facility) ont longtemps été gelées.

La pollution de l’air, fléau national

Les échanges en hydrocarbures ont été fortement touchés par le gel des relations commerciales avec l’Union européenne et les États-Unis. Les importations en essence ont été réduites de 75%, ce à quoi l’Iran a répondu en développant sa filière de production et de raffinage. C’est aujourd’hui la principale raison d’une pollution atmosphérique dramatique.

Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de 2013 classait quatre villes iraniennes dans les dix premières villes les plus polluées au monde.

Les phénomènes de « tempêtes de poussières suffocantes » se répètent partout dans le pays, en particulier dans la province du Khuzestan, où les écoles et les bureaux gouvernementaux sont fréquemment fermés. En mai 2014, un mouvement de protestation « masquée » s’était propagé grâce aux réseaux sociaux pour dénoncer la pollution de l’air.

Kaveh Madani, professeur de management environnemental au Centre pour la politique environnementale de l’Imperial College (Londres) et Nazanin Soroush, analyste politique, spécialiste du Moyen-Orient, font état de la situation dans la capitale iranienne de Téhéran, où la pollution serait responsable de 25% des décès.

La disparition rapide des réserves d’eau

Ironie du sort : le pays où a été signée la Convention de Ramsar de 1974 sur la conservation des zones humides est actuellement le troisième plus grand constructeur de barrages dans le monde. La surexploitation des sources d’eau souterraine, la disparition des grands fleuves comme le Zayandeh Rud et l’assèchement des lacs comme l’Urmia, autre fois un des plus grands lacs du Moyen-Orient, forcent les habitants des régions rurales qui font face à des pénuries d’eau aiguës, à migrer vers les villes.

Bien que les sanctions ne soient pas la cause principale des problèmes environnementaux actuels de l’Iran, elles ont aggravé la situation et auront une incidence sur la qualité de vie et la santé de nombreuses générations futures d’iraniens qui n’ont eu aucune implication dans la politique nucléaire nationale.

L’environnement, une question devenue politique

Dans ce pays gouverné par un guide suprême quasiment omnipotent et où les candidats aux élections parlementaires doivent être « validés » par le Conseil des gardiens, difficile de parler de régime représentatif. Selon les mots de Shirin Ebadi, prix nobel de la paix et femme politique iranienne, « les législatives en Iran ne sont pas libres […] les membres du conseil ne sont pas des représentants du peuple ».

Dans un système électoral où la sélection des candidats permet d’anticiper et de réduire au silence les mouvements de contestation, l’écologie parlementaire pourrait bien être un moyen d’entamer un changement de gouvernance. Après les années Ahmadinejad (2005-2013) et la répression de la révolution verte en 2009, le premier ministre actuel Hassan Rohani, s’inscrit dans un discours plus modéré qui a permit la conclusion d’un accord sur le nucléaire iranien, le 14 juillet 2015 à Vienne.

Reflet de cette mutation, ces élections auront quelque chose de spécial, puisqu’une coalition de candidats écologistes a su se former autour d’un « Pacte de l’environnement » et d’un but commun, celui de protéger la nature.

Un engagement pour l’avenir

Ce « Pacte de l’environnement » comprend 15 clauses et s’appuie notamment sur l’article 50 de la Constitution iranienne de 1979. Celle-ci prévoit que » la protection de l’environnement, dans lequel la génération actuelle et les générations futures doivent mener une vie sociale en voie de croissance, est considérée comme un devoir public. De ce fait, les activités économiques ou autres qui entraîneraient la pollution de l’environnement ou sa destruction de manière irréparable, sont interdites ».

Un article qui qualifie donc, plus de 25 ans avant l’entrée de la Charte de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité en France, la protection des générations futures et de l’environnement de devoir citoyen.

Concrètement, le pacte engage les futurs parlementaires à agir pour l’intégrité de l’environnement et appelle à un plan national prévoyant à court terme l’arrêt des projets dommageables tout en encourageant la collaboration avec les ONG et les experts.

Selon l’accord sur le climat signé à Paris en décembre et grâce à l’assouplissement des sanctions, l’Iran devrait atteindre une réduction de 4% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et 12% si le pays bénéficie d’un appui international.

La protection de l’environnement a besoin de démocratie et de justice sociale pour prospérer. On ne manquera pas de suivre les résultats d’une élection qui pourrait bien être la première marche vers une mutation favorable de la gouvernance iranienne.

Pollution atmosphérique : la victoire du cabinet ClientEarth contre les autorités britanniques

Encore une victoire devant les tribunaux pour le cabinet d’avocats ClientEarth. La Haute Cour de Justice annule le plan proposé par le gouvernement britannique en matière de lutte contre la pollution atmosphérique au dioxyde d’azote.

Après la publication le 17 décembre 2015 d’un nouveau plan de qualité de l’air par le ministère de l’Environnement britannique, le cabinet ClientEarth a saisi la Haute Cour de justice du Royaume-Uni. Ce plan prévoit la création d’un réseau national de « zones urbaines à faibles émissions » à l’horizon 2020. Il ne concerne pour le moment que six villes: Londres, Birmingham, Leeds, Nottingham, Derby et Southampton.

Pour Alan Andrews, avocat au cabinet ClientEarth, il s’agit d’une réponse « inacceptable » au regard des injonctions de la Cour suprême d’avril 2015, d’agir immédiatement et efficacement pour un air sain. Il juge ces plans discriminants, les autorités ignorant ouvertement les enjeux de santé pour les habitants d’autres villes, telles que Glasgow, Manchester et Bristol, qui connaissent elles aussi des problèmes de pollution au dioxyde d’azote (NO2).

Une épopée judiciaire

Le marathon judiciaire qui oppose le cabinet ClientEarth et le gouvernement britannique remonte au 1er mai 2013, lorsque la Cour suprême reconnaît la violation par le Royaume-Uni de la directive européenne du 21 mai 2008 sur la qualité de l’air ambiant (1). Elle constate que les émissions de polluants et notamment de NO2 dépassent les plafonds fixés par Bruxelles.

Ce que cela implique dans les faits: le délai de transposition de cette directive européenne est écoulé depuis 2010 et la Grande-Bretagne ne respecte toujours pas ses engagements. La Cour suprême saisit alors la Cour de Justice de l’Union européenne, afin que celle-ci donne son avis sur les mesures à mettre en œuvre.

La Cour de Justice de l’UE, dans un avis du 19 novembre 2014 (2), rappelle que les plafonds d’émissions de NO2 « ne peuvent pas être dépassés » et constituent pour les Etats membres une obligation de résultat dans la lutte contre la pollution atmosphérique (3). Cela est notamment dû au potentiel de réchauffement global (PRG) de ce gaz 296 fois plus réchauffant que le CO2 (4) mais aussi à ses conséquences graves sur la santé.

Elle rappelle que c’est aux juridictions nationales de prendre à l’égard des autorités compétentes une injonction (jugement de sommation à agir), pour que l’Etat établisse le plan relatif à la qualité de l’air. Ce plan est nécessaire pour que la Commission puisse accorder un délai supplémentaire pour l’application de la directive non respectée.

Depuis cette décision, le cabinet ClientEarth n’a cessé de contester les plans proposés par le ministère de l’Environnement britannique. Il avait saisi les juridictions britanniques et obtenu une première condamnation du ministère par la Cour suprême du Royaume-Uni le 29 avril 2015. Dans cette décision, elle annulait les plans prévus pour insuffisance des moyens annoncés et condamnait le ministère à en fournir de nouveaux avant le 31 décembre 2015.

La prochaine étape de cette épopée judiciaire devrait intervenir en mars 2016.

La France dans le viseur de la Cour de Justice européenne

En attendant de voir ce qui se passe outre-Manche, il est important de rappeler que la France ne respecte pas non plus ses engagements en matière de polluants atmosphériques où les émissions de NO2 sont toujours beaucoup trop élevées. La Cour de Justice de l’Union européenne a d’ailleurs menacé la France de sanctions si elle ne met pas rapidement en place des mesures efficaces. Dans de nombreuses grandes villes françaises, comme Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, la Martinique, Nice, et Toulon, les plafonds sont régulièrement dépassés (5). L’Observatoire des statistiques français confirme ces dépassements inquiétants à la fois pour la santé et pour l’environnement (6).

Le constat est alarmant: la commission d’enquête du Sénat a chiffré le coût de l’inaction en matière de pollution atmosphérique à 101,3 milliards d’euros (7) et les scientifiques s’accordent sur le fait que la pollution est la cause de plusieurs dizaines de milliers de morts par an (8).

Faudra-t’il aller devant les tribunaux pour obliger le gouvernement à prendre des mesures à la hauteur des enjeux ?

(1) Directive UE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

(2) Avis CJUE, Supreme Court of the United Kingdom, 19 novembre 2014

(3) Article Actu-environnement : « le respect des valeurs limites de NO2 dans l’air ambiant, une obligation de résultat »

(4) Wikipedia définition : le potentiel de réchauffement global

(5) Article Actu-environnement : « Villes respirables: cinq ans pour respecter les normes de qualité de l’air »

(6) Observatoire et statistiques : la pollution de l’air par les oxydes d’azote

(7) Rapport de Mme Leila AÏCHI, fait au nom de la CE coût économique et financier de la pollution de l’air

(8) Article Science&Avenir : « Pollution atmosphérique : entre 20.000 et 40.000 décès en France »

Justice climatique : un mouvement mondial

Nous ne sommes pas seuls. En France, les juristes se mobilisent pour le climat, avec des propositions concrètes pour un droit international de l’environnement amélioré. Yann Aguila et le club des juristes ont formulé une série de propositions pour renforcer l’efficacité du droit international de l’environnement; tandis que Bernie Sanders, à la suite de Harald Welzer, Pascal Canfin, la FNH ou encore Corinne Lepage, rappelle que le dérèglement climatique est l’un des plus grands risques de notre temps.

La dernière session du Tribunal des peuples pour l’environnement a dénoncé les grands projets inutiles, notamment celui de Notre-Dame-des-Landes, comme un véritable crime, et la Global Alliance for the Rights of Nature a mené avec le réseau international de juristes et de citoyens End Ecocide on Earth un nouveau tribunal pendant la COP21.

Mais notre action s’inspire également des victoires et combats menés dans d’autres pays du monde, notamment celle de Urgenda aux Pays-Bas, venu témoigner à Paris de cette initiative historique et pionnière ; d’un agriculteur pakistanais; ou encore de Our Children’s Trust face à l’Etat de Washington aux Etats-Unis, imposant aux gouvernements une meilleure protection de leurs populations face au dérèglement climatique.

En Belgique, une action similaire à la nôtre devrait être étudiée par la justice d’ici la fin 2016 avec l’association Klimatzaak tandis que les Verts démarrent avec Greenpeace une action pour la justice climatique en Suisse.

Retrouvez aussi notre analyse après la COP21

Enregistrer