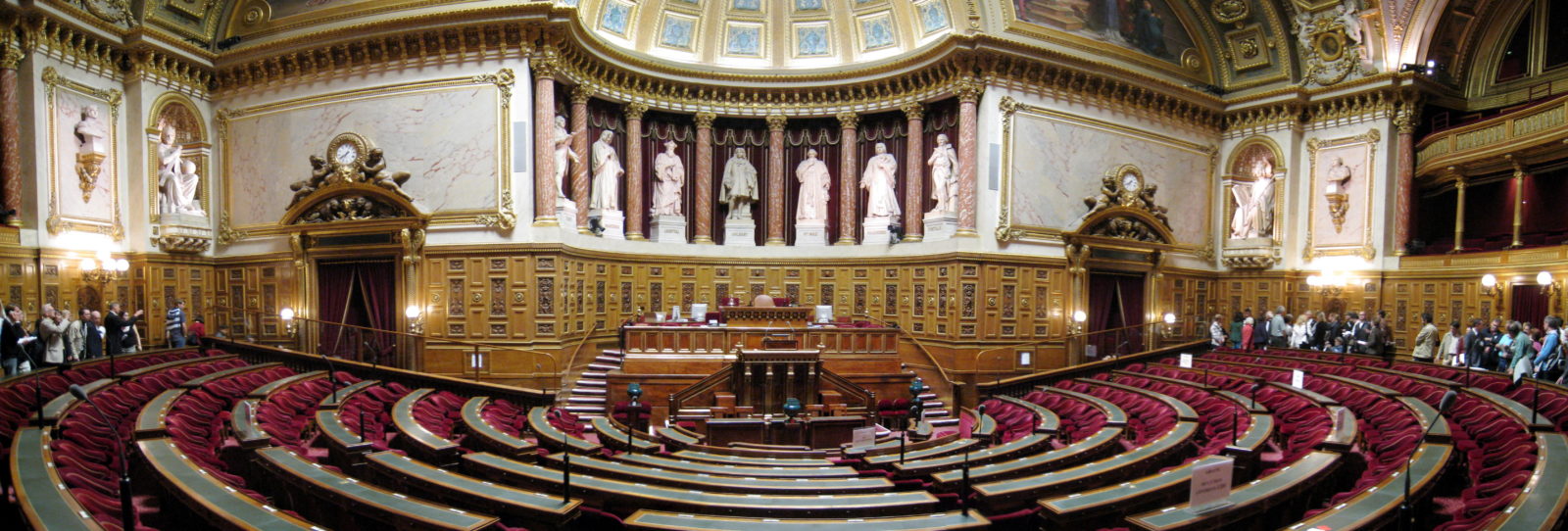

Mardi 26 janvier 2016, le Sénat a adopté à une large majorité le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1).

On observe une prise de conscience de l’enjeu de l’équilibre entre l’Homme et la nature. Les sénateurs approuvent l’extension de la non-brevetabilité du vivant et les principes du protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages des ressources génétiques (2). On peut regretter l’absence d’engagements en matière de chalutage profond et de limitations sur l’utilisation des néonicotinoides (3) dont les effets sont pourtant potentiellement dévastateurs pour l’environnement et la biodiversité.

Mais juridiquement, une petite révolution est en marche. Le projet de loi consacre deux avancées majeures au soutien de la justice environnementale.

La reconnaissance du préjudice écologique

Le projet de loi crée un titre consacré à la responsabilité du fait des atteintes à l’environnement dans le Code civil. Le texte prévoit que « toute personne qui cause un dommage grave et durable à l’environnement est tenue de le réparer». Cette réparation devra intervenir « prioritairement en nature » et si celle-ci n’est pas possible « par une compensation financière versée à l’Etat ».

Depuis le jugement de l’affaire de l’Erika en 2012 qui reconnaissait pour la première fois l’existence d’un préjudice environnemental, l’inscription dans la loi n’a jamais abouti (4). L’auteur de l’amendement, le sénateur LR Bruno Retailleau (président du conseil régional de la Vendée, il défend bec et ongles le projet d’aéroport Notre-Dame-des-Landes… étrange coïncidence, mais c’est un autre sujet) tient à rappeler que le préjudice écologique a depuis été utilisé dans « des dizaines de décisions de justice, parfois contradictoires ». Il faut donc, pour plus de sécurité juridique, l’inscrire dans la loi.

Soutenue par la ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, cette proposition devra être complétée. Il reste des points à éclaircir: qui aura intérêt à agir pour demander la réparation du dommage environnemental (association, état ou encore collectivités territoriales)? Quel sera le délai de prescription de l’action?

A la demande du gouvernement, le sénateur écologiste Ronan Dantec a retiré son amendement qui proposait de définir le dommage à l’environnement comme « l’atteinte anormale aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » (5). Une définition qui comprenait une dimension anthropocentrique et biocentrique intéressante.

La proposition retenue ne contient pas de définition du préjudice écologique, ce qui juridiquement est regrettable: comment pourrait-on condamner quelqu’un pour un dommage que l’on ne sait pas définir?

L’action de groupe environnementale

Le projet de loi biodiversité voté au Sénat prévoit d’inscrire l’action de groupe environnementale dans le code de justice administrative. Elle permettrait aux associations de protection de l’environnement agréées, d’agir devant une juridiction civile ou administrative « afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune ».

Comme le rappelle la sénatrice SR Nicole Bonnefoy, auteur de l’amendement, cette action de groupe n’est pas ouverte pour la réparation d’un « préjudice environnemental pur, celui de l’atteinte à l’environnement en tant que bien commun ». (6) Il ne s’agit donc pas d’une reconnaissance des droits de la nature, mais plutôt d’une modernisation des outils juridiques en matière de lutte contre les dommages causés à l’environnement.

Le rapporteur du projet de loi au Sénat, Jérôme Bignon (LR) s’est prononcé en défaveur de l’action de groupe environnementale au motif que « le monde associatif environnemental n’est pas encore aussi structuré [que celui des associations de consommateurs cf. action de groupe née de la loi Hamon (7)] ». Totalement objective, cette remarque se passe de commentaire.

Le ministère de l’Environnement s’est également prononcé contre cet amendement au motif que l’action de groupe est en pratique déjà ouverte pour les associations agréées. Ségolène Royal fait à l’article L 142-2 du Code de l’environnement (8). La nécessité d’introduire l’action de groupe environnementale dans le Code civil est donc à juste titre contestable (9).

Une proposition similaire avait déjà été rejetée lors de la première lecture à l’Assemblée nationale (10). Il semble donc peu probable que l’action de groupe environnementale soit conservée dans la version finale de la loi biodiversité.

Par contre, on pourrait observer un progrès significatif si ces deux nouveaux outils juridiques proposés par les sénateurs étaient combinés. La possibilité de demander la réparation d’un préjudice écologique par le biais d’une action de groupe réunissant associations et particuliers permettrait de reconnaître enfin des droits défendables à la nature elle-même.

Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité est inscrit à l’agenda de l’Assemblée nationale pour mars 2016. A suivre.