Mardi 15 mars, les députés votaient l’inscription dans le code civil, du préjudice écologique. Pour les associations concernées et pour de nombreux juristes, ce mécanisme consacre un progrès considérable pour la protection de l’environnement.

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale définit le préjudice écologique comme une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement« . Cette formulation reprend les termes de la jurisprudence Erika et permet enfin d’en solidifier les acquis.

« Inscrire l’obligation de réparation des atteintes à la nature dans le texte du code civil, c’est un événement historique et juridique majeur« , souligne Yann Aguila, avocat spécialisé en droit de l’environnement, ancien membre du Conseil d’Etat et membre du Club des juristes.

Dans les coulisses du projet de loi

La députée Delphine Batho (SRC) a parlé d’un « mal pour un bien« , faisant référence au tollé de l’amendement gouvernemental du 1er mars dernier et au travail de collaboration avec les parlementaires et les juristes qui aura suivi. En effet, l’amendement, pointé du doigt par les associations, aurait pu signifier la fin du principe pollueur-payeur en limitant les conditions de réparation du préjudice écologique.

Au total, 60 amendements auront été déposés. Curieusement, 16 amendements portés par les députés UDI et LR ont tenté de rétablir dans le texte, les conditions d’encadrement de la réparation qui avait été proposé par le ministère de l’environnement. Ces amendements ont rapidement été écartés en séance publique, n’obtenant ni le soutien de la commission, ni le soutien du gouvernement. Autant dire que ce dernier ne tenait pas à voir revenir ces dispositions qui lui avaient valu les foudres des défenseurs des droits de la nature.

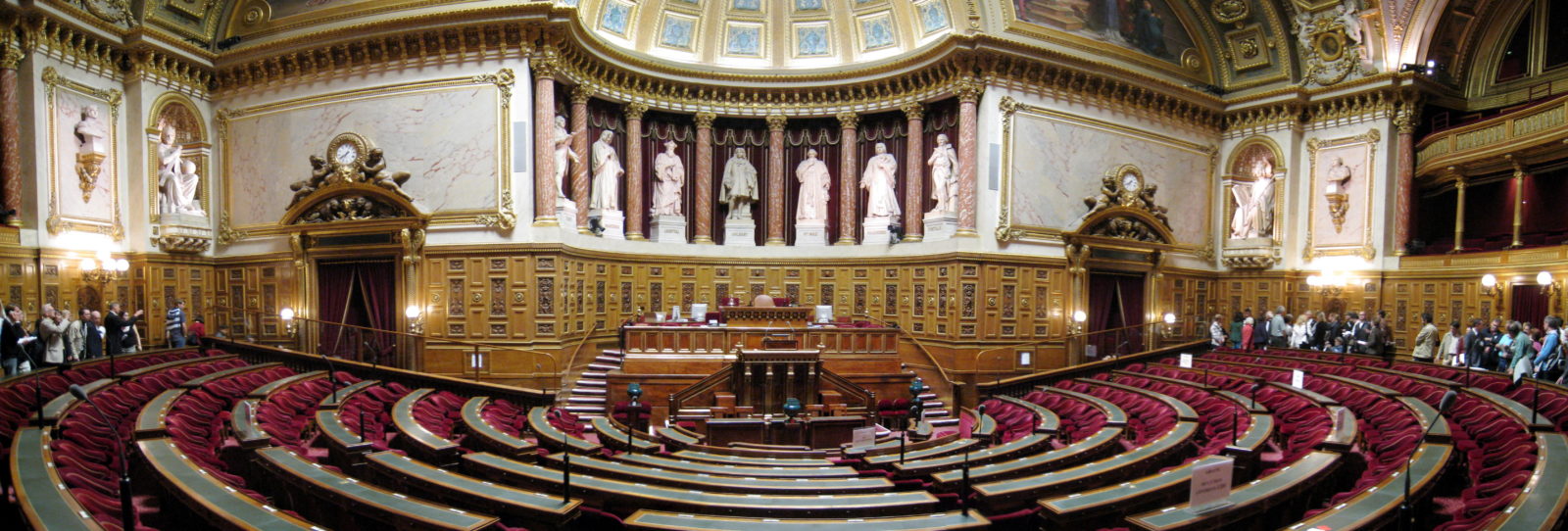

Ce court épisode de la loi biodiversité démontre à quel point la société civile est aujourd’hui mobilisée. L’association Notre affaire à tous avait réagi rapidement, en lançant une pétition en partenariat avec End Ecocide et Engage, pour réclamer la reconnaissance du préjudice écologique. Mais la vigilance reste de mise jusqu’à l’adoption définitive du projet de biodiversité, puisque le Sénat pourrait encore modifier le texte.

La réparation prioritaire en nature

L’amendement adopté, introduit le principe d’une réparation prioritairement en nature des atteintes à l’environnement. A titre subsidiaire et si la réparation en nature est impossible, le juge pourra prononcer une réparation pécuniaire.

Ce mécanisme, proposé par le rapport « Mieux réparer l’environnement » du Club des juristes en 2012 et par le rapport « Pour la réparation du préjudice écologique » du groupe de travail Jégouzo de 2013, s’inscrit dans une logique de réparation et non de financiarisation du préjudice fait à l’environnement.

Afin de prendre en compte les situations où existe un obstacle de fait ou de droit à la réparation en nature du préjudice écologique, le juge pourra prononcer des dommages-intérêts. Les sommes pourront être répartis entre divers acteurs de la protection de l’environnement. On peut donc imaginer qu’en cas de marée noire, le juge pourra ainsi répartir ces montants entre une association de préservation du littoral, une association de protection des oiseaux et la collectivité territoriale en charge du nettoyage des côtes. Une flexibilité qui va donc vers plus d’efficacité dans la lutte contre les atteintes à l’environnement.

Un droit d’action élargi

Une avancée majeure pour les associations de protection et de défense de l’environnement se prépare au Parlement. Si ce texte est adopté définitivement, il permettrait à toute personne ayant « intérêt et qualité à agir » de réclamer la réparation d’un préjudice écologique.

Pour de jeunes associations comme Notre Affaire à tous, il s’agit d’une excellente nouvelle, car le projet de loi actuel ne limite pas le droit d’agir aux associations agréées ou âgées d’au moins cinq ans (comme c’était le cas dans l’amendement gouvernemental retiré). D’autres acteurs importants, tels que les « opérateurs de compensation ou encore les agriculteurs biologiques qui ont un intérêt à la conservation des écosystèmes, pourront agir en réparation du préjudice écologique« , précise Sébastien Mabile, avocat spécialisé en droit de l’environnement.

Il s’agit d’une disposition fondamentale. La nature ne pouvant pas agir en justice pour elle-même, l’action en réparation du préjudice écologique est ce que l’on appelle une action « pour le compte d’autrui« . Pour pouvoir représenter au mieux les intérêts de la Nature, il est donc primordial que toutes les vigies de l’environnement puissent agir.

L’amende civile écartée par les députés

Lors des débats en séance publique, les députés écologistes ont tenté d’introduire le mécanisme de l’amende civile dans le projet de loi, en vain (PDF677). Ce dispositif aurait permis de « sanctionner plus fortement un pollueur qui a agi sciemment ou par recherche du profit, car celui-ci ne doit pas simplement être condamné à réparer, mais aussi sanctionné« , comme le rappelait le député Sergio Coronado.

L’amendement déposé prévoyait que « lorsque l’auteur du dommage a commis intentionnellement une faute grave, le juge peut le condamner au paiement d’une amende civile. Cette amende est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur ou aux profits qu’il en aura retirés (…) si le responsable est une personne morale, elle peut être porté à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe« .

Mais le juge ne peut prononcer une amende civile que lorsque celle-ci est prévue dans un texte.

Le gouvernement n’a pas soutenu cet amendement, invoquant la difficulté d’articuler ce mécanisme avec le droit pénal en matière de dommage environnemental. Pourtant, les chiffres de la répression pénale en matière de contentieux de l’environnement montrent que les responsables sont rarement condamnés. La justice privilégie les mesures alternatives (régulation à la demande du parquet ou composition pénale) et ne prononce la plupart du temps que des amendes.

C’est donc pour de mauvaises raisons et on peut le regretter, que ce dispositif, qui aurait permis de dissuader les pollueurs qui profitent encore des lacunes du droit de l’environnement pour faire du profit, a été écarté.